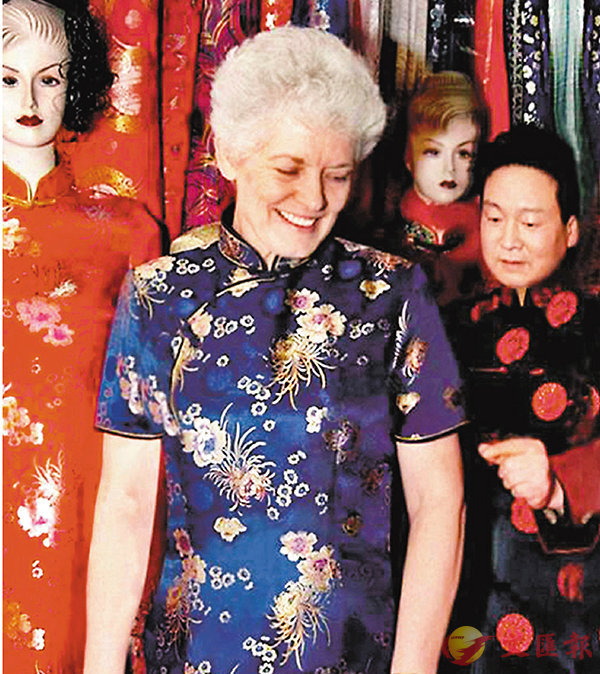

■ 于仁謙為近萬名世界各地的友人做過中式服裝。 受訪者供圖

■ 于仁謙為近萬名世界各地的友人做過中式服裝。 受訪者供圖上世紀80年代,「玉謙旗袍」隨着改革開放的春風在芙蓉街重新開張。于仁謙在父親的指導下接手了店舖。

有一天,一位台灣的老人來濟南探親,專程到芙蓉街請于仁謙的父親再為其做一次旗袍。原來,她在上世紀40年代出嫁時就在「玉謙旗袍」做嫁衣。

于父搖頭拒絕:「我已經老了,沒辦法再做了。」對方很遺憾,問掛在店裡的旗袍是誰做的。于父告訴她是小兒子。「老于家後繼有人呀!」老人的一句話一錘定音,把做旗袍的任務交給了于仁謙。

攻克真絲爛花絨縫製難題

于仁謙回憶,當時大陸的布料和顏色還比較單一,老人從海外帶回來的幾塊布料震驚了全店。「顏色鮮艷亮麗,料子是真絲的,看起來流光溢彩,十分華麗,我以前從沒見過那麼好看的布料,壓力很大。」

現在想來,于仁謙仍然記得當時的每一個細節,包括老人和陪同的侄女穿了什麼顏色的衣服。當時有一塊布是真絲爛花絨的,超薄且帶有彈性,加之是雙面色,不僅剪裁和縫製難度很大,就連熨的溫度高低也會直接影響顏色效果,直到現在這種布料仍是業界攻克的難題。

于仁謙為此請教了許多業界人士,亦查閱了很多資料,在父親的指導下完成了旗袍的製作。而今,真絲爛花絨製作已成為于仁謙的一項絕活。

據悉,老人穿上旗袍後非常滿意,多年夙願因此得以完成。自她返回台灣後,許多海外華僑便慕名而來。除了旗袍,還有外國駐華參贊從北京專程趕來芙蓉街做中式長袍。