科大學者率國際團隊 發現7000個全新海洋物種

香港文匯報訊(記者 詹漢基)浩瀚的海洋對人類而言,是蘊藏着無數資源的寶庫。科技大學海洋科學家帶領的國際團隊利用老舊幻燈機的幻燈片匣,成功發現7,000個全新的海洋微生物物種。當中新的微生物種群「酸桿菌門」更具有基因編輯工具CRISPR基因組,極具開發潛力,科學家有機會從中得到研發新藥的啟示,以及為改善基因編輯脫靶的問題帶來希望。有關研究結果已於國際權威科學期刊《自然-通訊》中發表。

由多國科學家組成的特拉海洋研究計劃(Tata Oceans)提供之數據顯示,目前海洋中微生物物種多達3.5萬個。

不過,科大與沙特阿卜杜拉國王科技大學、美國喬治亞大學和澳洲昆士蘭大學組成的研究團隊,在過去8年於全球多個海域取樣,最終發現逾7,000個全新海洋微生物物種及10個新微生物門類,將人類已知的物種總數提升了足足20%。

幻燈片匣培養生物膜

帶領研究團隊的科大海洋科學系署理系主任兼講座講授錢培元表示,學術界對於海洋微生物的統計僅限於水體中「自由的、漂浮的」微生物,然而無數分散、微量的微生物,以及在生物膜上生存的微生物一直被學術界忽視。

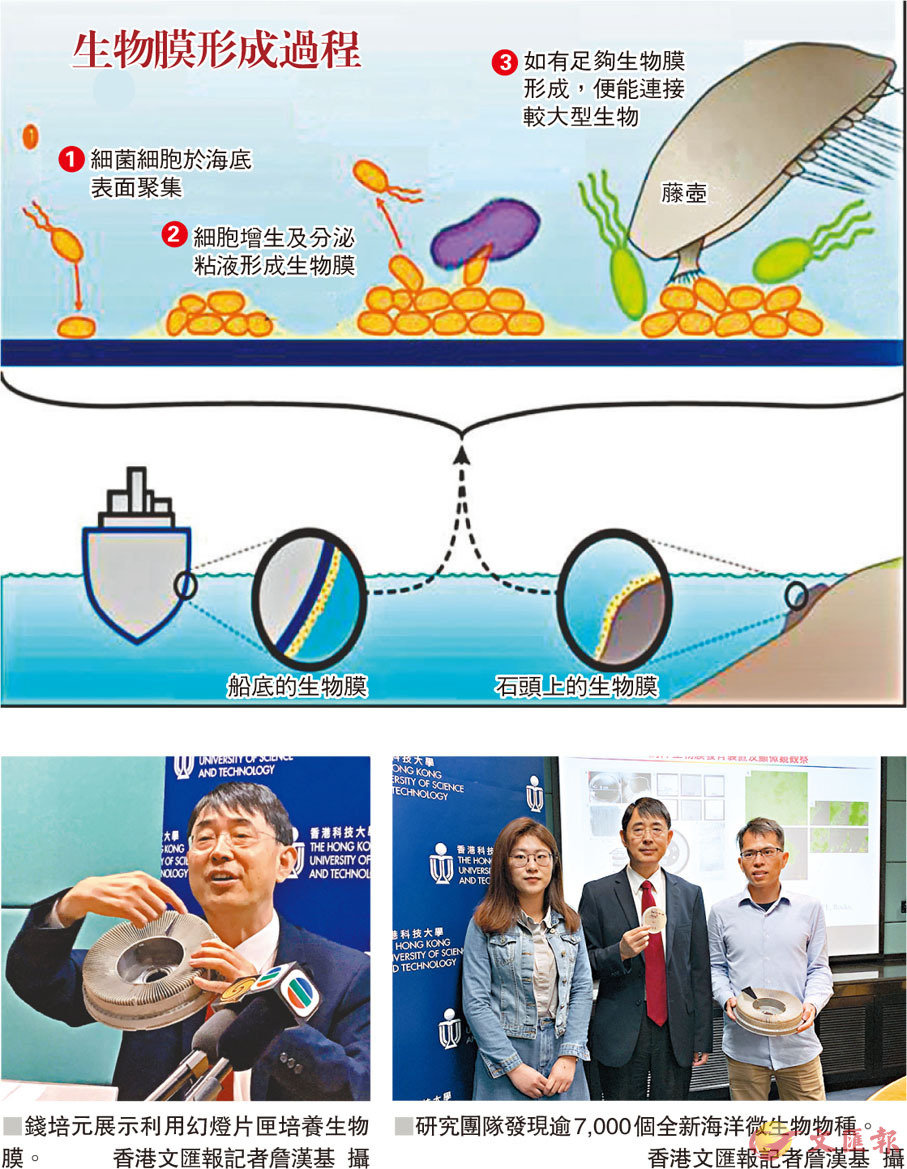

生物膜是微生物細胞黏附在物體上,並逐漸繁殖、分化而成的網絡狀「容器」,可以為微生物提供一個適合的生存環境,讓它們可以「站上去」。

為了培養合適的生物膜,研究團隊利用傳統幻燈機上圓形的幻燈片匣,在上面放置逾百塊鋁、石、不銹鋼等不同物料的薄片,並將幻燈片匣放到1,000米至2,000米深的海底,讓微生物能在上面繁殖出生物膜,從而找到新的海洋微生物物種。

「酸桿菌門」或助研新藥

研究發現,生物膜中的海洋多樣性比水體中要高得多。是次研究從海洋生物膜中,發現新型海洋「酸桿菌門」,而在這種細菌中,更能發現用於基因編輯的CRISPR基因組。

CRISPR是細菌用作抵抗外來物質的基因組,同時也是農業、醫學界用作基因編輯的工具。錢培元表示,生物膜是特定的生態環境,有利這種細菌的繁殖,而人類可以利用其中的龐大基因資源,組裝成多種基因組。他指出,根據生物合成的基因組,或能預測它所產生的化合物,從而協助研發新藥物。

研究團隊成員張偉鵬表示,目前世界上的抗生素都是從土壤微生物中獲得,由於人類在農業和醫療方面出現濫用抗生素的情況,故不少細菌已經發展出耐藥性的基因。若人體從土壤中獲得耐藥基因,也會產生耐藥的情況。

他指出,海洋「酸桿菌門」的基因組由於幾乎沒有接觸地面物質,故該基因組由海洋轉移到醫療系統的概率非常低,未來或許能用這種細菌的基因組,研發製造、生產足夠的新型抗生素,以解決目前抗生素耐藥性的問題。