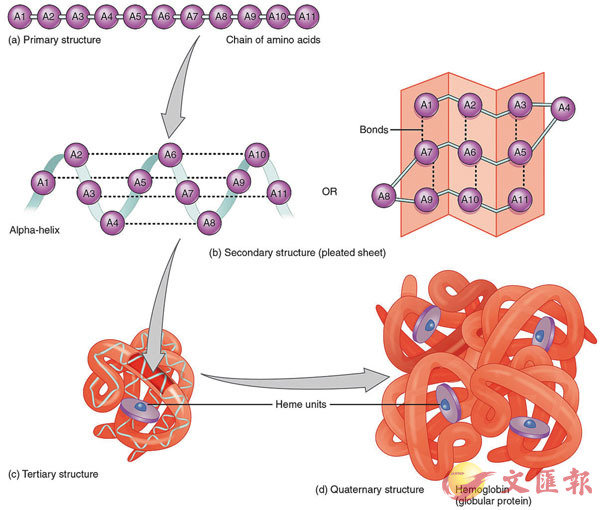

隨着蛋白質摺疊、扭曲,蛋白質不同的部分就會暴露於最外層,呈現出不同的化學特性。 網上圖片

隨着蛋白質摺疊、扭曲,蛋白質不同的部分就會暴露於最外層,呈現出不同的化學特性。 網上圖片上次和大家分享了一個近期的技術進步:如何有效地利用陽光的能量去從水中生產出氫氣,希望這個技術能夠為人類在短期內開發到充足的綠色能源。技術進步的方向,自然五花八門,尤其是在更清楚察看微細粒子的這個方面,近數十年有極大的發展。今天就和大家討論一下一個可以用來清楚觀察蛋白質的技術:低溫電子顯微技術(cryogenic electron microscopy,簡稱cryo-EM)。

看清各種形狀 結構就是功能

我們常說「眼見為實(seeing is believing)」,起初聽來好像過於依賴我們的視覺,不過就算在看起來不應太受制於視覺的科學裏,能夠把事物看清楚,其實也是十分有用。例如倘若能夠清楚看到化學反應是如何發生、當中不同的粒子是如何參與化學反應,這些知識一定能夠大大提升我們對化學反應的理解。在蛋白質的研究裏,能夠弄清楚各種各樣蛋白質的形狀,其實也是十分重要,行內人甚至有「結構就是功能(structure is function)」的說法。

這是因為蛋白質本身是極長、極巨大的化學物質,但是隨着蛋白質以不同的形式摺疊、扭曲,蛋白質不同的部分就會暴露於最外層,因此會呈現出不同的化學特性。與此同時,我們也要留意蛋白質對人體的重要:控制我們身體內部運作的荷爾蒙、加速各種生化反應的酶,其實都是蛋白質。能夠深入了解蛋白質形狀與功用之間的關係,更容許我們利用形狀去造出不同功能的藥物,為大眾帶來更好的醫療。

蛋白質難結晶 低溫X光拍攝

長久以來,科學家們一直傾向使用X光晶體技術(X-ray crystallography)去分析化學物質的形狀。顧名思義,我們要使用這種技術,首先要將相關的物料製成晶體,然後再利用X光去觀察它們。憑藉X光經過這些晶體之後展示的「圖案」,科學家們就可以推斷出化學物質的形狀。上世紀五十年代著名女科學家富蘭克林(Rosalind Franklin)就是運用這個技術,找出了DNA雙螺旋結構的重要線索。

可惜的是,要複雜的化學物質結晶,原來並不容易,而一些蛋白質更是出了名極難結成晶體。在上世紀七十年代,英國科學家亨德森(Richard Henderson)和烏溫(Nigel Unwin)就因此利用電子顯微鏡的技術,嘗試去找出一些蛋白質的結構。到了上世紀八十年代,瑞士科學家杜巴謝(Jacques Dubochet)和他的團隊研究出利用液態乙烷(ethane)將蛋白質迅速冷凍,固定它們的形態,以便更容易利用電子去找出它們的結構。這些低溫的液態乙烷,為這個方法帶來「低溫電子顯微技術」的名字。

不過,這些用電子為蛋白質「拍攝的照片」,一般來說都比較模糊。同一時期,德國裔的弗蘭克(Joachim Frank)開發出相關的電腦軟件去處理這些平面的照片,利用它們去建構出蛋白質原來在立體世界的形狀。這一連串的努力,在1990年為我們帶來了用低溫電子顯微技術得到的高解像度蛋白質照片,在這些照片中,我們甚至可以分辨出蛋白質中不同的原子。這些努力,更為亨德森、杜巴謝和弗蘭克帶來2017年的諾貝爾化學獎。

上月底,英國劍橋大學及德國馬克斯.普朗克生物物理化學研究所分別發表最新的成果,表示用低溫電子顯微技術已經可以達到接近十分之一納米的解像度,甚至可以將蛋白質中的氫原子與附近水中的氫原子分辨出來。希望這樣高的解像度,能夠讓我們更快理解蛋白質的秘密。■張文彥 香港大學理學院講師

短暫任職見習土木工程師後,決定追隨對科學的興趣,在加拿大多倫多大學取得理學士及哲學博士學位,修讀理論粒子物理。現任香港大學理學院講師,教授基礎科學及通識課程,不時參與科學普及與知識交流活動。