又到了學年尾,又是語文老師努力趕書改文的時節。上了一年的中文課,我很喜歡在學年尾騰出些時間來跟學生分享學習「中文」的趣味。

作為語文老師,不得不承認,現時制度下的中文課程是頗難引起同學興趣的。課程聚焦的是實用能力,考核的是聽說讀寫的基礎,反而忽略了更吸引的深層次和廣泛閱讀、作家心路歷程的分析、作品與時代的關係等等。更有不少學校使用普教中,當然,若教的大部分是新來港學生,用普教中還算是照顧了學生需要,不然,花費大部分課堂時間去糾正讀音、拼音後,才能把握剩餘的時間學中文,也委實有些本末倒置。

課程以外 加入趣味

用教第二語言的方式教第一語言,結果令課堂容易變得僵化,靠着老師的心思、教學的編排等,或者能夠讓課文的講讀變得有深度。但讓學生在課程的框架之外,能多接觸中文有趣之處,讓學生多喜歡中文一點,也是中文老師可多做的事。

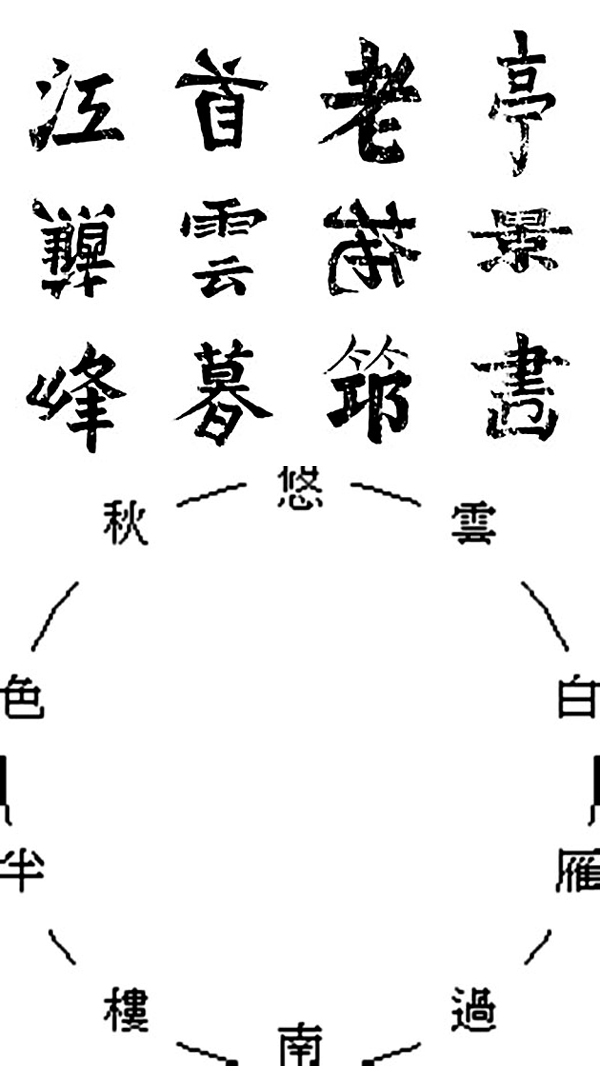

有時說說歷史人物的有趣文字遊戲也是不錯的趨向︰(上圖)

如附圖一詩,據說是宋代文豪蘇東坡寫的。當朝的大臣常以詩才自負。有次宋神宗叫蘇軾去接待使臣,使臣找碴卻找到了蘇軾頭上,竟在蘇軾面前班門弄斧,炫耀個人才學。蘇軾也就舉起筆,以《晚眺》為題寫下了一詩,並留下一句︰寫詩或者容易,讀詩卻難一些。

使臣啞口無言,蘇軾才慢慢道出一首合規的七言絕句︰「長亭短景無人畫,老大橫拖瘦竹筇,回首斷雲斜日暮,曲江倒蘸側山峰。」一幅山水落霞之景活現眼前。活用文字的圖象意義,將之變成字謎,也是一番樂趣。

圓圈暗藏回文詩

另有一種跡近遊戲的詩叫回文詩,大致利用文字的覆疊或順次做文章。如下圖的十字,可以組成一首七言絕句︰「悠雲白雁過南樓,雁過南樓半色秋,秋色半樓南過雁,樓南過雁白雲悠。」(下圖)

回文詩除了這種迴環往復的玩法,尚有一種更高層次的規則,如王安石寫的《碧蕪》︰「碧蕪平野曠,黃菊晚村深;客倦留甘飲,身閑累苦吟。」將全詩二十個字順次顛倒,恰恰是另一首同樣可以《碧蕪》作題的詩︰「吟苦累閑身,飲甘留倦客;深村晚菊黃,曠野平蕪碧。」

今次略舉幾例,下次再談。■莊志恒 中學中文科老師

隔星期五見報