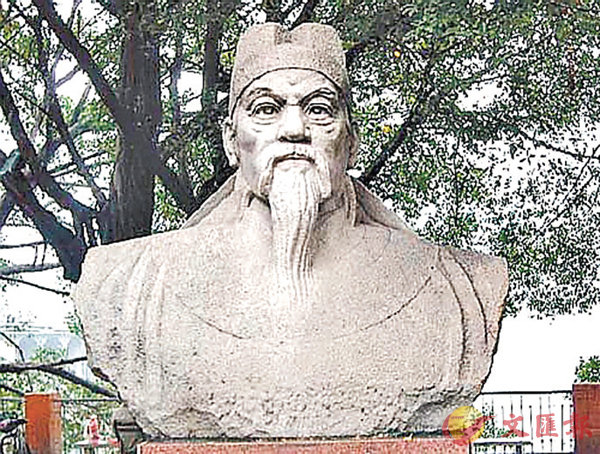

■張九齡是唐朝名相,曾提拔王維、孟浩然等詩人。 網上圖片

■張九齡是唐朝名相,曾提拔王維、孟浩然等詩人。 網上圖片孔子有一句名言,是「不學詩,無以言」(《論語.季氏》),這句話是他對兒子孔鯉說的。「詩」,是指《詩經》。不學《詩經》,就不能說話了嗎?不是這樣解。根據《論語.陽貨》,孔子解釋「詩」是「可以興,可以群;邇之事父,遠之事君;多識於鳥獸草木之名」,或引用《詩經》,或直接寫詩,正可以「賦詩言志」。

培養人才 賦詩言志

西周時代,《詩經》其實是用來培養政治人才的工具和教科書。春秋中期,盛行在社交與外交場合中,大家「賦詩言志」一番。故當時學《詩》,主要還是在「用」的方面。所以說,不學《詩》,如何應對呢?

我們今時今日,讀古詩古詞,首重文學,可一同「分享詩詞之美,感受詩詞之趣」,同時,亦可分享古人的情懷和心境,產生共鳴、神遊嚮往和洗滌心靈。

中央電視台創製之《中國詩詞大會》,本着「賞中華詩詞,尋文化基因,品生活之美」的宗旨,推出這文化類益智競賽節目,正好讓觀眾「重溫經典詩詞」,又有「繼承和發揚中華優秀傳統文化」的功用。

借引中央電視台官方網站所言,比賽的題目,是「入選詩詞題目......涵蓋豪放、婉約、田園、邊塞、詠物、詠懷、詠史等各個類別,聚焦忠孝、仁義、愛國等中華優秀傳統文化主題。」

草木有本心 何求美人折

節目邀請了大學教授和文化專家擔任嘉賓,參賽選手來自各行各業,年齡不同,每個人都是對詩詞有深厚的認識,及有個人的感悟,正正符合其中一位參賽者引述的「草木有本心,何求美人折」。

這兩句原出自唐代開元賢相張九齡,他遭讒被貶後所作的《感遇其一》,比喻作者不求顯貴的清高品格,也由此可看到喜愛詩詞者的高風亮節。

其中一位評判教授指出:「傳播傳統文化最有力的工具就是教育,如果能把傳統文化灌注到基礎教育中去,比多少個節目影響面都廣,但這也是一個系統工程。」

基礎教育還應注重「系統地介紹中國古典文化」。所以,《中國詩詞大會》這類節目,是非常值得香港的電視台借鏡的。香港的電視台,不應只搞那些聲色犬馬、市井粗俗的娛樂節目,也應創作一些有教育性的、具文化文學特質的節目,令香港人對中國古典文化,能薪火相傳。■雨亭 剛退休中學中文科老師,從事教育工作四十年

隔星期五見報