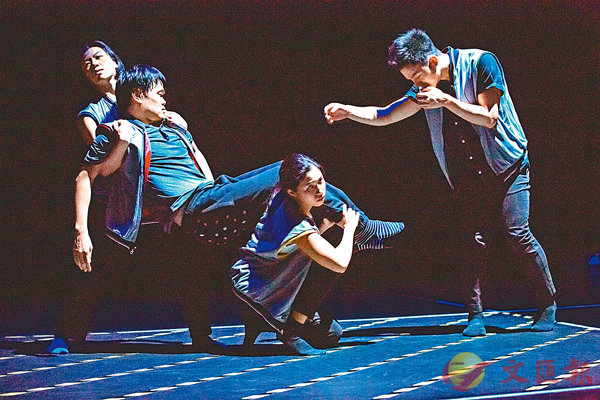

■《西門說》 攝影:Steve Li @ Junes Production

■《西門說》 攝影:Steve Li @ Junes Production遊戲如何結合舞蹈?舞蹈怎樣跨越文化地域的創造?由法國編舞家艾曼紐.汀(Emmanuelle Vo-Dinh) 與香港不加鎖舞踊館合作的《西門說》(Simon Says) 有兩個來源:第一是西九文化區管理局的牽線,2015年9月策劃為期五天的「新作論壇」工作坊,讓艾曼紐與不加鎖的舞者初度邂逅結緣,持續發展和共同探索完成這個作品,2017年1月在法國首演,6月再回到香港的舞台;第二是兒童遊戲的啟發,類近「老師話」的遊戲,一人指令,其他參與者跟從,失敗的被罰出局,還有是上世紀八十年代流行的電子遊戲「西門」,根據顏色與聲音的排列次序考驗玩家的記憶能力--就這樣構成了這個作品的基本風格與核心主題:即場的遊戲展演,關乎規範與自由的爭持。

法國象徵派詩人馬拉美 (Mallarme) 說看舞時我們應該清空腦袋、不預設任何概念,憑藉舞台景觀帶領無邊無際的想像飛翔,讓舞者的靜與動、飛躍或沉落閃放詮釋的靈光,這樣才能進入藝術的狂想世界,潛行神秘的、詩意的本能!看《西門說》也應如是,開放自我是唯一進入舞境的鑰匙,我從「編舞」和「舞者」兩個界面切入--《西門說》的舞台是一個遊戲格局,地上佈置了類近「九宮格」的陣式,中央是遊戲區域,前後左右四格是舞者暫歇的外緣地帶;整個作品的風貌很奇特,沒有故事情節的起承轉合卻帶着敘述的脈絡,以動作組合的演化和變奏來推展結構;表面很即興,舞者彷彿隨意走動、隨機應變,其實卻是經過精密的計算和排練,預先算好每個動作的節奏和移動方位,準確執行而不容有失;一小時的流程把玩不同的肢體程式,彷彿小圈子遊戲,卻逐漸拓闊而成公眾的議題。

從編舞的設計意念看,艾曼紐以緩慢呈現細節:上場時,四個舞者以極其遲緩的姿勢示範七組動作,強調方位與人體的構圖,是整個舞蹈構作的基礎,充滿規律和標準的況味;然後在音樂和聲效的變動中,舞者改以不同的快慢速度和跳躍腳步,變更人與動作的分配及空間走動,動作是一樣的,但因着時性的改變而出現迥異的效果,有時候甚至因為節奏太急而形成崩潰或甩漏的狀態,失誤的舞者被否決出局。中段音樂響起,先是古典的交響樂,接着是爵士樂,然後還有民族樂曲及三者的混合 (remix),舞者因應跳出芭蕾、爵士舞、馬戲體操和民族土風舞,古今中西的格調搞纏混和,產生極度分裂又非常喜劇的荒誕感,體認了當代文化與地球村的身體形相,一層一層的框架如何曾經被定義、剎那被打破。可以說,艾曼紐以「遊戲」的核心結構編舞,那就是如何逸出規範?所謂「遊戲」必定存有規則,舞者在「畫外音」(voiceover) 的指令下做出符合相關要求的動作,展示了最基本的生存內容,人在被操控的環境下,必須考量兩個問題:個體是什麼?自由在哪裡?如果必須參與遊戲、維持資格、不能離場,到底要作出怎樣的犧牲?值得麼?而那些操控的聲音從何而來?誰人賦予權力?能否反抗?叛逆的結果是什麼?舞台上這些議題以小見大,從個人到社群、從玩樂到工作、從日常到政治,莫不如此!

《西門說》的四位舞者丘展誠、黃翠絲、李偉能和李嘉雯的演出充滿層遞的質感:以自然的形態演出劇場風味,以日常的身段漸入激烈的異相,以熟練的技藝轉入疏離的境界。例如他們採用「咪嘴」形式唱演卡啦OK的法文歌曲,外相很投入,內相很衝突;他們也常常彼此爭持、急速說話,既為自己辯解也為投訴他人,場景很聒噪,聲音很空洞,即使說的是廣東話,也常常語意和語音含糊不清,折射了我們的城市生態環境、社會噪音和政治喧鬧!又例如他們會愉悅地笑,笑到一發不可收拾的時候變成了狂笑,狂笑到了盡頭竟然哭出喊叫,看着舞者抽搐的背部,散射血肉的掙扎!又有時候四個人很有默契也純熟地完成指令,但總有一個或兩個人發生變故,不是連累了夥伴導致遊戲失敗,便是被排斥邊界成為局外人,激發觀眾思考群體與個體的矛盾如何破解?怎樣在劃一標準的洪流裡保持個人不被同化的異質?從「舞者」的角度看,四人充滿喜感的舞動和說白的韻律,在時性、節奏與情緒漸變的進程上,逐層揭示個體跟世界、跟別人牽制的關係。可以說,《西門說》不單顛覆了舞蹈的框架,也解構了看舞的方式,蘊含非一般的創造意念、突破成規的實驗,觀眾必須打開慣常觀照的視框,才能看到經過時間歷練而來的想像力如何擴張幅度,然後根據自身的體驗找出感應的方圓,一切不落言筌便餘味無窮! 文:洛楓