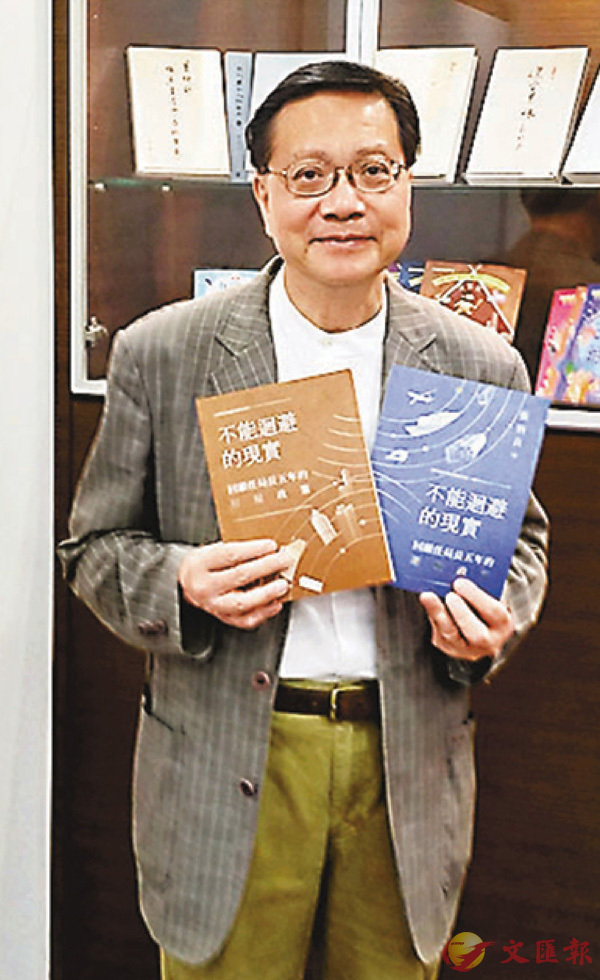

■張炳良出書回顧任內的運輸和房屋政策。 香港文匯報記者朱朗文 攝

■張炳良出書回顧任內的運輸和房屋政策。 香港文匯報記者朱朗文 攝香港文匯報訊(記者 朱朗文)土地供應專責小組的公眾諮詢如火如荼。運輸及房屋局前局長張炳良昨日認為,要解決中長期的土地供應問題,填海是措施之一,也是香港過去發展的常見做法。

張炳良在離開特區政府後著書,回顧任局長期間的運輸及房屋政策。

他昨日向傳媒介紹著作時,就提到土地供應。他強調,解決土地問題要多管齊下,既要解決即時土地不足的問題,也要有土地儲備,又引用當時長遠房屋策略督導委員會的分析指,香港每10年需要多一個沙田新市鎮規模的土地,而長期土地供應措施救不到短期需求,「填海救不到短期,短期就是10年內要不斷起樓,但不填海、不做長期措施,完成短期工作後就會無以為繼。」

他認為,短期增加土地供應措施不離改劃土地用途、增加地積比等,中長期就要靠發展棕地及填海等方法。棕地方面,他指這在上屆特區政府已定為既有措施,但有些棕地已有停車場、汽車維修及回收等作業,有些更是私人用地,需要處理賠償及安置問題。

年輕人不知正住填海區

至於填海,張炳良直言這是發展新市鎮的常見做法,例如沙田及將軍澳,「我有時跟後生仔講,他們是反對填海的,我問他們住哪,他們就回答,我就說你們住的地方正是填海填出來的,否則你們無屋住了。」

他形容「如果香港過去沒有填海就沒有今日」,但由於現在填海「越填越遠」,需要花時間規劃交通及基建,同時也要做好保育工作。

「土地大辯論」其中一個短中期選項為公私營合作發展農地。張炳良表示,上屆特區政府已考慮過這方法,當時想將發展商手上的土地釋放出來,作公私營單位混合發展,創造雙贏局面,但當運房局與發展局討論時,其中一個關注就是如何避免予人「官商勾結」、「輸送利益」的感覺,如在與發展商達成興建區內道路、基建等安排時要小心處理。他續指,當時覺得這並非首要處理的問題,故沒有再跟進。

對於有反建議稱應引用《土地收回條例》收回發展商私人用地,他認為前提是要符合公共利益,但這或會引起有人提出司法覆核。

嘆橫洲事件是「冤案」

張炳良在書中又提到前年的橫洲事件。他形容這對他及特區政府來說是一場「冤案」,可謂「躺着也中槍」。

他指,原本是正常的分期發展、先易後難,先發展較少受收地及污染問題的第一期,卻被炒作成「官商鄉黑」,而俗稱「摸底」的非正式諮詢也是地區事務的「江湖規矩」,「(民主黨元朗區議員)黃偉賢、鄺俊宇說局長冤枉他們,沒有官員見過他們,我說我有記錄,可以展示出來。」