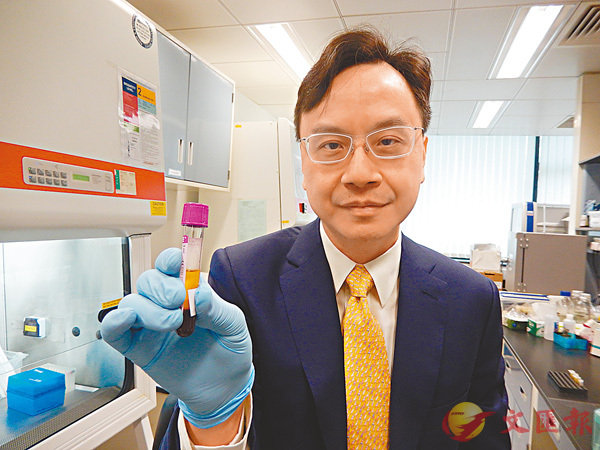

■盧煜明表示團隊已公佈了第二代無創胎兒基因圖譜,其解像度較上一代高百倍。香港文匯報記者姜嘉軒 攝

■盧煜明表示團隊已公佈了第二代無創胎兒基因圖譜,其解像度較上一代高百倍。香港文匯報記者姜嘉軒 攝「碎法」有別能辨母子DNA 助製圖譜追溯出事器官

香港文匯報訊(記者 姜嘉軒)先進準確的檢測,是疾病診斷以至治療的關鍵,中文大學醫學院副院長(研究)及化學病理學講座教授盧煜明,過去逾20年為孕婦無創DNA檢測技術奠基,並推動應用轉化,每年惠及全球逾百萬人,成為諾貝爾化學獎的有力競爭者之一。科研成果豐碩的他未有停步,其團隊早前再成功掌握解像度高百倍的第二代胎兒基因分析,並拆解DNA分子斷裂方式的「特別喜好片段」,有助揭示人類進化關鍵的「新生突變」,及進一步開展眾多潛力極高的生物醫學應用。

DNA是生物機能運作的基本組成部分,盧煜明21年前發現孕婦血漿內存有高濃度胎兒DNA碎片,開創了無創DNA診斷的新領域,當中發展出的唐氏綜合症無創產前檢測臨床技術,更已於全球90多個國家獲廣泛採用。

他與團隊隨後成功藉此破解胎兒的基因圖譜,及以血漿DNA分析原理研發癌症檢測,將科研成果開發連串醫學應用。2016年,他更因此先後獲得「未來科學大獎-生命科學獎」,以及被視為諾貝爾獎預測指標的「湯森路透引文桂冠獎-化學」,躋身全球科研頂尖。

爸爸年紀大 胎兒易突變

盧煜明早前接受香港文匯報訪問談及其科研進展,他透露其團隊剛於去年底公佈了第二代無創胎兒基因圖譜,其解像度較上一代高百倍,有助掌握更多資訊,包括用於檢測胎兒基因的「新生突變(de novo mutation)」。

他進一步解釋說:「我們的基因除了是從父母遺傳而來之外,其實每個人都獨有大約50個新生突變基因,人類正是靠着每一代的新生突變,不斷進化。」

他續表示,原來胎兒父親的年紀愈大,胎兒有「新生突變」的機會愈高,而包括自閉症在內一些疾病,某程度亦是源於這些突變,因此新一代技術對相關研究將大有幫助。

盧煜明團隊成功將散落在母體血漿內、並與孕婦本人DNA混在一起的胎兒DNA碎片,以尖端技術識別,並重新拼合成胎兒的基因圖譜。談到有關內容時他非常興起,並笑着再跟記者多分享一項名為「特別喜好片段(preferred DNA ends)」的新發現︰「DNA裡面其實有60億個基因密碼,而它們是『碎濕濕』地掉進血漿裡面,情況有如先把紙張放到碎紙機後才拋棄一般。」

他表示,過往科學家一般認為這個DNA的「碎紙」過程是隨機的,但其團隊發現,那其實有着「特別喜好」模式,「從胎兒來的是一種『碎法』,從母親來的是另一種『碎法』,透過這些觀察就能得知血漿內的不同DNA,到底來自胎兒還是母親。」

盧煜明又指,在此基礎下更進一步,甚至可以追溯得到該段DNA碎片是出自哪個器官,如此發展下去或能得知人體那一部分是否出了毛病,即有機會單靠血液中DNA碎片的端倪,便能較全面知悉整體身體狀況,對不同方面的生物醫學檢測診斷,都有極高應用潛力。