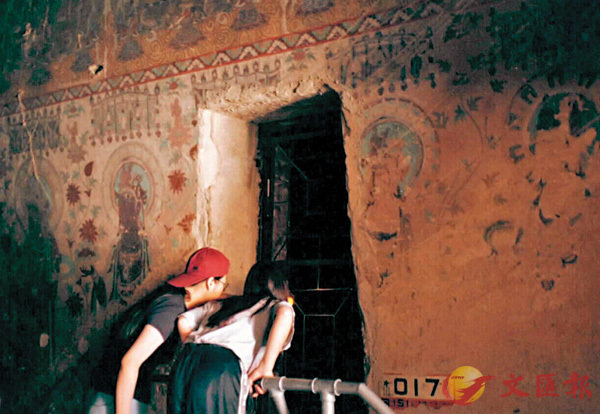

■藏經洞中出土大批珍貴文物。 資料圖片

■藏經洞中出土大批珍貴文物。 資料圖片1900年,中國發生了兩件大事。一是清廷正式向英國等八國宣戰,此舉最終導致聯軍攻入北京,逼使慈禧太后、光緒皇帝倉惶出逃。另一則是敦煌藏經洞的發現,洞內所藏珍寶前所未見,旋即引起世界各國關注。

所謂藏經洞,實際是指莫高窟第17窟,其中收藏了五胡十六國至北宋期間,大量的經卷、文書、佛畫等珍貴文物,數量更多達上萬件。當中經卷固然不乏重要的佛教文獻,同時亦涵蓋天文、地理、藝術、醫藥、科技、文學等多個範疇,為後人理解古代宗教、歷史、文化提供不少重要資源。

特別的是,這批珍貴文物的發現,卻完全是出於意外。現時最廣為流傳的說法是,當地道士王圓籙聘用了一名姓楊的助手協助抄寫經書,該助手有次在抽煙時(一說在收拾煙草時),偶爾發現石窟牆壁有異,敲打牆身更傳出回音。於是他立即告知王道士,二人破壁查看,遂發現一道小門,打開後便是今日所見的藏經洞。但這說法與王道士的墓誌所書並不相同,據王道士的徒弟所記,王道士一直致力清理敦煌各個洞窟的積沙,有次在清理期間,無意發現藏經洞。

經卷流散各國

這批經卷重見天日後,迅即轟動世界,各地人士都希望一睹經卷,甚或據為己有。最終在各方勢力你爭我奪下,經卷流散至中國各地,甚或遠至英國、俄國、法國、日本等國家。因此今天若要一睹經卷全貌,恐怕已不再可能。

但這批如斯重要的經卷,為何會收藏於幾近荒廢的石窟當中?有說藏經洞是過往僧人存放雜物的房間,是以在洞內經卷中,雜見不少日常文書、經籍殘卷等價值不高的東西。後來,僧人為了在戰亂之中保存珍貴經卷,於是把它們收藏於棄置雜物的房間。但隨着時移世易,這個藏經的秘密漸漸失傳,「藏經洞」也隨之為人所遺忘。直到上世紀,藏經洞才在機緣巧合下得以重見天日。

今年7月,香港文化博物館與敦煌研究院合作,籌劃名為「數碼敦煌」的文物展覽。其中雖只展出極少量的敦煌殘卷及出土文物,但主辦當局卻充分利用先進的數碼技術,將遠在敦煌的石窟藝術,重現在參觀者眼前。

此外,展覽場館也設有不少數碼影像、虛擬實境等裝置,讓生活在數碼影像的新一代,更能投入其中,一洗傳統博物館的刻板形象。無疑多媒體及各種互動裝置,在文化推廣所扮演的角色,將會越加重要。過往靜態、單向的展覽模式,已再難吸引起新的參觀客源。

因此,是次展覽不但有助我們理解寶貴的敦煌文化,更能讓我們認識到文物展覽的嶄新發展。 ■恒生管理學院中文系高級講師 林永堅博士

隔星期五見報