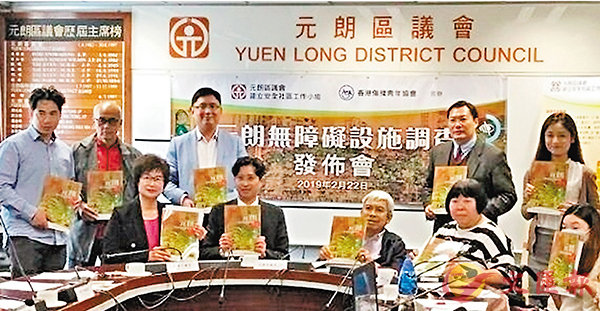

■元朗區議會建立安全社區工作小組聯同香港傷殘青年協會公佈「元朗無障礙設施調查2018」。

■元朗區議會建立安全社區工作小組聯同香港傷殘青年協會公佈「元朗無障礙設施調查2018」。香港文匯報訊(記者 文森)殘疾人士也應如普通人一樣,享有正常生活,但就需要無障礙設施的協助。元朗區議會建立安全社區工作小組聯同香港傷殘青年協會舉辦的「元朗無障礙設施調查2018」計劃發現,在區內仍有20%無障礙設施,有需要作出改善。

調查於去年6月至10月進行,由工作人員及殘疾人士巡查元朗區內125個處所,並檢視區內的無障礙設施,結果發現有近80%設施達至滿意程度,但也有20%設施需作改善。

調查指出,常見問題包括欠缺清晰指示、欠缺引路徑、欠缺或不合標準的扶手、服務櫃枱不適合輪椅使用者或沒有電感圈輔聽系統(輔助佩戴助聽器的聽障人士或長者)、殘疾人士洗手間內設施不合標準及淋浴間內欠缺浴簾,以及鄉郊地區大多欠缺無障礙設施。

殘廁長期上鎖或作雜物房

除硬件上的不足,調查顯示,不少問題出於管理上,例如部分殘疾人士洗手間長期上鎖或被當作雜物房、保安不清楚泊車規例致殘疾駕駛者被拒進入停車場等,這些問題都反映相關部門需要在硬件和軟件上均作出改善,而踏出這一步,除了受法規所限,很多時需建基於社會各界對殘疾人士的理解和體諒。

香港傷殘青年協會復康事務委員會主席陳錦元是一位電動輪椅使用者。他表示,現時香港社區內的無障礙設施,比起數十年前已大大改善,以往很多地方根本沒有機會踏足,但時至今日,輪椅使用者已經可以前往大部分地方。

他認為,這有賴政府及各界多年來推動傷健共融的成果,期望將來各區的主要公、私營處所及設施,都能讓殘疾人士自由方便地進出及使用。

陳錦元強調,無障礙設施當中的通用設計概念,並非只惠及殘疾人士,所有行動不便人士如長者、孕婦、小童、推BB車的家長、因意外而短期受傷人士,甚至是推着購物車去買菜的街坊等都可用到,即任何人都有機會或有一天受惠於這些無障礙設施,故有改善的必要。