梁振輝 香港資深出版人

婷婷:輝仔,就快做業主囉噃,可喜可賀!

輝仔:「納米樓」嚟咋,「豆腐膶咁大」,真失禮!

為為:聽講都賣成兩萬銀一呎,首期連裝修一百萬冇得走喇!嗱,老老實實,啲錢響邊度嚟㗎!

婷婷:「仲使審」(不消說),唔係有屋企「撐」(經濟支援),成世都買唔到喇!

輝仔:你兩個你一句我一句,講都講到肚仔餓喇,一人整番件蛋撻仔先再講嘞!

為為:睇怕食半打都「唔夠攝牙罅」!

輝仔:應承你哋,一供完樓,就買番啲標準蛋撻過你哋吃!

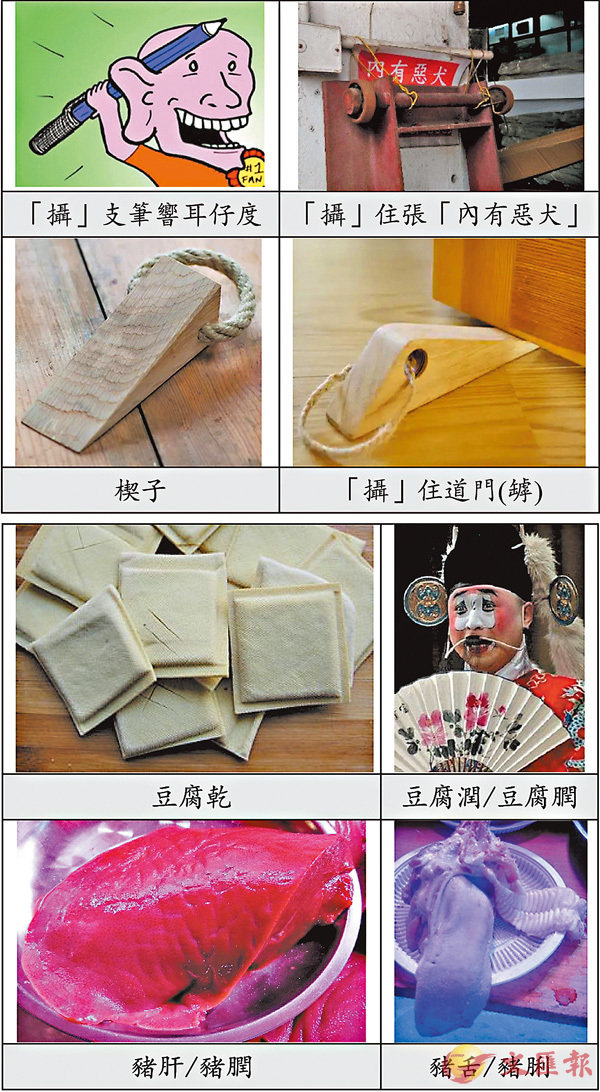

在上圖中的幾個情況,我們用上「攝」這個動詞,有「安插」的意思。一般人都認為「攝」只是個「借字」;就其本字,有人寫「楔」,有人寫「揳」,也有人寫「𤗈」。

「楔子」是一件三角柱體木,用以填充門與地面間的空隙使其固定,故也稱「阻門塞」。如把「楔」看成動詞,就有「安插」的意思,且「楔」通過音變可讀成「攝」:

楔/泄(sit3);變韻母→攝/sip3

如此看來,以「楔」為本字不無道理。

「揳」,也讀「泄」,特指把釘、楔等捶打至其他東西裡面去,在意思上與「安插」有一定差距,所以只可把「揳」界定為「借字」。

據【集韻】,「𤗈」讀「燮/泄」,「𤗈牒」指小楔,所以以「𤗈」為本字亦未嘗不可;可此字冷僻,故宜以「攝」或「楔」作為正式寫法。

「罅」,讀「啦1-3」,作名詞時解隙縫。「牙罅」指牙齒之間的縫,簡稱「牙縫」。明顯地,「那兒」的空間不會多,所以如果有人提供某人分量不多的食物,該人可能有以下的反應:

都唔夠「攝牙罅」!

意思是食物的分量太少,不足以填滿已空間本來就不多的牙罅,亦即肯定吃不飽;比喻援助不到位/力度不大,於事無補,有「杯水車薪」的意思。就此情況,廣東人也會說:

到喉唔到肺

意指作用只觸及淺層。

示例1:

母:阿仔,今日冇飯開,你肚餓就食咗呢隻蕉仔喇!

子:唔係呀嘛,得嗰隻蕉仔,都唔夠「攝牙罅」喇!/「到喉唔到肺」喇!

示例2:

輝仔,你真係唔話得,知道我等錢使,就「嗱嗱聲」(趕緊)連要交租嗰幾千銀都攞埋出嚟借畀我,但我講緊嘅係要十幾萬,你嗰幾千銀真係「到喉唔到肺」/唔夠「攝牙罅」,你一番心意,我心領嘞!

由於「乾」帶有乾涸之意,「缺水」如同「缺財」,廣東人忌諱,故不言「乾」而改說「潤」,演變過程如下:

「乾」的反義是「濕」,而「濕」又與「潤」意近,所謂「家肥屋潤」(寓意生活富裕),所以廣東人會在口語上把一些與「乾」相關的東西說成「潤」。

粵劇中,但凡是「丑角」(滑稽的或無操守的腳色),演員均須在鼻眼之間塗白,其形似一塊「豆腐乾」。基於上述觀點,粵劇戲班也把「豆腐乾」說成「豆腐潤」(京劇稱「豆腐塊」、「豆腐印」)了。由於鼻子全被塗白,人們便叫此等腳色做「白鼻哥」了。

「豬肝」是豬內臟的一種,其中「肝」與「乾」音同,所以人們也把「肝」讀成「潤」。由於「肝」從月部,人們便造出個「膶」字,且把「膶」讀成「潤6-2」。為此,人們也把「豆腐潤」讀成和寫成「豆腐膶」了。再說,「舌」與有「賠」的意思的「蝕」音近,而其反義「賺」又與「利」意近,所以人們會叫「豬舌」做「豬利」。「舌」有肉的性質,人們便造出個「脷」字,於是就有「豬脷」這個叫法。

由於「豆腐膶」形為方塊且面積細小,人們便用「豆腐膶」來形容面積細小的地方。說:

「豆腐膶咁大」或「豆腐膶咁細」

其意思是地方是那麼小,又以前者較多使用。

示例3:

唔好睇呢個茶檔「豆腐膶咁大」/「豆腐膶咁細」,居然有十款八款「耍家」(擅長)嘢,真係估你唔到!

示例4:

有人話,香港得嗰「豆腐膶咁大」/「豆腐膶咁細」,想「發圍」(有作為)就一定要衝出香港至得。