梁振輝 香港資深出版人

如果有人叫某對夫婦做「模範夫妻」,這可有兩個含義,其一是個褒詞;其二是取其諧音「無飯夫妻」--天天在外用膳,並沒在家做飯的習慣。就後者的含義,舊時廣東人會說:

唔「開火鑽」/(或寫成唔「開火轉」)

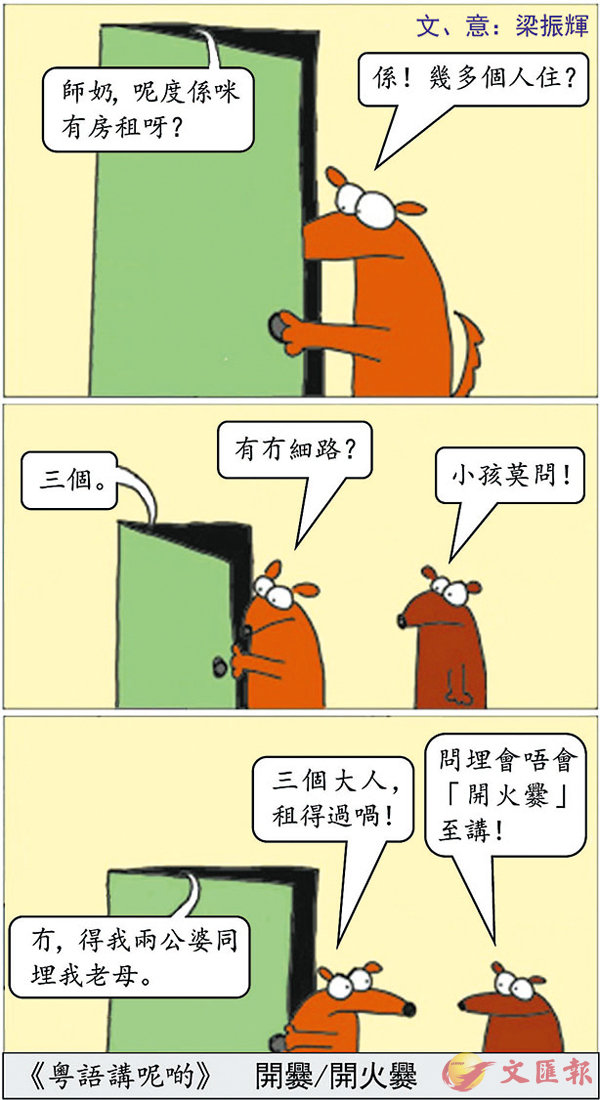

不說不知,上世紀四十至七十年代,升斗市民包括筆者一家人,大多租住「板間房」(近年叫「劏房」),「包租婆/包租公」(業主)與租客協商租務時必會有以下相類的提問:

會唔會「開火鑽」㗎?

如說不,出租機會較大,因人多燒飯易生火燭。

筆者小時候對「開火鑽」有如下理解:

「開」指開飯;「火」指燒飯;「鑽」就不得而知。

書面語中,「炊爨」解作燒火煮飯。「鑽」原來是「爨」;「炊」用火,「火爨」猶如「炊爨」;「開」指進行某種行動;「爨」文讀「寸」,白讀「鑽」,無怪有所謂「開爨/開火爨」了。

在未有超市之前,人們如有需要「開火爨」,就會到米舖「買米」,廣東人會叫這個行為做「笛米」。「笛/dek6」是一種樂器,相信大家都會認同這是個「借字」,那「本字」是什麼呢?近年,不少人吹噓粵語歷史的悠久性,理據不離當中包含不少「古字」(多為超多筆劃),而這亦是很多時予人「有音無字」的成因,筆者對此有很大程度的保留。話雖如此,今期提及的幾個詞彙就是那些筆劃頗多的冷僻字,但要認清的是該些用字的「音」和「義」是完全符合語境的。

「糴」,讀「笛」,買進糧食、穀物的意思。「糴米」指買米,「笛米」中的「笛」的「本字」就是「糴」。從此字的結構,邊旁的「籴」由「入」和「米」組成,讓我們不難地把字記着了。有「入」必有「出」;與「糴」相對的是「糶」,讀「跳」。「糶出」指賣出糧食;「糶米」指賣米。

以下是香港電影《半斤八両(1976)》的主題曲「半斤八両」中首段的兩句歌詞:

我地呢班打工仔,通街「走糴」直頭係壞腸胃......

當中的「走糴」(「糴」讀「笛6-3/dek3」)有「四處走動」的意思,含「奔波」的意味或用以形容那些負責瑣碎事務的人,相當於「走走糴糴」。

就「走糴」這個具「跑腿」、「打雜」含義的用詞,其寫法不離三款:走笛;走糴;走趯。如已透徹掌握上面的論述,筆者相信讀者已能在第一時間把「走笛」和「走糴」剔除。其實,坊間不少「粵語專家」都認定了「趯」才是「本字」,原因是該字有「跳躍」的意思,因而可引申為「奔走」。從「躍」引申至「走」,筆者認為此說法頗為牽強,所持理據如下:

一般人忽略了「趯」還有「踢」的意思。「踢」也指剔除、排除,所以也有「驅趕」的意思,於是引申出「驅」(快跑)和「趕」(趕走)這兩個意思了。

觀此,以「趯」為「本字」是恰當的,不過其理據並不是如那些「粵語專家」所言。

示例1:

我喺呢間公司都成十年,好多同期入嚟嘅同事都「紥咗」(升職),而我仲係做埋啲「走走趯趯」嘅嘢!

示例2:

阿仔,入到「警察學堂」要「醒醒定定」(遵守紀律及提高警覺),咪畀人「踢/趯」出嚟咁「瘀」(羞家)!

示例3:

婷婷,咁嘅衰老公唔使恨嘅!正所謂「冇眼屎乾淨盲」(眼不見,心不煩),「趯走佢/趯佢走」喇!

書面語中的「跑路」有逃走、逃亡的意思;廣東人會叫「走路」,「路」則讀成「佬/lou2」,怪不得有那麼多人寫成「走佬」了。要「走路」的人,多是迫不得已,原因可能是避債或者避仇家;也有可能是罪犯為了避開警方的通緝;亦有可能是妻子與人私奔。

示例4:

老陳:老李,你覺得乜嘢係「男人最痛」呢?

老李:人又老,錢又冇,老婆又跟人「走路」!

由於「趯」有「走」的意思,有人會把「走路」說成「趯路」。除了「趯路」,有人會說「趯更」,當中的「更」讀「耕」。據筆者的理解,此詞與古代報時的「打更」無關,「更(gaang1)」是從「崗(gong1)」音變而成;「趯崗」就是指逃離崗位,引申為「開小差」或「趯路」。

示例5:

得罪咗呢個「大佬」,「走路/趯路/趯更」都唔掂㗎!