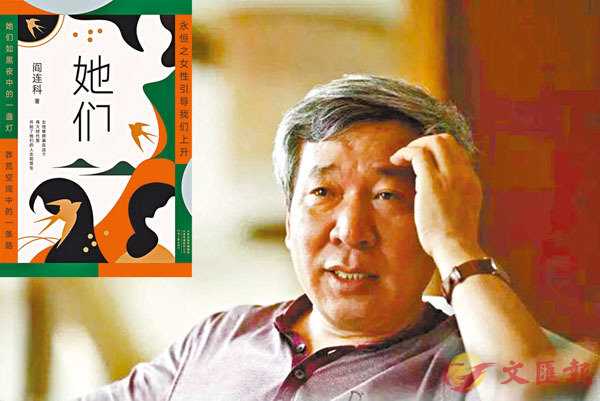

■閻連科是中國當代最負盛名的作家之一。

■閻連科是中國當代最負盛名的作家之一。閻連科說,寫這部作品,既沒有「舊」的結束,也沒有「新」的開始,只是自己眾多作品中的一部而已。但作家又說,「它是我寫作上一個很重要的轉折,而且來得這樣明顯。」拋卻這看似矛盾的說法,其實隱現的是這部作品的豐富多維,以及作家對它的獨特情感。在這部名為《她們》的長篇散文中,閻連科書寫了鄉土之上的四代女性,關照了中國女性的百年變遷。他以一位男性作家的獨特視角,為讀者打開了與眾不同的「她世界」,亦為中國女性文學樹立了一座新的界碑。

近日,閻連科在北京接受了香港文匯報的獨家專訪。他表示,「我這次就是要寫『作為人的女人』,而不是『生活流中的人』,我希望自己從女性的視角去看待她們的人生......《她們》可能是我這代作家第一次有男性作家相對清醒地認識女性,我想這就是這部作品最大的意義。」閻連科還表示,這部作品給中國散文提供一個頗有新意的不拘一格的書寫方式,它拓寬了散文的題材和表現方法。「可以確定的是,這部作品在我的散文寫作中是非常獨特的,與我之前的散文完全不同。」■文:香港文匯報記者 張寶峰 圖片由受訪者提供

2019年,閻連科正在香港科技大學教授創意寫作課。那時候,他剛剛完成一部長篇小說,並打算完成一部散文,內容是家族女性的人事。大量的素材雖然了然在胸,但如何謀篇布局、寫出新意,才是大作家思慮的關鍵。事實上,早在2009年,閻連科就產生了創作這篇散文的動意,但沒想到,創作計劃擱置了十年之久。用作家自己的話說,「一直沒有找到那個獨特的角度」。

「我無法明白她們到底是因為女人才算做了人,還是因為之所以是人,也才是了如此這般的女人們。命運於她們,既是一塊放開的闊地,卻又是一羈逃不開的囚池。她們是和所有男人一樣的人。她們也是和所有男人不一樣的人。關於父輩和我和別的男人們,我似乎是清晰知道的。關於母輩和姐姐、妻子、嫂子及表姐、表妹們,還有這之外的『她們』們,我似乎熟悉卻又陌生着。」作家說,無從知也就無從寫,釐不清也就等待着。

「應該把女性作為『人』來看待。」說話的人叫劉劍梅。她是閻連科在香港科技大學期間接觸頗多的學者之一,也是一位典型的女性主義者。二人無意間對女性話題的交流,卻給閻連科帶來了「破局」的靈感。也因此,每每談到香港科技大學,閻連科都充滿着感激之情。「香港科技大學給了我一個不一樣的世界,給了我一個回頭觀望原有現實世界的另外的眼」。

正是這個「不一樣的眼」,讓他筆走龍蛇,一氣呵成,僅用三個月的時間,便完成了這部關於女性的長篇散文,並定名《她們》。書名簡單、親切,甚至質樸得有些超乎尋常。但這部作品的內容卻很不尋常。閻連科在書中既寫了家鄉土地上的女性,也寫了超越那片土地之上的女性。按照讀者的說法,《她們》共寫了四代女性,映射出100年間的中國女性變遷史。

接續女性學 提出「第三性」

《她們》是一部回憶家族女性的散文集,有近二十萬字。閻連科將自己的母親、姑姑、娘嬸、姐姐、嫂子、妻子、孫女等身邊的至親女性全部寫了一遍。他在書中說,「女性被挾裹在這個偉大時代裏,開始了她們的人生和營生。她們如黑夜中的一盞燈,莽荒空闊中的一條路,永恒之女性引導我們上升。」

上世紀四十年代末,波伏娃提出了「第二性」的概念,她認為「女人不是天生的,而是後天形成的」;而法國學者安托瓦內特·福克的《兩性》,恰恰反對波伏娃的觀點,她認為人類生來有兩性(男性和女性),女性有對生育的慾望,那是原始的「子宮的慾望」,女性應該接受自身性別所賦予的心理和生理層面的命運。之後,又有女性學家提出「多元性別」論,即同性戀、雙性戀、跨性別者等。

對於學理上的「女性主義」,閻連科原本未有深涉。但為了寫作此書,他惡補了波伏娃、安托瓦內特·福克、西蒙娜·薇依等女性主義學者的作品,並針對中國農村婦女的生存狀況,大膽地提出了「第三性」的概念。

「我所說的『第三性』和那些概念無關,而是指在中國的一些地方,尤其是在鄉村,自從開展人民公社化運動以後,就出現了所謂的『女人能頂半邊天』,不把女人當女人,而把從前都歸男性的勞動同樣施加於女性。」閻連科認為,女孩除了與生俱來的「第一性」,和後天加諸她的歷史與政治的「第二性」,還有歷史、環境和文化加諸她們的「第三性」--作為社會勞動者身上的「他性」或「男人性」的存在。

《她們》寫新意 港生有才情

「長篇小說《心經》是我小說寫作的一個鮮明轉折,而散文《她們》,是我紀實寫作上一個更重要和鮮明的轉折展現。」閻連科說,這個轉折開始於小說,表現於散文,從而《她們》這部長篇散文,可能會成為他以後寫作的十字路口。「具體分析,這個轉折就是一個出生於上世紀五十年代的男性作家,究竟是怎樣面對女性的?是怎樣從女性的視角去書寫女性的?可以說,《她們》是第一次有男性作家相對清醒地認識女性,我想這就是這部作品最大的意義。」

除了「男性作家」、「女性素材」和「散文題材」這三方面的獨特組合外,《她們》的書寫方式也有很多獨到之處。除了這部散文獨特完整的結構敘述外,「以往,我們多認為散文是抒情的、唯美的、回憶式的,但《她們》卻在探討一些重要的前沿問題,可以說這部作品給中國散文提供一個頗有新意的書寫方式,也拓寬了散文題材原有的表現領域。」閻連科說,也許我很難說《她們》在我全部的寫作中佔據怎樣的位置,但可以確定的是,這部作品在我的所有作品中是非常獨特的,與我之前的散文是完全不同的。

如果說是港科大給了閻連科寫作「不一樣的眼」,那麼香港學子在他的眼睛裏的寫作天分,更令閻連科印象深刻。「曾有一位商科的女孩子,選修了我的寫作課,那是她第一次接觸寫作。但她去年底竟然完成了一部七八萬字的小說,那部小說的文字及其背後的自由和激情,讓我十分震驚,我認為其中的優點是很多內地青年小說家都不具備的。由此,我相信香港是有很多有才華的寫作者,而且香港文學經過他們的努力,一定會有新的未來。」閻連科補充道,那個香港女孩子第一次嘗試寫長篇,小說的名字叫《香港激情》,應該在今年八月首先由台灣印刻出版社出版,他希望媒體和讀者能關注這部小說。