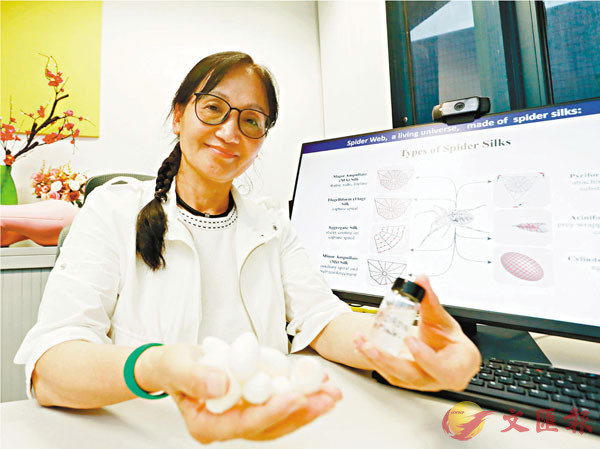

■胡金蓮從事仿生蜘蛛絲研究。 香港文匯報記者 攝

■胡金蓮從事仿生蜘蛛絲研究。 香港文匯報記者 攝【總導言】大自然的智慧,是推動科學與文明進步的靈感泉源。鳥兒在天空飛翔、爬蟲類的環境適應力、昆蟲和植物身上的特異現象,生物的奧妙技能深深吸引着人類,費盡心思加以模仿;透過拆解當中的科學原理,開發創新技術重現相關功能並進而解決問題,正正就是仿生學(Bionics, Biomimetics)的核心。

香港文匯報今日起推出系列報道,展示本港科學家如何將仿生學結合新型材料、微型機械人及醫療復康科技,研發突破性的新項目;以科學精神將生命億萬年的演化提煉昇華,重新創造出能貢獻人類大眾的成果。

動漫超級英雄蜘蛛俠除了身手了得,更有着一副精密頭腦,以科學知識設計出擁有多種特性,且堅韌無比的人造蛛絲,助其渡過無數難關,拯救大眾。現實中,蜘蛛絲也是讓無數科學家着迷的研究對象,只因它同時集輕、強、軟等優點於一身。城市大學學者胡金蓮近十年來致力從事仿生蜘蛛絲研究,模擬蛛絲高韌性、形狀記憶和水分收集能力等不同特點,未來期望能以產業化為目標,製作如防彈衣、降落傘等精良產品。 ■香港文匯報記者 姜嘉軒

「蜘蛛絲於材料來說,是個很好的模型,可以做出不同結構、性能,很多事情可以做」,城大生物醫學工程學系教授胡金蓮表示,天然蜘蛛絲的功能眾多,具備多樣性、超強韌性、超收縮性等神奇特質,看似簡單的一個蜘蛛網,其實已相當精妙,「蜘蛛網就像房子一樣,看起來沒什麼,但其實是由七種不同類型的蛛絲組成」,當中有些充當「樑柱」,韌性高、可拉伸,也有些易於變形、具備收集水的功能,「捕蟲後會令網變形走樣,但蜘蛛絲有形狀記憶效果,遇水可讓其恢復原狀。」

既然蜘蛛絲優點多多,那為何不直接採集使用?胡金蓮笑言蜘蛛是很「野」的動物,「牠們跟蠶不一樣,蠶食桑葉,而蜘蛛是吃肉的,甚至會互吃,無法飼養」,若說要野外採集,胡金蓮估計做一件衫隨時要用上數千個蜘蛛網,即使做到恐亦萬中無一,極其珍貴,因此讓仿生蜘蛛絲有了研究價值。

胡金蓮研究仿生蜘蛛絲約有十年,其工作涵蓋不同方面,「從(製造)方法上,有用化學合成聚合物方法,也有用到生物方法,透過基因工程讓細胞產生蜘蛛絲蛋白及纖維;從性能上而言,我們主要研究其韌性、形狀記憶和水分收集能力」,其中較近期發表的「全絲蛋白基人造絲」,集水效率是人造尼龍100倍,可望用於戶外例如沙漠收集水分(見另稿)。

專研紡織材料的胡金蓮憶述,過去探索形狀記憶物料的經歷,是她發現蛛絲魅力的契機,「最初我們是做形狀記憶的智能材料,在指定溫度下可變形,而這個變形是可逆的,能恢復原狀的」,後來成功找到了蜘蛛絲。去年她的團隊便受到蜘蛛絲遇水後的超收縮現象啟發,首次就仿生蜘蛛絲的濕度形狀記憶特性建立了理論結構模型,更發現其形狀回復比率達98.5%,較傳統的高分子智能材料更高。

另外,胡金蓮的團隊去年也曾成功製造出韌度達到387 MJ/m3的仿生合成纖維,比天然蜘蛛絲(180 MJ/m3)強韌兩倍多,充分反映其優勢力學性能。

輕巧堅韌保護強

事實上,針對蜘蛛絲兼具輕巧和堅韌特性,作為衣服物料將可提供強大的保護能力,「據說英女皇曾有一雙蜘蛛絲手套,那當然可以防割手;以往亦曾有傳聞,有人因穿了蜘蛛絲背心保住一命,中槍後生還」,胡金蓮指,以仿生蜘蛛絲造防彈衣,是很多人希望可以達成的目標,「因它本身會有很多特別要求,需要真正高性能的材料」;另一方面,內地亦有機構找她製作降落傘的材料,足見箇中價值。