●張彥認為,制裁中國官員難以施壓中方改變。 美聯社

●張彥認為,制裁中國官員難以施壓中方改變。 美聯社「強硬言論已經夠了」 籲五行動重建互信

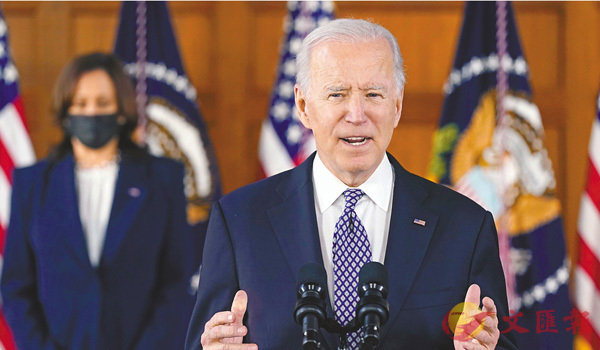

中國及美國上周四舉行高層戰略對話,外界期待中美關係在美國前總統特朗普下台後會有轉機,不過美方在會上對中國態度仍然強硬,不斷指責中方。美國的資深中國事務記者、在華居住20年的張彥(Ian Johnson)前日在《紐約時報》撰文,直指美國總統拜登上任後,隨即推翻特朗普多項政策,然而特朗普「混亂且毫無章法」的強硬對華政策,拜登卻似乎全盤接收,從華府在高層對話前夕宣布制裁24名中國官員,未為對話營造良好氣氛便可見一斑。張彥批評拜登的「強硬言論已經夠了」,如此下去只令中美關係繼續惡化,他呼籲華府立即採取五項主要行動重啟對華關係,否則中美關係只會被「危險地蠶食」。

張彥在文中指出,美國與中國在對話中針鋒相對,只會「蠶食」全球兩個最強大國家的關係,情況只會愈加危險。美方擺出強硬立場,雖然可取悅國內的反華勢力,但卻是不切實際,只會令事態變得更複雜,對中美雙方互相接觸交流毫無禆益。

盡快扭轉前朝對華政策

張彥認為,拜登政府應盡快扭轉特朗普完全斷絕與中國交流的政策,雖然拜登在此前的言論中,對中國的態度似乎與特朗普有分別,例如表示尋求與中國競爭而非衝突,國務卿布林肯日前亦指美國與中國存在競爭層面,也存在合作層面。然而拜登政府「講一套做一套」,實際上仍遵循特朗普的做法,包括在會談前夕制裁24名中國官員,張彥認為此舉或可讓拜登避免被美國對華鷹派人士指責「對華軟弱」,但制裁措施根本並無作用,不可能迫使中方作出改變。

新政府對華策略最大調整,是通過「四方安全對話」等架構,加強與印太地區盟友的關係,從而對華採取共同立場,然而關乎中美兩邊關係的主要範疇,包括貿易、南海、對台軍售、針對華為等中國電訊商處理手法等,並非透過拉攏盟友合作便可迎刃而解。張彥相信拜登仍在等待國防部完成審視美國國家安全政策中的對華策略,再採取相應行動,張彥形容做法未免過分謹慎,認為拜登應立即採取一些可改善中美關係的行動。

籲重開中國駐休斯敦總領館

張彥列舉五項措施,呼籲拜登藉此挽救不斷下滑的中美關係,首先是在中國恢復志願者機構「和平工作團」及學術交流項目「富布賴特計劃」,可讓更多美國人增加對中國的了解;第二是停止將孔子學院污名化,誣衊為「政治宣傳機器」,應視之為正常文化交流機構,只有透過不同渠道加強交流,中美才有更好的理解。

第三項建議是讓在特朗普時期被驅逐的中國記者返美,預計中方亦會採取類似舉措,歡迎更多美國記者來華工作;第四項是解除對中國共產黨員的簽證限制,原因是共產黨員多達約9,000萬人,絕大部分都是履行正常工作的普通公務員;最後一項便是重開中國駐休斯敦總領館。文章表示,這些措施絕非美方對中方的「恩賜」,而是互惠互利,雖然並非重大舉措,卻是對中美雙方重建互信具有意義的一步,鋪路日後就更艱難的議題展開建設性交流。 ●綜合報道