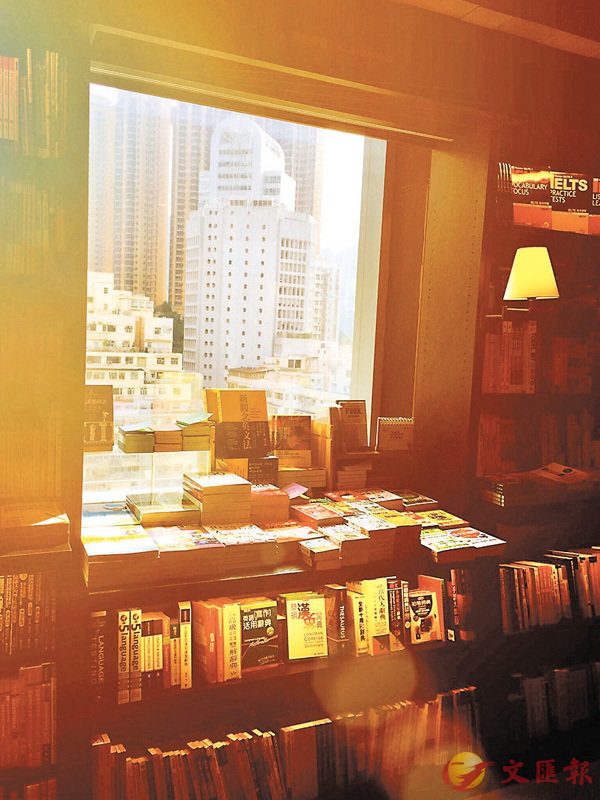

■銅鑼灣的誠品書店。 作者提供

■銅鑼灣的誠品書店。 作者提供趙鵬飛

看臉的時代,顏值高低與否,已經蔓延到了書店。各地新生的書店,店內設計大都文藝而精緻。溫熱的咖啡,精巧的綠植,暖色調的光線,還有各色文創手作,甚至衣帽首飾,應有盡有。置身其間,即便無心閱讀,奔波浮躁的心情也會隨着溫柔寧靜。六七年前,數字化閱讀橫衝直撞,接二連三倒閉的書店,讓人忍不住擔憂,城市最有文化的一道風景,很大可能要絕跡。

再看今日,舊的書店不僅未盡數倒下,經營模式新穎的書店,在各個城市不斷爆紅,「最美」書店、24小時不打烊、接力閱讀、與書同眠......領風潮之餘,漸有成為當地新文化地標之勢。由此看來,萬般皆下品惟有讀書高的文化傳統之下,只要肯花心思,書店的出路總歸不會斷絕。

我路過很多城市,也在好幾個城市或長或短地生活過。每個城市的書店於我而言都是一座局促的去處。比如在西安的鐘樓書店,我覺得壓抑。每一本書,每一個徘徊在書架前的人,都給我壓力。課本之外的延伸,如同一把枷鎖,你愈在意被拘束得就愈緊。我在南寧生活的時候,一度癡迷高陽,一個假期都不曾分心。一個多月的時間,站在三聯書店,從書架的一頭看到另外一頭。書本裡的驚心動魄,關照當下,都是一種驚醒。閱讀的愉悅像一日三餐,葷素隨意,咬在口裡的滋味,才最真切。

在深圳走進的書店更像是一種邂逅。漫步紅樹林的海邊,無意間撞到的一個好去處。一再駐足,流連忘返的片刻,恰如一本書正好打開了最精彩的章節,反覆咂摸,滋味濃郁。再後來,住在東莞一間書店的隔壁。每個傍晚都賴在書架前,海綿遇到水,乾柴遇到火。久違的知己,他鄉的故知。再後來,坐在廣州的唐寧書店,抑或是新開的方所書店。咖啡香濃,燈光搖曳。詩化的閱讀氛圍,更像是文青夢走進了理想的夢境。與書為伴,拍一組照片發在朋友圈裡,完成對自我形象的塑造,與純粹的閱讀本身,關係似乎並不牢靠。在台北逗留,幾個夜半都徘徊在忠孝東路四段的誠品書店。夜深人靜,翻書的聲音宛如春蠶食桑,沒有雜念,不趕時間,讀過的一行一行的詩,隨時都能脫口而出。

一座城市的氣質,跟城市裡所開設書店的關係不大。就好比一本書,落在不同的人眼裡,閱讀的體驗感也常常大相逕庭。不過,對待書本的態度,倒是跟修為學養頗有淵源。

有位已經過世的親戚,一生不識字,養了四個兒子,個個學識豐富。我小時候聽他說過幾句話,受用至今。他說,我做了一輩子的木匠,替嫁女聘婦的人家打製過桌椅床櫃,替送埋先人的人家打製過壽材靈牌,替學校打製過書架黑板,替供銷社打製過櫃面貨架。倒在我鋸下的樹木成百上千,倒在我鋸下的木料紋路各異。我滿手都是木頭磨出的老趼,滿心裡都是跟木頭有關的生老病死婚喪嫁娶。但凡我提筆能文,保不準也能寫一本人人愛看的書。

初聽時只覺得他的句子有趣,再琢磨時卻如雷轟頂。一餐飯錢就能買一本凝結了別人畢生心血的書,世上哪有比這更划算的買賣!

窗外的知了沒命地叫,也只有一個夏天的時間,它遺下一個蟬蛻。本草記載,蟬蛻宣散風熱、透疹利咽、退翳明目、祛風止痙。有很多朋友問我為什麼不出書,我把出書當成是我的蛻。蟬蛻入藥,與人事有益。我很擔心我的這層蛻,除了增加書架的負擔再無他用。就像沒有被愛過的人生一樣,悲涼的風拂面略過,沒有知覺沒有畫面,也沒有可以給予他人的意會言傳,一眨眼的工夫,一生也就草草而過。

每次在書店裡閒逛,看到各種裝幀各種標題各種類型的書,我的第一反應總是很突兀:紙張不能承載之輕,書架不能承受之重。我寫過的文字和正在寫的文字,隨着四散的報紙和沒有邊界的網絡,湮沒在現實或是虛擬世界的塵埃裡就好了。