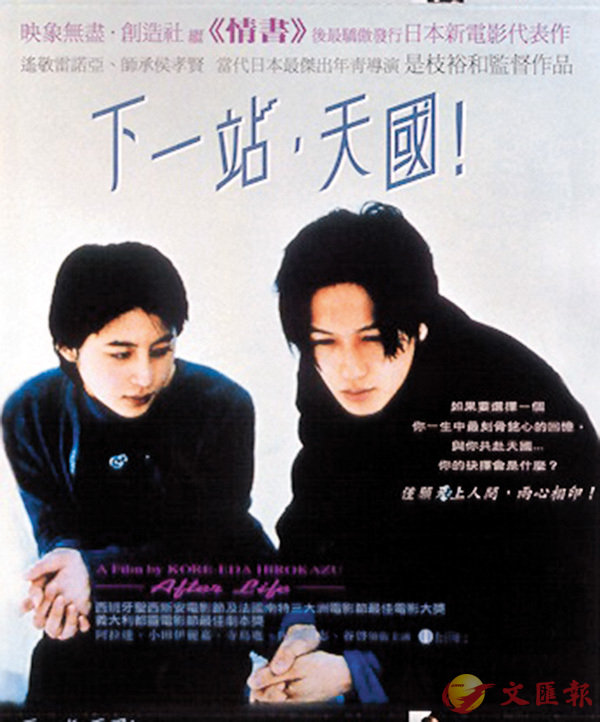

■電影《下一站,天國》從臨終探討生命意義。 作者提供

■電影《下一站,天國》從臨終探討生命意義。 作者提供余似心

死亡之所以令人害怕,除了不知何時到來,與親人永別,還有臨終時的肉身痛楚,孤獨上路,以及不知往生何處的恐懼。

最近九十八歲患癌的舅母危急入院,虛弱的她對我說了兩次「想死卻死不了!」令人心酸。她的子孫守在一旁,傷心得無言以對。我那當哲學教授的妹妹善解人意,撫着她的頭和她閒話家常,像對小孩子般逗她,舅母投入聊天,竟愈說愈精神,頭腦清晰,一時眼神炯炯,聲音愈來愈大,逐一問候各人安好,談到自己女兒病癒還滿心歡喜,她所說的話都是善意充滿愛心。

談到聖誕將近,她還一臉驚喜。這樣輕易過了半小時,直至探病時間結束我們才離開。原來之後舅母沒再說話輕鬆入睡了,三小時後心臟漸漸停頓,離開時一臉安詳。

一位佛學教授表示,對佛家來說,人臨終時的心態十分重要,足以影響其往生去向。逝世前一刻最好是心靈平靜、和樂,無任何牽掛,易往生極樂。

世侄女在美國曾當義工照顧臨終病人,她說一個人臨終,陪伴他們的若是至親好友,不一定是好事,因為他們和各親人之間或有着不同的複雜感情,可能有所不捨或遺憾、放不下的仇怨,未能忘懷的難堪等等,當他們在永別前眼見到這些親友,或會勾起負面情緒,以致帶着不安心情而終。反之,他們這時面對的是關係簡單的社工、義工、醫護人員,關係良好的親友,和他們談談一生的喜樂事,較 易 讓他 們 放鬆心情地 離 世。

所以有人提議在彌留親人床邊,宜壓抑哀傷和悲痛,切勿嚎啕痛哭,應好言安慰,讓他無憾無牽掛安心地走完人生路。我想起最喜歡的日本電影舊片《下一站,天國》,就描述有一人生中轉站,讓人升天前選取並留着一生最快樂的記憶,永遠懷着不枉此生的幸福。很有意思!