板塊移動引致地動山移 盤古大陸演變成七大洲

大家在看南半球地圖時,曾否有這個疑問:將南美洲和非洲放在一起看,為什麼它們的邊界看起來如此吻合?非洲西部凹下去的海岸線,正好對着南美洲東邊海岸線凸出的部分。地圖上的七大洲,是否跟我們玩拼圖遊戲?大家可能已聽過板塊移動,知道地球上的各片土地,其實不停地移動,因此地球以前表面的面貌,跟現在大不相同。

現在我們已有證據指出,大約兩三億年前的三疊紀時代(Triassic Period ),現在的七大洲曾經是「七合歸一」,組合成一片「超級大陸」。當沒有各片大洲的分隔,「五大洋」自然也不存在了!

滄海桑田 地貌巨變

我們常說的「滄海桑田」,形容地球造地歷史便貼切不過。事實上,陸地曾經是海底,海底又曾經是陸地,遠古動物三葉蟲及沉積岩,便能證明地球曾發生大型地殼變動。以三葉蟲為例,牠們雖是水中生物,然而考古學家卻在山上找到牠們的化石。

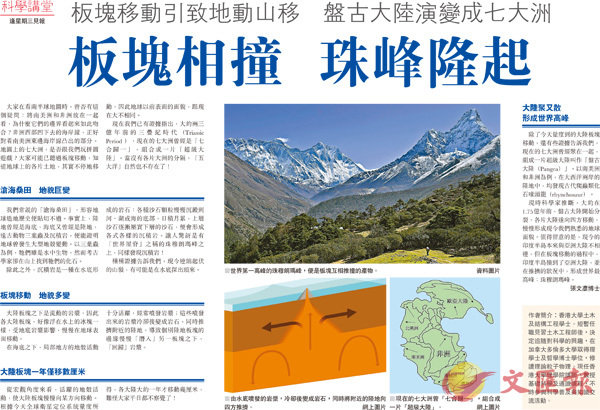

除此之外,沉積岩是一種在水底形成的岩石:各種沙石顆粒慢慢沉澱到河、湖或海的底部,日積月累,上層沙石逐漸壓實下層的沙石,便會形成各式各樣的沉積岩。讓人驚訝是有「世界屋脊」之稱的珠穆朗瑪峰之上,同樣發現沉積岩!

種種證據告訴我們,現今連綿起伏的山嶺,有可能是在水底探出頭來。

板塊移動 地貌多變

大陸板塊之下是流動的岩漿,因此各大陸板塊,好像浮在水上的冰塊一樣,受地底岩漿影響,慢慢在地球表面移動。

在海底之下,局部地方的地殼活動十分活躍,經常噴發岩漿;這些噴發出來的岩漿冷卻後變成岩石,同時推擠附近的陸地,導致個別陸地板塊的邊緣慢慢「潛入」另一板塊之下,「回歸」岩漿。

大陸板塊一年僅移數厘米

從宏觀角度來看,活躍的地殼活動,使大陸板塊慢慢向某方向移動。根據今天全球衛星定位系統量度所得,各大陸大約一年才移動幾厘米,難怪大家平日都不察覺了!

大陸聚又散 形成世界高峰

除了今天量度到的大陸板塊移動,還有些證據告訴我們,現在的七大洲曾經聚在一起,組成一片超級大陸叫作「盤古大陸(Pangea)」。以南美洲和非洲為例,在大西洋兩岸的陸地中,均發現古代爬蟲類化石喙頭龍(rhynchosaur)。

現時科學家推斷,大約在1.75億年前,盤古大陸開始分裂,各片大陸遂向四方移動,慢慢形成現今我們熟悉的地球面貌。值得留意的是,現今的印度半島本來與亞洲大陸不相連,但在板塊移動的過程中,印度半島撞到了亞洲大陸,並在推擠的狀況中,形成世界最高峰:珠穆朗瑪峰。■張文彥博士

作者簡介:香港大學土木及結構工程學士。短暫任職見習土木工程師後,決定追隨對科學的興趣,在加拿大多倫多大學取得理學士及哲學博士學位,修讀理論粒子物理。現任香港大學理學院講師,教授基礎科學及通識課程,不時參與科學普及與知識交流活動。

逢星期三見報