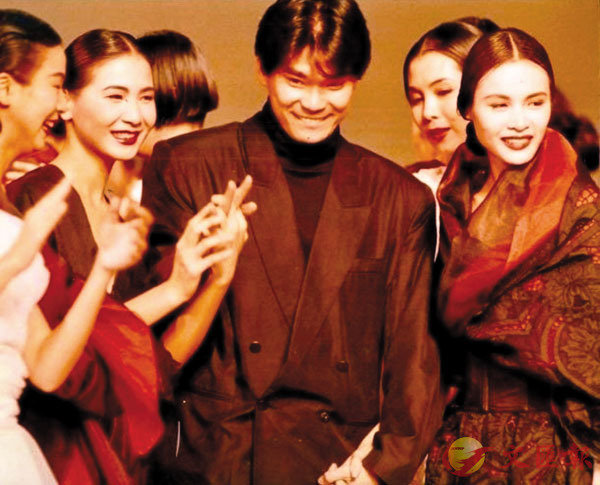

■1989年1月香港時裝周,山東抽紗之工農兵系列。 作者供圖

■1989年1月香港時裝周,山東抽紗之工農兵系列。 作者供圖鄧達智

思維屬於Old School,倫敦設計學院老師們告誡:必須服務其他品牌,尤其集團式機構學習起碼五年以上,集腋經驗才好獨當一面籌組工作室,推出自家品牌。

背負這種傳統信念,在BangBang上班未幾,此前透過《南華早報》求職版Classified獲接見的長江製衣集團卻來電家中要求第二次面試(Second Interview)......

最初推卻,感覺初出茅廬,上不了幾天工即辭職,傳開去名聲不好(老派人的道德觀念),但在BangBang兩星期後,感覺舊牌子新組合有點不成熟,跟家人商量後,認為即管到長江見見,才再考慮。

感謝陳先生陳太太的聘用,除了之前倫敦及歐洲的半工讀(倫敦仍然存在的Whistles時裝店 )與短期系列工作(意大利及瑞士),那是我人生首份全職工作,感謝長江製衣集團陳氏家族的包容,在職兩年半除了設計,根本便是一個製衣及品牌管理的全盤培訓,其間多次前往歐洲及東南亞出差見識等等,獲益良多。

相信主席陳瑞球先生(四叔)在本港製衣行業舉足輕重的地位,給予不少無形晉升機會;踏入上世紀八十年代初,香港貿易發展局(HKTDC)良心發現,開始扶植本地設計人才,除了應用他們的設計作品放到亞太區首個、亦是規模最大的時裝盛會「香港時裝周」中展示、推廣(過去多年從英國請來的「專家」策劃時裝周,起用幾乎全盤國外買來的設計及舶來模特兒),也在官方刊物《Apparel》重點推介被挑選的有質素設計師......入行半年,沒人比自己更清楚:沒有最青澀只有更青澀!

當TDC的設計師推廣計劃落在自己肩上,既驚且喜,不用自己撫心自問,在職時間及經驗都比我長的同事直截了當地向我發問:才剛過試用期,閣下何德何能代表我們登上這個門檻?

代表他們?

我只代表自己,與同事無關。

如果沒遇上如此直接責難的異議,暗地裡可能會將難能可貴的機會推卻,「遇強愈強」是我天生本能;既然如此,欣然接受TDC的邀請,也投入入行後首回挑戰;不求與任何名師或潮流相近,處身一眾同行名牌大哥大姐中間,不慌不忙就用二十多歲對設計與生活如何互動的概念交出功課。

事後獲知,玉成好事除了首份工作也是最後一份打工背後集團主席不用發聲的影響力;TDC當年時裝部門的兩位正副主管Hilary Alexander及Godfrey Malig一力承擔推薦,才在香港開展工作半年內,沒任何家族背景,也未曾參加及贏得本地任何設計比賽,卻幸運得到重要的提升機會。