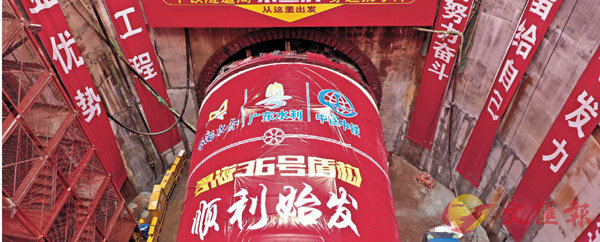

■ 珠三角水資源配置工程首台跨海盾構機成功始發。 受訪者供圖

■ 珠三角水資源配置工程首台跨海盾構機成功始發。 受訪者供圖香港文匯報訊(記者 方俊明 廣州報道)珠三角水資源配置工程建設獲新突破。香港文匯報記者昨日從該工程業主單位粵海控股集團獲悉,該工程首台跨海盾構機日前成功始發,標誌着這項國家重大水利工程、大灣區標誌性項目正式邁入「穿洋過江」施工新階段。

擬2024年建成通水

據悉,該項「西水東調」工程將從西江水系向珠三角東部地區引水,擬2024年建成,將有效改變目前東莞、深圳、香港從東江取水的單一供水格局,為香港等地提供應急備用水源。

據了解,此次盾構施工項目位於珠三角水資源配置工程B3標段,該標段橫跨廣州、東莞兩市,線路總長11.36公里,幹線設計輸水流量為每秒60立方米,將從獅子洋深層海底實現「穿越」。承建該標段盾構施工任務的中鐵隧道局集團有關負責人稱,該工程是目前世界上輸水壓力最大、盾構隧洞最長的調水工程,也是該集團在完成廣深港高鐵、佛莞城軌隧道之後第三次穿越獅子洋畔,迎接這項高難度的世界級挑戰。

總長104米、重達1,219噸、直徑8.6米的「粵海36號」盾構機日前在廣州南沙獅子洋畔成功始發,將穿越5條斷裂破碎帶,盾構隧洞最深近60米,意味着隧洞離海平面距離近60米。該線路地下圍岩富含地下水,環境極其複雜,地質及施工風險在內地水利行業罕見,被稱為這項超級水利工程的「咽喉」部位。待未來打通該關鍵節點後,粵港澳大灣區將建成首條跨海輸水盾構隧洞,這也為工程全線貫通奠定堅實基礎。

惠及灣區逾五千萬人

據透露,珠三角水資源配置工程總投資約354億元(人民幣,下同),全線共計48台盾構機;今年將力爭實現28台盾構機始發、完成50億元投資。預計工程建成後,西江和東江可以實現水源互補、豐枯調劑,惠及粵港澳大灣區5,000多萬人口,可以有效解決廣州、深圳、東莞生活生產缺水以及東江流域生態用水被擠佔等問題,並為香港特區、廣州番禺、佛山順德等地提供應急備用水源。