關心編程教育的老師及家長,必定不會錯過早前的「一小時玩程式」(Hour of Code)活動。此編程活動在世界各地舉行,已吸引180多個國家、接近5億人參與。或許有人會問,一個小時的編程活動能夠學得多少?

一個小時的編程後,我們又可以做什麼呢?其實設計這個編程課程旨在讓大眾明白到程式編寫原來是一門有趣且具創意的學問,不同年紀、不同性別、不同學習背景的人皆可以有所得。

Steve Jobs也推薦 學運算思維

傳統教育強調的兩文三語,被視為每個人應該具備的基本能力,但到了21世紀的香港,資訊科技的急速發展,懂得編程語言,實有助我們有效溝通和協作,並促進創意及解難。

蘋果公司的Steve Jobs曾說過:「人人都應該學習電腦語言,因為它將教會你如何思考。」其背後蘊含着兒童愈早接觸編程愈好的意思。如果在小學已經推行編程教育,更容易發展他們的「運算思維」(computational thinking)能力,讓他們裝備好自己去適應未來的科技社會,在未來具備更強的競爭力。

亦有人明確指出,學習編程語言時不應只停留在符號結構的表層,而應掌握編程過程的思維模式,即培養兒童的「運算思維」能力。

英5歲起教 芬蘭小學必修

當大家正關注教育局於11月發佈的編程教育小學課程補充文件時,部分北歐國家早已視編程教育為學校課程的一部分,英國更是由5歲就要學習編程。被香港教育界經常借鏡的芬蘭,編寫程式早已列為小學的必修科,而且他們的編程課,亦不只局限於使用電腦或平板電腦來上課的。

到底芬蘭兒童如何在不使用電腦的情況下亦能夠學習編程呢?

因為學習編程語言,其中一個任務為拓展兒童的思維。以 Google 對運算思維的定義為例,運算思維包括了4個核心元素:問題分解(problem decomposition)、模式辨識(pattern recognition)、抽象(abstraction)、演算法設計(algorithm design)。現借用一個經典的數學遊戲,來說明如何不使用電腦來學習其中一個運算思維-演算法。

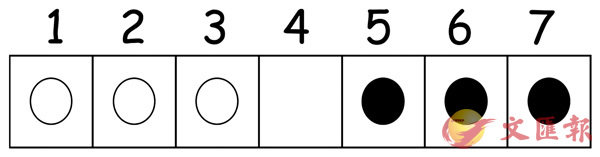

這個遊戲是在一個由1至7的方格所組成的板子上進行。3隻白棋子分別被放在1、2、3的方格內,3隻黑棋子則是被放在5、6、7的方格內。每隻棋子可以滑動至相鄰的方格內,或是跳過相鄰的棋子至下一個方格內,遊戲的任務是交換黑棋和白棋的位置。

要完成這個任務,就必須使用演算法來完成,例如「第一步為移動5號格的黑子到4號格,第二步為跳動3號格的白子到5號格??」如此類推。

大家可以嘗試完成這個任務,並記錄用了多少個步驟來完成,亦可估計最少要用多少步驟來完成這個任務。 ■張錦華博士 香港常識科教育學會理事、Google Certified Educator、Apple Teacher (Swift Playgrounds)

(答案:15步)

隔星期三見報