婚宴場合,我們愛用「鸞鳳和鳴」來恭喜一對新人,看來在求愛、養育下一代這方面,鳥兒成了我們喜歡參考的對象。誠然,鳥類的行為及背後的因由,一直是科學家們的研究範圍。今天就和大家分享一些新的成果。

擇偶決定受父母形象影響

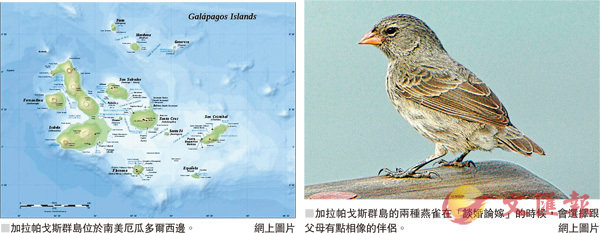

不知各位有否聽過,我們擇偶的決定,某程度上受到父母形象的影響?普林斯頓大學的演化生物學家格蘭特夫婦(Peter R. Grant and B. Rosemary Grant)最近就發表了一項研究,指出在加拉帕戈斯群島(Galápagos Islands)生活的燕雀(finch)的身上,觀察到了這樣的擇偶現象(還記得這些小鳥嗎?當年達爾文就是在這研究了牠們的身體特徵和居住環境,然後提出了聞名世界的進化論)。

格蘭特夫婦集中留意其中兩種活在同一個島嶼上的燕雀,再分析了22年有關牠們體形、嘴部大小、嘴部形狀的數據。在其中一種燕雀(Geospiza forti)身上,格蘭特夫婦發現牠們挑選的配偶的體形,跟牠們自己父親的十分相似,不過卻跟母親的體形只有微小的關係。至於另一種燕雀(Geospiza scandens),雌鳥所選擇的配偶的嘴巴長短,跟雌鳥自己父親的嘴巴長短,有着十分強烈的關係。看來這兩種燕雀在「談婚論嫁」的時候,都會選擇跟父母有點相像的伴侶呢。

物以類聚易成新種

這種行為生物學家統稱為選型交配(assortative mating),也就是說,有些動物在求偶時會挑選跟自己或家人類似的配偶。這種行為對物種進化及新動物種類的形成扮演十分重要的角色:假如族群中某些個體傾向與自己相類的繁衍後代,慢慢地,這些相類的個體就會相聚起來,形成自己的「社區」,然後就可能再慢慢地變成新的物種,不再跟本來的族群繁衍後代了。

格蘭特夫婦的研究,報告了選型交配的一個例子。不過背後的運作機制,我們還不是很清楚。性印痕學習(sexual imprinting)是其中的一個可能性:鳥類在幼年認識了父母的特徵,再將這些特徵用於其後的求偶之中;因此是一個學習的過程。

另一個可能性就是基因遺傳:這些物種的基因一早就強制了牠們未來是如何選擇伴侶的,是一種先天的狀況。

要找出哪一個是比較可能的答案,一些生物學家提議了「交叉撫養」的方法:將動物嬰兒交換,由其他沒有血緣關係的動物養育。到了牠們成長以後,再觀察牠們所挑選的配偶,究竟是類似牠們的「生父母」或者是「養父母」?

2017年哈佛大學的E.K. Delaney及H.E. Hoekstra發表了他們利用老鼠進行的交叉撫養實驗。

他們發現性印痕學習對不同種類老鼠的影響有強有弱:受性印痕學習影響較少的老鼠中,更只有雄性受到影響。

動物選擇伴侶的運作機制,看來一點兒都不簡單,需要詳細的研究呢。

小結

雖說人類是萬物之靈,不過在動物的身上,我們好像不時看見人類行為的影子呢。

■張文彥博士 香港大學理學院講師

短暫任職見習土木工程師後,決定追隨對科學的興趣,在加拿大多倫多大學取得理學士及哲學博士學位,修讀理論粒子物理。現任香港大學理學院講師,教授基礎科學及通識課程,不時參與科學普及與知識交流活動。

逢星期三見報