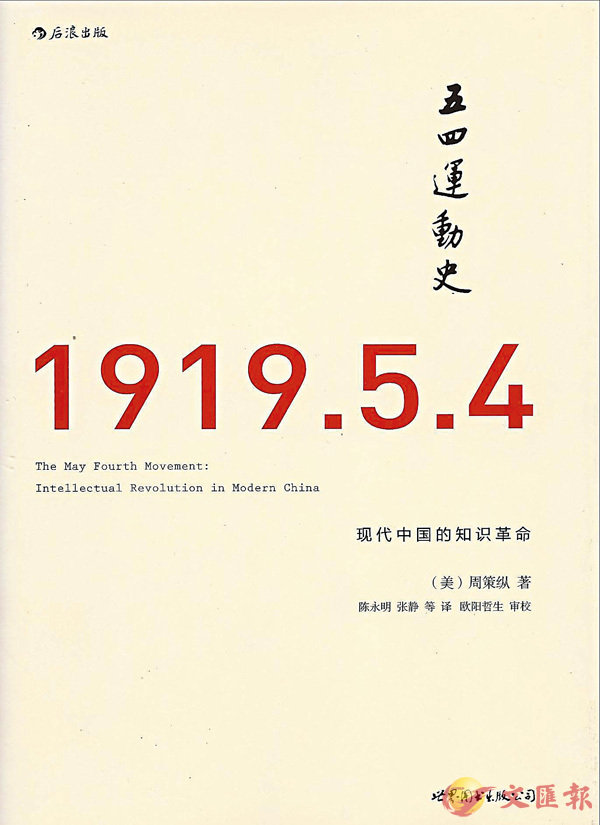

■ 研究五四,這是重要參考書。作者提供

■ 研究五四,這是重要參考書。作者提供黃仲鳴

今年是五四運動一百周年。胡適未逝世前已慨嘆:「這年頭是五四運動最不時髦的年頭。全國的人都不注意這個日子了。」

我這專欄,好像沒有寫過五四,這不是時髦不時髦的問題,而是社會的冷漠;冷漠如傳染病,過去的已過去,還說來幹什麼!

一九五二年的一天,美國密西根大學一位名教授,正與一位中國留學生討論該生的博士論文選題。忽然,教授提高嗓門:「什麼!你說你要寫五四運動,不行!博士論文怎麼可以寫學生運動?......什麼?說這是中國的文化運動、文藝復興、思想革命?簡直胡鬧!你若是堅持寫這個題目,我們就取消你的獎學金!」這位中國留學生姓周,名策縱,聞言憤然離去。

他不理反對,不理後果,終於寫成一部巨著:The May Fourth Movement:Intellectual Revolution in Modern China。其後將論文擴寫成五十五萬字,於一九六〇年由哈佛大學出版,頓震驚中外。在一九六〇年代,我學習正旺,也儲了零用錢,買下這部書,既懂非懂、囫圇吞棗將它啃掉。正如書評有言:「一本材料詳實、內容豐富的卓越著作,任何一位研究現代中國的讀者不可缺少的指導性參考書。這書把歷史細節和廣闊的社會政治背景巧妙地交織起來,造成一種完美的有解釋性的關於中國的研究,實在是前所未有。」

首部中譯本應該是明報出版的七章本,台灣的桂冠圖書公司也出了台版,至於年份,手上無書也查無實證,應該是一九八〇年代吧。全譯本則是周子平等五人合譯的,一九九六年南京江蘇人民出版社出版。現時我案頭的這部《五四運動史:現代中國的知識革命》(北京:世界圖書出版公司,2014年),是由北京大學教授歐陽哲生率領一批青年學者完成。前七章仍沿舊譯;周策縱說是他在威斯康星大學幾位研究生分別譯出,先在《明報月刊》分期刊登,再而成書(上冊)。他這幾位研究生,包括丁愛真、王潤華、洪銘水、陳永明、陳博文、鍾玲,在後來都學有所成,威名赫赫。第八章以後的文字則由歐陽哲生統領譯成,但在〈譯後記〉中,歐陽哲生指出第九章第一至四節的譯者為鍾玲;此鍾玲是否「老」鍾玲,抑或是內地的「嫩」鍾玲?待查。

在英文本出版前,周策縱不斷作出修改和校訂。他在新譯本的自序中說:

「我在哈佛大學的同事和好友楊聯陞教授見我不斷修改,催我趕快出版。他說:『我們現在著書,只求50年內還能站得住,就了不起了。我看你這書應該可以達到這個標準。還擔心什麼呢?』我說:『我固然不敢存這種奢望。不過像五四運動這件重要而可引起爭論的歷史事件,......我現在必須弄清事實,不能只做一時應景的搖旗吶喊。』」

的確,在這書出版後,學界固然是轟動,周策縱更是一舉成名天下知。他述史家傳統:「中國史家有兩個優良傳統:一個是臨文不諱,秉筆直書;另一個是不求得寵於當時,卻待了解於後世。這後一點,也是西洋古代史家的志願。我素來尊重這些作風,現在寫『五四』歷史,對這些目標,雖不能至,心嚮往之。」

五四運動眨眼已百年,周策縱這書,仍是經典。