�� 10��20��U�ȡA���䤤�p���|��Dz߲ߪ����ܺ믫�y�ͷ|�A�ܽЭ���U�ɥN���H�h�y�ͥ�y�C�s�ت�

�� 10��20��U�ȡA���䤤�p���|��Dz߲ߪ����ܺ믫�y�ͷ|�A�ܽЭ���U�ɥN���H�h�y�ͥ�y�C�s�ت��P�U�ɤ��ɾDz߲ߥD�u���ܤ߱o �d�f�紣�X������v���J�T�n�Z

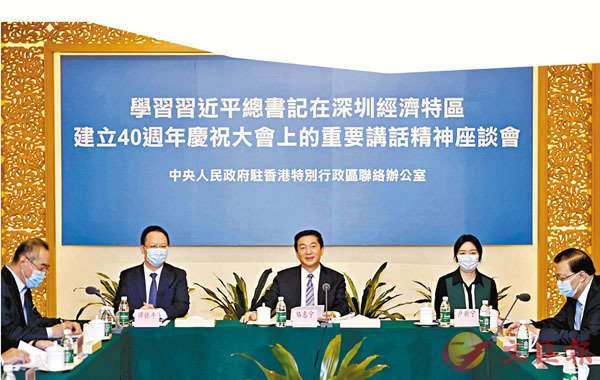

��a�D�u�ߪ�10��14��b�`�`�g�ٯS�ϫإ�40�P�~�y���j�|�W�o�����n���ܡA�b������|����o�j�P�j�T�C�s��ӡA����U���|��h���y�ͷ|�A�`�J�Dz߲ߥD�u���n���ܺ믫�A��¶����ĤJ��a�o�i�j���B�n���ѻP�f��D�j�W�ϫس]�B�W�j�C�֦~���a���V�ߤO�B�[�֫س]��ڳЬ줤�ߵ��D�D�Z�ͤ߱o��|�C�U�ɥN���H�h�@�P�{���A�������R���o���ۨ��W�S�u�աA�ⴤ���j���v���J�A�A�Э�����סC �������׳��O�� �G�v��

10��20��U�ȡA���p���|��Dz߲ߪ��`�ѰO�b�`�`�g�ٯS�ϫإ�40�P�~�y���j�|�W�����n���ܺ믫�y�ͷ|�A�ܽЭ���U�ɥN���H�h�y�ͥ�y�Bť���N���C���p��D���d�f��D�������ܡA�ƥD���c�s��B���K���X�u�|ij�C �d�f��b�|�W���ܡA�ߪ��`�ѰO����u���������ǽT�e���y�@����z��w�A�P�i���a�P����B�D���ĦX�o�i�B�ۤ��P�i�v�����ܡA�ﭻ��U�@�B�o�i�㦳���n���ɷN�q�C���i�f��D�j�W�ϫس]�A�״I�u�@����v�Ʒ~�o�i�s���A���ȬO�`�`�g�ٯS�ϵ����a���������J�A�]�O���䤣�i���������j���v���J�C

���p�������J�A�d�f����X�A�@�O�ݭn���w�@�ӻ{�ѡC�ĤJ��a�o�i�j���A���O�n������u���a�ơv�u��t�ơv�A�ӬO�n�����ǽT�e���u�@����v��w�A�������n�a�O���S��B��n�a�o������u�աA�b����¦�W�P���a��{�u�դ��ɡB�ۤ��P�i�C�G�O�ݭn�����H���z�C��a�H�M���q���v�覡�A�ᤩ�`�`��h�ۥD�v�A�t���q�D�`���A�Ʊ�{�u��s�p��Φn�o�ǬF���A�n�����X��ij�A���ʸg�ٹB��W�h�α��M����ﱵ�C�T�O�ݭn�n����ʡA�a�Y�ѻP�j�W�ϫس]�A�b�}�i�����`��X�@�B�ѻP��a�u���`���v�L�{���A�}�ݵo�i�s�Ŷ��B�@�X�ۤv�s�^�m�C�����i���ɤ��A�ӡA���䤣��B�]�����_�A�������u���v�ʾ��J�v�A�����u���v�ʿ�ѡv�C

�Ӧۭ���F�ɡB�u�ӡB�M�~�ɵ�12�W�N���H�h�X�u����y�ͷ|�C����U�ɥN���H�h���X���䱡�p�A���ɾDz߲ߪ��n���ܪ��߱o��|�A�ôN���丨�����ܺ믫�ب��m���C�L�̻{���A�`��z�ѲߥD�u�`�`���ܪ��믫�A�O����A�˭�������A����ݭn�Q��]�k�ⴤ�u�@����v�u�աA�P�`�`�j�j�p��A�ĤJ��a�o�i�j���A�b��a���j�o�i�Բ���������n����A�S�ϬF����n�n���ѨM�n���a���`�h�����D�A�j�x���ܺުv����A�]�ߪ����W���A�öi�@�B���n�C�~�u�@�A�W�j�~���@�N�ﯪ�ꪺ�V�ߤO�C

����H�j�`�e ��ģ�v�G����u�p�F���j�����v�ުv���

�ߥD�u�����n�����I�X�F�`�`���\���֤ߡC�`�`�S�ϫإ�40�~�Ӥ��_�b��פW�B�z���W�зs�A�O�ﭻ�䪺���n�ҥܡC

���Ѫ�����b�F�v�M�g�٤W�����{�s������A�S�ϬF������n�ѨM�T�����`�h���٬ް��D�A�]�n������w�k�ɥN���@�t�C�F�v�D�ԡC�]���S�ϬF�������n���ܡu�p�F���j�����v���ުv����A���X����{�ɪ���ڱ��p�A�o�i�X�@�M�A�X���䪺�ުv����A�~���X����C���䳴�J����D�q�Ωx���D�q�x���A�O���|�o�i�����A�S�ϬF�������[�j�ުv��q�A���ŦU��O�q�A�H�����Q�q���X�o�I�A�i�{�X�s���ުv����C

����n�����u�@����v�A�Q�θf��D�j�W�ϥ��x�����䥫���B�C�~�гy�o�i���|�A�W�j�V�ߤO�A����a�o�i�@�X�^�m�C

�k�e���|�ƥD�� �Ӵf�]�R�`�`�o�i�g��ȱo��Dz�

�ߥD�u�����n���ܬO��`�`�o�i�g�窺�`���M���g�A��O�ﭻ��ĵ���M���I�C�`�`���o�i�g��A�D�`�ȱo����DzߡA�D�n���T�I�G�Ĥ@�O���M�ߩM�N�Ӫﱵ�D�ԡB�İ_���l�A�����B����B�����ѤU���F�ĤG�O���j�Ӧ��O������O�A�N�諸�B�n���F���e���쩳�A�E�J�g�ٵo�i�A�ѨM���Ͱ��D�F�ĤT�O�֩ꯪ��N�O�֩���y�g�ٵo�i�����ӡC

�ߥD�u������ߵP�����A���䥲����K�t�X�`�`�����X�j�}��s�槽�A���i�f��D�j�W�ϫس]�F����n�n���@���`�J���i�j�W�ϫس]�A�N�ۨ��o�i�P����e�~�R�B��K�۳s�C

����F��`�e ��^�~�R��n��n�o���u�ɵu�O�v����

�ߥD�u�o�������ܷN�q�`���A�q�`�`�S�Ϧ��\�o�i���g��i�ܤF��a���Ӫ���H�M��O�A��Ĺ��X���䥼�ӵo�i���ŹϩM��V�C

�����A�ڦ��T�I�Ⲥ�G�Ĥ@�O���w�����a�e�����u�@����v�C�ĤG�O�f��D�j�W���X�j�}�s�槽�C����ର�j�W�ϵo�i���ѻP�@�ɱ��y���A�ȡA�]�A���ġB�M�~�A�Ȥη|�p���A�]���ݭn�ⴤ���|�A�ɧ֮i�}�w���C�ĤT�O��a���~�u���`���v���s�ɥN�j�F�貤�C����n��n�o���u�ɵu�O�v������A��U��a��{����q�o�i�A�X�j���ݡA�ñ��y��ڥ����C

����F��`�e�B���䤤���`�ӷ|�|�� ���a�`�R�䶷�ѨM�h�I�a�����D

�ǽT��Ū�ߥD�u�`�`���ܨå[�H����A�O����A�X�o������C�ߥD�u�`�����u�Q���g��v�A���X���u���j�n�D�v�A�`��a�����`�`���L�h�M�N�ӡA���P����K���i���C�f��D�j�W�ϫس]���G����u���`���v�s�槽�����ѡA�`���a�p�G���u�դ��ɡA�h�b��a�o�i�Բ��������䭫�n���N�q�C

�۹��`�`����s�벧�A����@�Dz`�h���٬ޤ[�[����}�D�A�w�����e�i�����j���O�A���������c�aí�w�����w�C���䥲����W�ɥN�A?��ѨM���y���Y�m���h�I�a�����D�A�����~�����B�~���@�N�V�W�y���������D�C����u���n������o�Dz`�h���٬ީM���D�A�~�୫�s�X�o�C

����F��`�e �d�}�n�R����|�n���ɤ��ګݦM���P

����n�b��a�s�ɥN�ﭲ�}�A������J���զӤW�A�o������@����ڪ��Ĥ��ߪ��u�աA�ò`���Ҧb�s�ζդU�p��b�f��D�j�W�Ϥ����ۤv����m�A�b�u�դ��ɪ��P�ɡA��{�ۧڦP�B�o�i�A�ĤJ��a�C

������|�n���ɤ��ګݪ��M���P�A�����a�o�i���J�A�i���ܭ��@�����A���{�N���|�o�i�B���ມ�����ͩһݪ��¨���®خءA�Φ������|�I�~�ܭ��B����ܭ��B�����ܭ����^��A���_���ɯS�O��F�Ϫ��v�z�����M��O�A���}�U�اQ�q�b�_�A�H���F�����ʷs�����~�o�i�C

����F��`�e �L�ة��R�Ҳ`�ƲӤƨ�a�C�~��y�p��

���䥿���{�Y���g�٧x���A�ݭn����s�@���ﭲ�}���J�A�n���ѻP���`���M�f��D�j�W�ϫس]�C�����A�S�ϬF���ݭn�]�ߦ����Բ���ɤu�@����A��s�i�t�X��a���`���Բ������~�A��q��������F�����I�C�f��D�T�a���H�إߦ@�P�������ؼСA�b�W�Ϥ����̶}�g�T�F���A�j�O�ݮi�f���B�A�ȡB����M��T�����y�q�C

�ߥD�u�S�O�n�D���n����C�֦~���u�@�C�ګ�ij�A�@�O�`�ƩM�Ӥƭ���P���a�C�~����y�p���A���ѧ�h���l�ޤO����߾��|�C�G�O������C�~���Ѥ@���s�����з~�t��M�䴩�A��ij�f��D�T�a�F���@�P�ѻP�]�ߴ�D�C�~�зs�з~��ƥ��x���u�@�A���ѻP�j�W�ϳзs�з~������C�~���Ѥ���C

����F��H�f�귽���ҩe���|�ƥD���B��ϬٯŬF��e���p�˷|�|�� �I�a�h�R��`���w�������c���f�����q

�Q�θf��D�j�W�ϵo�i�����j���J�A���X�o�A�O������e�����n���ȡA�]�O����ѨM�`�h���٬ު����o�����C

�ګ�ij�A�K�a�F����������աC�p�̱��U�A�ܦh�b���a�~������H�L�k�^��ݯf�A��s���e�N�ť����\�b�f��D�j�W�Ϥ��a9���}�~�����w�������c�ϥΤw�b��D�W�����ī~�C����P�`�`�����w�������c�]���ӹ�{�f�����q�A�i�H���ѭ��䪺������|�}�l�զ�C

���~�A���䪺��ϬٯŬF��e���p�˷|�i�H���C�֦~�줺�a�гy��h��y���|�C

��ϥ���H�j�N���B�e���z������ưȭ��u�p���x �x�����R��n�u���_�зs�B�H�H�����v

�ߥD�u�`���F10���`�`�S�Ϫ����\�g��A�䤤�u�o�i�v�B�u�H���v�B�u�зs�v���O���n������r�A�G�`�`�����\�A�ﭻ�䥼�ӵo�i���ҥܬO�A�n�u���_�зs�B�H�H�����v�A�z�L�u��зs�v�M�u��׳зs�v�A�~�������u�зs�X�ʡA�ﭲ��v�C

����@������̰�ڤƪ��j���|�A�]�n���j�W�Ϫ������ơB�k�v�ơB��ڤư^�m�O�q�C����n�u�A�X�o�v�A�n�H�H�����A�гy�@�ӧ��B�M�ӡB���֪����|���ҡA���Ҧ�������H��������ɨ�o�i�����Q�A����ӭ��䦨���@�өR�B�@�P��C

����F��e���B������ĵo�i��|�D�u �Q���w�R�_�W��y���C��ե��פ��e

���䥲���P�ɭѶi�A�ⴤ�u���`���v���J�A�����������W���A���ܲ{�ɩw��A�t�X��a�g���૬�A�n���ĤJ��a�o�i�j���A�H������j���o�i�Ŷ��A��o��j�����Q�C

�S�ϬF���n��줺�a��y�@������ǮձШ|�����פ��e�A�@�Ǧ~���H���g���P���߷P�A�H�ι鷺�a�����H���A�ܤj�{�פW���ۯʥF���a���F�ѡA�p�Y�F�Ѥ��a���D�u���C��P�����A������������|�P�u���F�ѡA�����N���i�קK�A��n�[�j��a�H�~��y�X�@�C

����F��e���B�u����s�ɥN�o�i���w�v�D�u �O����R�u���`���v�ʥͷs�ʯ�

�Dz߲ߥD�u���n���ܺ믫�A���U��ڭ̥H��e�����{�Ѳ`��X�@�����j�N�q�A�ݼe����ⴤ����o�i�s���J�A���E�@�ѮѼg�`��X�@�s�g���C

�ڪ��Dz���|���T�Ө��סA�Ĥ@�A�q���v���ݡA�`��X�@��{���Q��Ĺ�F�ĤG�A�q�j�W�ϫس]���ݡA�u�������v�y�N�s���J�F�ĤT�A�q�}��s�ζժ����ݡA�u���`���v�ʥͷs�ʯ�C��`��a���A��������O���ꤺ������`���@�X��j�^�m�C

���깴�p�ƥD�u�B����M���Τ@�P�i�|�����`�|�z�ƪ� �c��ݡR�ү]�T���ءu��C�з~��v

�ߪD�u�o�������n���ܤ��A����Ӥ��e�S�O�ȱo���䭫���G�@�O�n���ʸf��D�T�a�g�ٹB�檺�W�h�α��B����ﱵ�F�G�O�n���n����C�֦~�u�@�C

�f��D�ݭn���ӲߥD�u�n�D�A�[�j�W�h����зs�C�ګ�ij�A���I�ѨM�|�譱�����D�A�]�A�H���y�ʡB�f���y�ʡB����y�q�M��T�y�ʡC�A�Ͱ��n����C�֦~�u�@�����D�A�ګ�ij�A�b�]�T�������إߡu����C�~�з~��v�A���y�C�~�з~�зs�F���X�ڱ`�ʩM�ɯŪ����u�j�W�ϫC�~��߭p���v�A������C�~����o���h���Dz���Ҿ��|�C

������p���e�B�������D�u ��Wã�R��Φn���ΤO�q �ߴӴ�C�k��

�ߥD�u�����n���ܮ��ĤH�ߡC�������ӥR���o���n�����H�~�w�A�B�Φn�f��D���j�X�@���x�A�P�`�`�u�դ��ɡA�ôM�D���Ӫ��o�i��V�C

�k�ʭ�X�í�������[�W���~�u���`���v���o�i�槽�A���k�O�q�i�H�@��X�^�m�εo���u�n�դO�v�A�S�O�b�ܦh�A�X�Φ��Q��ꤺ�~�`���O���αM�~�W�C�ҥH���k�ɦb�ĤJ�Υ[�j�ѻP�W�ϫس]���P�ɡA���ӥ[�j�U�ӪO�����pô�A�~��B�Φn�p�������몺���ΤO�q�A�ߴӭ���~���k�ʡA���o�̴��ѥ��x�A���y��h���J�C