��j�Ϥ� ��j�Ϥ�

���m�e���������ϽìP�����ӡn�D���H���ն��C�O�̧��� ��

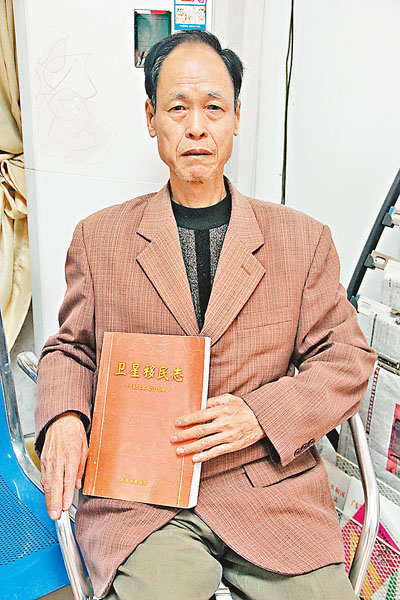

�B�礯�εe�^�ЬG�m�A�P�b�e���A�٦��@�s�����~�֪�80���ѤH�Τ�r�b�O�����v�C

���e�������Ϸs����D���ìP���ϩ~���Ӥ@�s�u�w�ϲ����v�A�L�̪��a��P�˦b�s�צ����w�W�����ڳQ�T�S�C�b��������A���Ϥ�����1,130�H�A�p���q�Ĥ@�N������G�N�B�T�N�����A�H�f�w�W�[��3,000�h�C

���W����Ʊo�H�ǩ�

�q2012�~�}�l�A���Ϥ���20�h��ѤH�}�l�X�O�s�g�m�e���������ϽìP�����ӡn�A�Τ�r�O�����~�������g���C�O�̬ݨ�A�w�������m�����ӡn�A�Ϊ������d��ȬO�^�s���M�j������a�A����200�h���A�@35�U�r�A���e�]�A�����e�����~���ͬ����p�B��Ƥ������C

�D���H���ն��i�D�O�̡A�b�������e�A����80%�������q�ưӶT���ʡA�ͬ�����D�`�u�V�A��������A�ܦh�������O3�N10�X�f�H�Q�����~��8��12���誺�d�j�Ф��C1965�~�A�d�j�Ц]�x���ӺR���A���a�F�����~�����طs�~�A���Ӥ@�H10���誺�зǨѩСC�u�p���X�Q�~�L�h�A�H�f�W�[�N��@���A���Фl�٬O����j�C�]�������A�ܦh�����g�a�S�F�B�Ͳ��u��S�F�A�ͬ���q�@���d�V�A�M�h�ܤ��C�ӧn���O�A�ڭ̤@�ǿW������Ʀ]���ӥX�{�_�h�C�g�ۥ��ѡA�N�O�n����H����v���@�ӥ����t�Ϊ��{�ѡA����Ʊo�H�ǩӡC�v

�u�u�n��O���ۤv���ڡv

�u�G�N�B�T�N�����v�O�ѤH�̹��N���٩I�C�L�̻��A�ۤv����N�]���蠟�e�B��a�m�S���{���A�L�p����Ʈt���]�]���Q�P�ơC�����A�b�m�����ӡn���A�L�̯S�N����ɪ��m����D�B���E�B�ؿv���@�F�Ժɪ��y�z�A�����N�O����H�O�o�o�Ǥ�Ʈt���C

���~�A�]�����ֲ����w�O�G���h�E�A�ѤH�̤��o����s�{�B�f�{�B�����B�`�`���a�j����ơA�e�e����O�F�N��20�U���H�����C�ѻP���g��83���ѤH��ճӻ��A�a���u�n���ˤH�A�����Ӧ��u�ڡv�C�u���ܦh�~���H���Ϲ�ڭ̰��o�Ӥu�@�Aı�o�S���N�q�C����ڭ̨ӻ��A�u�n��O���ۤv���ڡA���o�dz��O�ȱo���C�v

|