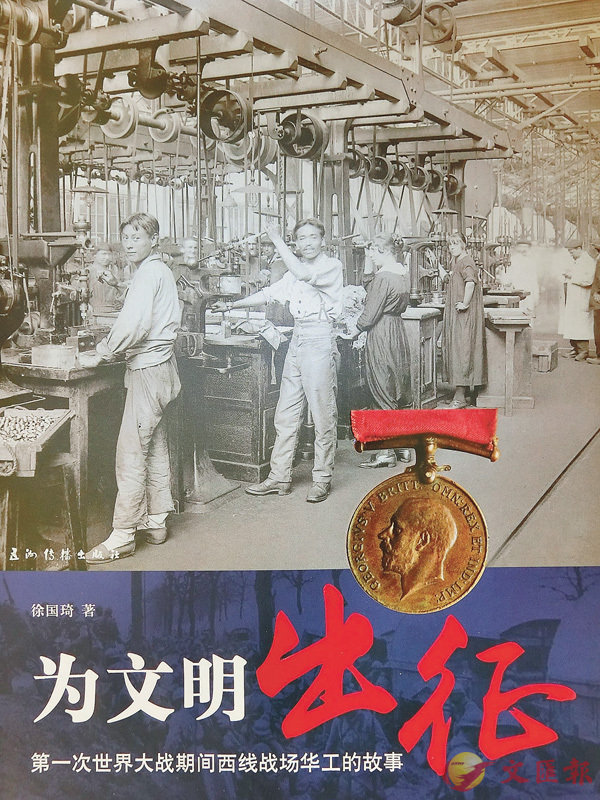

■《為文明出征》封面

■《為文明出征》封面今年是第一次世界大戰結束百年。在香港大學歷史系教授徐國琦看來,在百年前的戰爭中,中國的工人前往歐洲戰爭從事勞工服務,為協約國取得戰爭的勝利、為拯救西方文明、為再造中國文明以及讓中國走向世界作出了巨大的貢獻。所以,今天的華人世界不應該忘記華工以及他們背後的那一段艱辛而滄桑的歷史。■文、攝:香港文匯報記者 徐全

徐國琦始終認為,從過往認真研究華工赴歐洲戰爭工作到寫下專著《為文明出征》,都是為了讓今人能夠更加明白華工在滄桑變幻歷史中的獨特角色和位置。他說,這是一個歷史學者的責任。

拯救西方文明 再造東方文明

問:以往歷史觀認為一戰是列強分贓的帝國主義戰爭,我們該如何理解一戰中國華工在歐洲的工作--《為文明出征》中的「文明」一詞?

答:一戰華工是中國全面走向世界的非常重要步驟。一戰爆發代表西方文明遇到強烈挑戰。當時,既存的國際秩序正在崩潰,新的秩序尚未建立。例如,德國試圖「分享陽光下的一片地盤」,對英法俄等國得天下之先非常憤怒。開戰之後,範圍上不僅是一場世界大戰,就西方自身而言也是一場極其殘忍、極其不人道的內戰,如細菌戰等形式的出現均在一戰時期,可以說是不擇手段,超過了人類文明所能容忍的極限,結果是西方內部兩敗俱傷。同時,戰爭令西方失去了道德上對其他文明的優越感。所以一戰結束之後,西方開始有靈魂的反省。一戰後不少人認為西方不再代表世界優秀文明。印度詩人泰戈爾就持有這樣的觀點。原本傾向崇拜西方文明的梁啟超、蔣百里等一批中國名流在戰後到歐洲遊歷,發現西方文明不少致命傷,認為東西方文明都有問題,呼籲東西方文明對話和互補。顯然,「文明」一詞成為一戰期間和戰後的關鍵字。

問:為何說華工是為文明出征?

答:在中國的歷史語境中,一戰華工八成以上是文盲,在離開中國之前沒有走出過自己的縣城,他們到法國去工作,並沒有宏大的理想,大多只是為了謀生。例如不少華工來自山東,當時的山東饑民很多,民不聊生。不過,華工雖然主觀上不是濟世救民,但客觀上他們的歐洲旅程對於拯救東西方文明,均發揮了重要影響和積極作用。

首先,一戰華工出國是當時的中國精英提出的「以工代兵」政策的結果。從1895年甲午戰爭開始到1919年,這是中國文明和歷史進程巨大轉折時期。在這期間,中國拋棄了儒家文明和帝制,取消了延續千年的科舉考試,並在1912年宣佈成為亞洲第一個真正意義上的共和國。共和制在當時的世界上是一個激進的政治制度,只有極少數國家如法國和美國是真正意義上的共和國。中國就是在新舊更替的這個時期,一心要變成共和制、要改良文字,發起新文化運動、五四運動,目標都是在尋找成為世界民族之林平等一員的途徑,是在世界秩序更替的過程中籌謀強國的道路。一戰爆發時,袁世凱早期力圖派遣軍隊向青島的德軍宣戰,但是被英國拒絕。因為英國擔心中國會成為印度的榜樣。所以在1915年初日本向中國提出的旨在滅亡中國的「二十一條」之後,梁士詒等人旋即提出送華工去歐洲,支援英國和法國的戰爭。梁士詒最早提議乃是輸出帶槍的工人,被英國拒絕。但是法國人後來接受了非武裝的華工進入法國工作。因此,「以工代兵」是中國救亡圖存和參加國際事務的重要一環。

其次,當時蔡元培、吳稚暉等人在一戰爆發前就有重造中國文明的宏偉計劃。吳稚暉曾比喻:如果送出國門去做工的中國人,哪怕回國後每個人只改造一個廁所,對中國而言都是進步。在這些精英們看來,改造中國文明最好的方式就是派人去西方學習,而且是去西方核心的區域。早期的海外華工像豬仔,被合法歧視。但是去歐洲的一戰華工乃是政府間簽訂合約、同工同酬、法律上受到平等相待的群體。後來的共產黨精英如周恩來、鄧小平、陳毅等人的勤工儉學,實際上也是步華工後塵。

所謂為文明出征,乃是一戰華工在這種歷史的大環境中,客觀上成為了時代的弄潮兒。當全世界都在歧視中國人的時候,這些華工則在西方拯救西方文明,也在再造東方文明。這便是為文明出征的含意。

被長期邊緣化的重要群體

問:抵達歐洲的中國華工生存生活情形如何?

答:華工出國,涉及到了中國、英國、法國、美國、加拿大等國,是一個龐大的系統工程。英國和法國為接受華工的國家。加拿大是途經國家。一戰華工多從加拿大東岸坐船去法國。必須指出的是,當時的加拿大正在排華風潮中。美國參戰之後,法國借了一萬名華工給美國,為美國歐洲遠征軍服務。戰爭期間,華工不僅在前線挖戰壕、運輸軍火,而且在戰後投入清理戰場工作,因為戰時未爆彈爆炸等因素,不少華工死於戰後。

華工抵達法國之後,人生觀、世界觀發生很大改變。中國的這些農民非常聰明。華工和西方人在一起工作,發現自己不比西方人差,大家覺得未來中國有希望。英國人最初不允許華工接觸坦克。後來發現華工修理坦克又快又好,便專門讓上千華工在坦克工廠工作;一些華工甚至參加維護機場。

有趣的是,華工中,不少人很有錢。根據合約,華工同工同酬獲得薪水,而因為戰爭,他們沒有多少地方可以花錢,而戰時法國不僅物資缺乏,甚至因為戰爭令法國男性死亡率高,導致當時的法國女性非常喜歡華工。華工憨厚淳樸、經濟寬裕,使得不少中國華工即使不會講法語,也有法國女友、妻子。更重要的是,一戰華工影響了不少後來的中國精英們。例如,一戰期間不少中國留學生來到法國,為一戰華工服務。晏陽初、林語堂、蔣廷黻等都為一戰華工服務過。他們與一戰華工一起工作的經歷,影響了他們對中國人和中國前途的看法,認為中國還有希望。如深受華工樸實精神影響的晏陽初,回到中國之後便終身致力平民教育,以此改造中國。

問:導致華工議題一直未進入主流話語的原因是什麼?

答:不僅中國,包括外國,華工議題長期在邊緣處。國民革命之後的各政權長期不承認北洋政府的合法性和貢獻,但以工代兵的策略恰恰是北洋政府的一個創舉。另外,長期以來中國學者受到列寧的「一戰是帝國主義陣營狗咬狗的戰爭」的影響,一戰華工的貢獻和議題自然被淡化。西方基於維護自身形象的角度,也忽略了華工的地位和意義。西方政府長期以來也回避曾向中國求援的歷史,西方學者對一戰華工歷史不甚了了,缺乏理解。所以,關於一戰華工這一領域,中外學術界長期缺乏研究和公正的認識。另一個中國史因素是:一戰結束之後,中國不少人認為中國在巴黎和會維護國權失敗,在這一情緒背景下,華工的作用進一步被忽略。和清代的留美幼童相比,留美幼童是精英,華工則是大眾,沒有多少話語權。華工的可憐之處是,他們是文盲、是邊緣人,不能為自己代言。一戰華工課題不被重視,還在於其學術挑戰性。對歷史學者而言,研究一戰華工史,既要懂中國史,也要懂外國史,對歷史學者的自身訓練和素質要求很高。但是,作為學術題目,我們不能否定他們的歷史意義和作用。

問:華工回國之後的情形如何?

答:華工回到中國,結局和下場非常慘。北洋政府當時有一個宏偉的安置計劃。制定了《回國安置章程》,試圖將華工安置在不同工廠,作為技術人才。但是當華工回國時,中國處於內戰狀態,不少華工們只得回到自己的原籍鄉下。精英們有自己的利用一戰華工救國的方案,但是最終無才補天。華工因此沒有得到應有的重視和發揮作用,這在相當程度上是中國歷史的悲劇。

一戰改變了亞洲

問:一戰中,日本是重要的角色。日本對一戰的研究狀況如何?

答:日本對一戰的歐洲背景研究非常透徹,但是對日本與一戰的關係研究則比較淺。因為日本覺得一戰對日本的歷史不重要。其次,日本也有些人認為,一戰揭示了日本的失敗。日本自明治維新以來,效法德國,一心成為東方普魯士,但是在一戰中德國戰敗了,德國模式遭到唾棄。同時在巴黎和會上,日本以為西方會接納其作為平等一員,更幾次提出「種族平等」條款,但都遭西方列強拒絕,日本人更產生了強烈的挫折感。總體而言,日本學術界對一戰與亞洲關係研究方面,還是有很長一段路要走。

問:從廣義角度看,一戰對亞洲國家的影響是什麼?

答:就整個亞洲角度看,一戰對印度、朝鮮半島、日本、越南的影響,非常之大。亞洲國家普遍對《凡爾賽和約》不滿。當時的越南左翼革命領袖胡志明也在巴黎,力圖追求越南獨立。亞洲各國受到種族主義的欺凌,都希望追求自主。印度在戰爭時期舉國支持英國,期待戰後獲得自治,但是戰後被英國拒絕,印度人不得不奮起抗爭,爭取獨立。朝鮮人也在1919年3月1日發起大規模的民族獨立運動,史稱「三一運動」。

一戰對中國的影響也極其巨大。一戰期間中國一心要加入國際社會並成為平等一員。但在巴黎和會上,中國似乎被完全出賣了。巴黎和會對中國造成的一個重大影響就是西方在中國的形象與魅力受到嚴重損害。「凡爾賽」的背叛促使許多中國精英人士質疑西方的價值觀,懷疑中國認同西方的可能性。嚴復就認為西方在1919年的行為表明西方三百年的文明發展最後只歸結為四個詞語:自私、殺戮、無恥和墮落。巴黎和會失敗後,一些激進的中國人開始轉向社會主義,1949年後,中國最終成為一個社會主義國家。