梁振輝 香港資深出版人

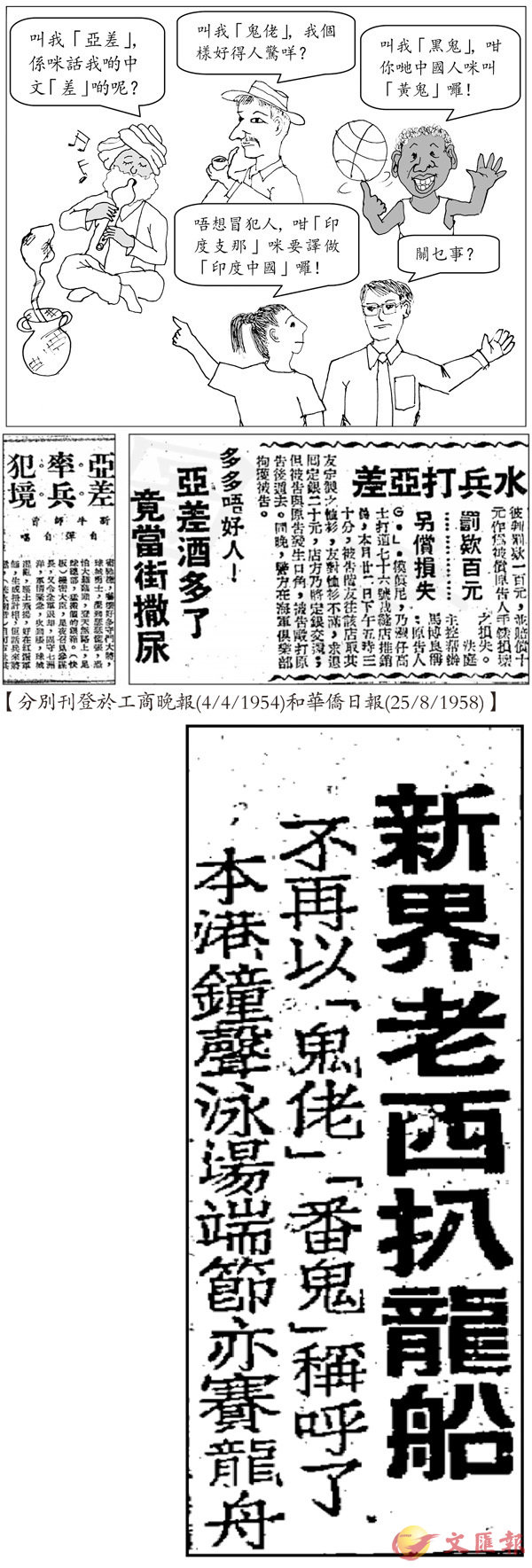

印度人:叫我「亞差」,是否說我們的中文不夠好呢?

白種人:叫我「鬼佬」,我的模樣很嚇人麼?

美國黑人:叫我「黑鬼」,那你們中國人便要叫「黃鬼」囉!

學生:不想冒犯人,那「印度支那」便要譯作「印度中國」囉!

老師:關事嗎?

插圖中所提及的「亞差」、「鬼佬」、「黑鬼」和「支那」均為「冒犯詞」(offensive words)。

香港早年已有叫印度人做「亞差」的情況;從圖中剪報,可見一斑。「差」字有二音,一是「差事」的「差」、「衙差」的「差」,一是「差不多」的「差」、「差勁」的「差」,以上別稱中「差」的讀音與後者相同--讀「叉」。據相關資料,「亞差」原指十九世紀中葉港英政府從印度招募來港當「警察」的印度人。可能古時官府的「衙差」也叫「差人」,所以香港的「警察」也叫「差人」。為了與本地「差人」區分,香港人便以「亞差」作為印籍警察的別稱了。根據上面的意思,「亞差」應讀「亞猜」,可這讀法經長時期的輾轉相傳,原來的讀法已不復聽,人人都說「亞叉亞叉」,還把「差」字在意思上暗地裡定格為「差勁」的「差」,原本沒貶義的「亞差」叫法竟變成了「冒犯詞」。然而,大家不會想到,始作俑者原來是語言中「一字多音」的現象。後來此稱號泛指印巴籍人士。

由於印地(Hindi)字「achha」、「achcha」、「acharya」(全無印度人的意思)中的部分或整體讀音與「亞叉」相近,有人便認定這是「亞叉」這個叫法的來源所在,可這是巧合而已!

「亞差」又叫「摩羅差」、「摩囉差」或「嚤囉差」。「摩羅」一詞來源已不可考,有說指源自「Morramen」或「Mouro」的譯音。香港中上環有條「摩羅街」,以銷售古玩馳名中外,百多年前該區聚居了不少印度人。

2008年,香港通過《種族歧視條例》。自此,叫印巴籍或南亞裔人士做「亞差」有可能面臨訴訟,不可掉以輕心。

上世紀五六十年代之前出生的人應對以下童謠不會陌生:

月光光,照地堂,年卅晚,摘檳榔,檳榔香,摘紫薑,紫薑辣,買菩達(苦瓜/涼瓜),菩達苦,買豬肚,豬肚肥,買牛皮,牛皮薄,買菱角,菱角尖,買馬鞭,馬鞭長,起屋樑,屋樑高,買張刀,刀切菜,買籮蓋,籮蓋圓,買隻船,船沉底,浸死兩個紅毛番鬼仔1,一個浮2頭,一個沉底。

童謠中末段提到的「紅毛番鬼仔」指外國小孩。這個稱號包含了多個舊時對外國人的稱號--紅毛、紅毛番、紅毛鬼、鬼子、鬼子佬、鬼佬、老番、番鬼、番鬼佬,當中的「紅毛」原指荷蘭人,後泛稱歐洲人;「番」指外族的或外國的;「鬼子」是從前對侵略我國的外國人的憎稱,或對外國人的鄙稱,如「洋鬼子」、「日本鬼子」。

以下是《華僑日報》於1955年6月19日有關老西(外國人)扒龍船的一段報道:

過去鄉民對參加比賽之兩龍舟,稱之為「鬼佬隊」與「番鬼隊」,新界父老紳耆以此種稱呼,既不客氣,亦不文雅,故建議今年兩隊正名,一名為「西來隊」,一名為「歐西隊」。

從上可見,當年社會上已有聲音把這種稱呼界定為「冒犯詞」了。到了今天,絕大部分外國人並不介意人家叫他「鬼佬/番鬼佬」,有時他們也以此自稱。

話說回來,「gweilo」是「鬼佬」的標準英譯,在牛津字典也查得到。近年,國內多以「老外」這個相對友善的詞語作為對外國人的稱呼。

_______________________

1.「浸」的口語讀音是「朕(zam3-6)」。「浸死兩個紅毛番鬼仔」此句至尾有多個有趣的版本:

●浸死兩個番鬼仔;一個浮面,一個沉底。

●浸親兩個番鬼仔,一個游東,一個游西。

●浸親兩個番鬼仔;一個摸慈姑(亦作「茨菰」),一個摸馬蹄。

●浸死三個番鬼仔;一個浮頭,一個沉底,一個匿(讀「李5-1」)埋你亞媽個床下底。

2.「浮」的口語讀音是「蒲」。

【專欄簡體版】https://leoleung2016.wordpress.com/