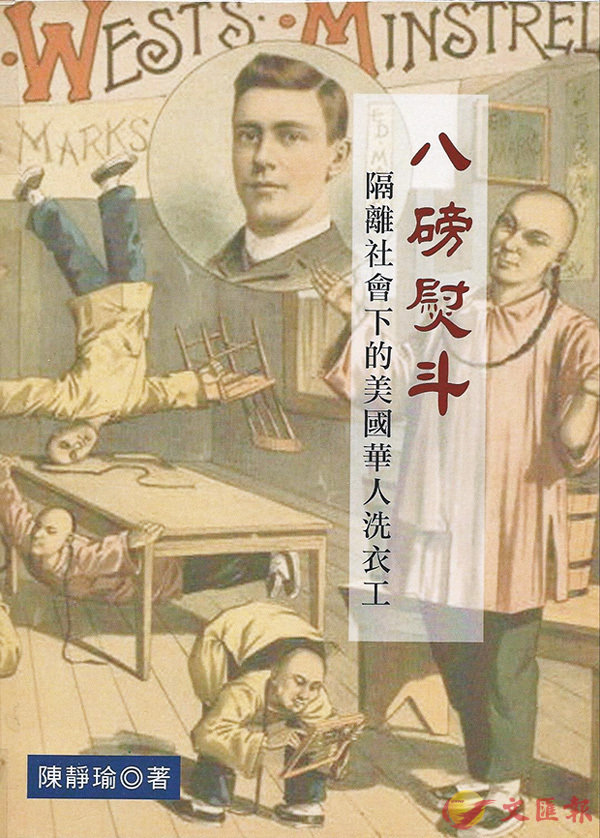

■封面的華工被呼為「清國奴」。 作者提供

■封面的華工被呼為「清國奴」。 作者提供黃仲鳴

往昔曾讀聞一多的《洗衣歌》,感觸萬分;他在序言中說:「洗衣是美國華僑最普遍的職業,因此留學生常常被人問道:『你的爸爸是洗衣裳的嗎?』許多人忍受不了這侮辱,然而洗衣的職業確乎含着一點神秘的意義,至少我曾經這樣的想過,作洗衣歌。」洗衣有何「神秘的意義」?洗衣是「侮辱」嗎?詩中有云:

「你說洗衣的買賣太下賤,/肯下賤的只有唐人不成?/你們的牧師他告訴我說:/耶穌的爸爸做木匠出身,/你信不信?你信不信?」

論者認為「這是一首控訴帝國主義種族歧視,同情勞動人民不幸遭遇的著名詩篇」,「控訴」、「同情」只是詩人心中的「不平」、「憤慨」,但當時的華人卻是甘於「屈服」這種「不平」;無他,遠涉重洋,願做「豬仔」,無非是國家積弱不振、家鄉窮困,迫得棄國棄親而去「掘金」,這是誰之錯?

近讀陳靜瑜一書:《八磅燙斗:隔離社會下的美國華人洗衣工》(台新北市:稻鄉出版社,2017年),視野頓擴闊,誠如書中所言,十九世紀中葉,中國內憂外患,民不聊生。為求養家活口,大批中國男性遠赴異鄉工作賺錢;去到美國西岸的華工大都身無絕技,唯有替人洗衣服。據說,洗衣是白人不願幹的低賤工作,本是黑人婦女的「專利」,華人加入競爭,並且形成一股「大軍」,竟有將黑人婦女的飯碗搶過來之勢。

第二次世界大戰以前,還沒有流水管線和電力洗衣乾衣機的設備和發明,洗衣仍是用手幹,如往小溪或河邊,或將衣物浸泡於桶內,以溶解污垢油漬,再而用棒子敲打以去除髒污,之後晾曬,跟着是燙衣、摺衣。

最可笑的是,一八八零年代華人在美國南方開始從事洗衣業時,黑人洗衣婦生計受到威脅;一八八一年,竟在亞特蘭大掀起一場罷工行動,雙方才達成協議,華工着重商人衣物;黑婦着重清洗家庭衣物。當年有詩云:

「清國奴,清國奴,

中國佬,洗我的褲子;

將它們放進蒸汽鍋裡,

讓它們跳舞。」

這才是對華人洗衣工的侮辱。

華工辛勤工作後,有些少積蓄者便開洗衣店,只要租一個店面,買一個燙斗,一個燙衣架,一些肥皂,一些搓板,便可開工大吉。本小而可做老闆,不用看別人面色了。華人在美國的洗衣業大顯「威風」,呈一枝獨秀的局面。有華工作了首歌謠云:

「一把燙斗八磅重,12小時手不閒。一周幹滿七天活,掙來一點血汗錢。揀呵洗,燙呵疊,為了一碗活命飯,辛苦勞累在金山。」

筆者出生於華僑家庭,祖先輩即在金山洗衣。讀這書,益感共鳴;後來有從洗衣轉而做廚工,繼而開餐館者,當有叔伯輩的子孫得從大學畢業,再無須做洗衣工、餐廳時,家族便歡欣鼓舞,感歎「有後」了。