梁振輝 香港資深出版人

背景:大排檔

客人1:整碟「乾炒牛河1」。

伙記(朝廚房方向):「制水」啦喂!

【客人1:來一碟「乾炒牛河」。

伙計(朝廚房方向):來個「制水」!】

客人2(鄰枱六十多歲父親):唔係呀嘛,而家仲有「制水」?

客人3(同枱二十多歲兒子):乜冇呀,阿媽話我大使,規定我份糧大部分要交晒畀佢,咁唔係「制水」係乜呀!

【客人2(鄰枱六十多歲父親):不是罷,今時今日還有「制水」?

客人3(同枱二十多歲兒子):什麼沒有呀,娘說我花費大,規定我把薪金的大部分上繳,那不是「制水」是什麼呢?】

客人2:同你儲2老婆本啫!

客人1:細佬,明益你咋!

【客人2:代你儲老婆本而已!

客人1:小伙子,擺明是對你有益的!】

「乾炒牛河」中的「河」,指「河粉」,「沙河粉」的簡稱,正宗的「沙河粉」原產於廣州沙河鎮;「河粉」的口語讀音是「可粉」。

至於「乾炒牛河」的起源,坊間流傳兩個主線相同的故事:其一、話說香港淪陷期間,有日軍捉了幾個廣東廚師回來為他們做飯。某個廚師因驚慌過度,在炒牛河時下了「油」卻忘了打芡3(勾芡),應下生抽(鹹)卻下了老抽(甜),於是由原來的「濕炒」變成「乾炒」,可日軍上下卻非常受落。及後有人將這之前從未有過的炒牛河方式傳了開去,並以「乾炒牛河」做這道炒河的名稱;其二、話說日本侵華期間,廣州有個人叫許彬,他是一家「炒粉麵飯」小型店舖的東主及廚師。某天用作「濕炒牛河」的打芡生粉剛好用完,在準備前往購買之際,一名漢奸走進來要吃「牛河」,許彬表示沒有生粉炒不成,那漢奸卻以為許彬耍他,竟拔出手槍威脅要吃。許彬見狀,情急智生,為了不讓炒河粉因沒打芡而黏鑊,他把鑊燒紅和多加點油;至於河粉沒芡不易上色的問題,他實行:

豉油撈飯--整色整水

由生抽改用了老抽。可能那漢奸太餓的關係,吃完才留意到吃了碟沒芡的甜牛河,但他並無不悅,反而大讚這款新口味的牛河。就是這樣,許彬將錯就錯--一道「乾炒牛河」,應運而生。兩個故事均以日軍侵華佔港期間為背景,足以顯示當時兩地民眾有多痛限日軍,故惹來有人借題揮筆以洩心頭之憤。

「乾炒牛河」簡稱「乾河」。這個寫法可解作「『乾』涸的『河』」。水從河來,乾了河那來水,那自然要限「制」用「水」了!餐飲業中人就以「制水」作為「乾炒牛河」的暗語。現實生活中,「制水」除指限制用水外,也會用來比喻一些仍具權威性的父母對一些不善理財的子女作有限度的經濟封鎖。

話說回來,「制水」對上一代的香港人來說,是一個難忘的痛苦經歷--1963年,香港遭逢六十多年來最嚴重的一次乾旱,政府不得不於當年6月13日宣佈實施嚴厲「制水」措施--關閉家居的自來水,各住戶須在街喉輪候取水,供水時間每四天一次,每次四小時。據當時的報道,在「制水」期間,全港陷入一片恐慌,且這場災難對香港的經濟造成極沉重的打擊。1963年12月,時任總理周恩來一聲令下,有關單位火速建成東深供水工程,從此:

東江之水越山來

「制水」和那句「樓下閂水喉4」已成絕響。

___________________________

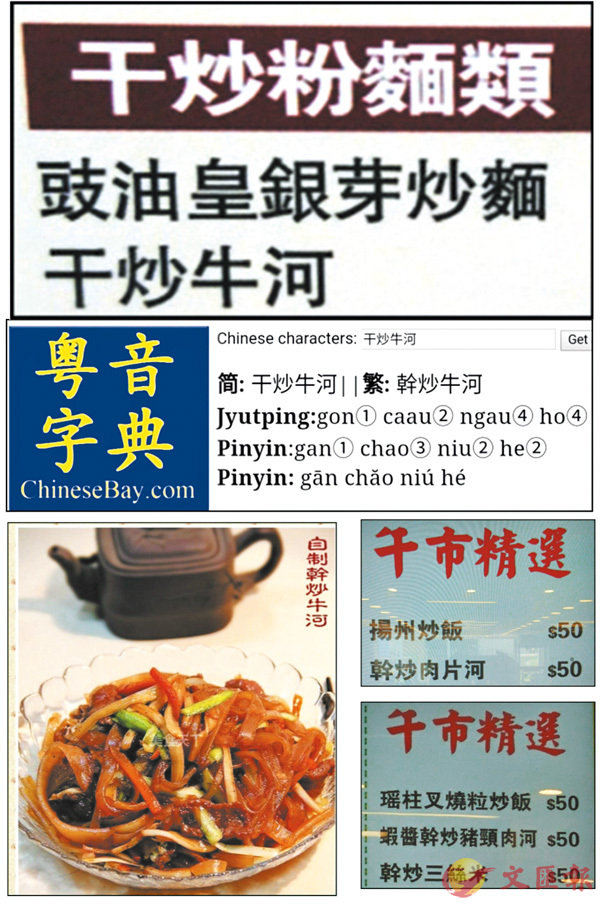

1、由於「干」讀「乾」,且也是「乾」的簡體,加上「干」字筆劃少,餐飲業中人便以「干」代「乾」,於是乎「干炒牛河」成了這個獲行內外人士認可的寫法。

「干」字一簡對三繁--干、乾、幹,可是如在WORD或一些簡繁互換程式裡把「干」由簡轉繁,無論是哪個語境,一律換成「幹」;一些內地粵語字典網站也有相類的錯誤情況出現。在節省成本的前提下,近年很多酒樓食肆均把餐牌和水牌的製作移師內地,製作公司通常先用簡體輸入相關文字,完成後再轉回繁體,於是便經常出現了「幹炒」的錯誤寫法。

2、粵方言中,「儲」讀「草2-5」。

3、「芡」,烹調時用澱粉加水調成的濃汁;讀書音是「欠」,口語讀音是「獻」。

4、「制水」期間,如同一幢樓的較低樓層有多戶一起開水喉,樓上的水喉便會在水壓不足下沒水到了,於是樓上便有人大叫「樓下閂水喉」。「閂」讀「山」,關的意思。

【專欄簡體版】https://leoleung2016.wordpress.com/