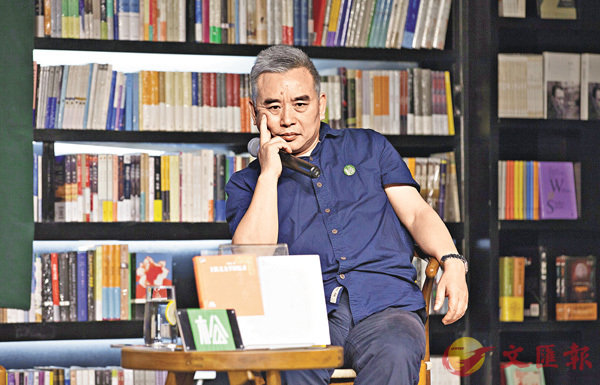

■王躍文否認自己是「官場作家」。

■王躍文否認自己是「官場作家」。王躍文,這三個字在內地是暢銷書符號,從他的第一部官場小說《國畫》到《蒼黃》,本本暢銷,其他中短篇集子也出了很多。就連他今年出版的首部人生隨筆集《無違》首版也已經賣斷,正準備再版。曾經文壇中人說他是官員,官場中人說他是作家。如今55歲的王躍文這樣描述自己:職業作家。「我必須寫作才會快樂。如果用兩個字說所謂寫作秘訣,我會用這兩個字:無違。無違於自己,無違於天地。我不敢說自己處處做到無違了,只是努力而已。」■文、攝:香港文匯報記者劉蕊 河南報道

王躍文出生於湖南漵浦,據稱此地是屈原的流放地。王躍文在官場「摸爬滾打」了20年,從縣政府、市政府一直到湖南省政府,都是寫官樣文章,業餘寫小說。他是個自信的寫作者,「官樣文章寫得好,小說也寫得好,而且一寫就發表,一發表,就有影響力,寫作道路順風順水。」

王躍文創作於上世紀90年代的首部長篇小說《國畫》至今仍是暢銷書,穩居公務員最喜愛小說榜首。也因此,王躍文被稱為「官場小說第一人」。從2001年開始,他專職寫小說,2003年正式進入湖南省作家協會,現為湖南省作家協會主席。他說,自己現在的生活是上班、下班、寫作,「累了就不寫。」

寫作秘訣:無違

王躍文日前攜新書《無違》來到鄭州做客松社書店,與河南省作協主席邵麗共同分享文學創作。在分享會正式開始前,他接受了香港文匯報記者採訪。

王躍文身穿一件深藍色休閒襯衣,頭髮白了大半,接受採訪時手裡一直攥着一支簽字筆。兩個月前,有媒體如此描述:「55歲的他,不再執意染黑頭髮,兩鬢的白色自然流瀉,寬眉、寬唇、寬臉,隨着年歲打磨,呈現一種寬厚慈態,倒應了書題的心境--《無違》。」

王躍文對「無違」的定義是不拘不泥,守謙卑,知敬畏,但在記者看來,用字面意思「毫無違和」更能體現王躍文的寫作與人生歷程。

官樣文章,在內地也被稱之為「機關材料」,對大多數人來說,是消耗創作靈性的事情。但王躍文卻能在官樣文章與官場小說之間切換自由。「在縣裡工作時,在家手寫政府工作報告,寫着寫着有點頭大,把材料推到一邊,開始寫小說,小說寫累了,再寫政府工作報告。一個星期的時間,政府工作報告寫好了,小說也寫好了。」他邊描述邊用手中的簽字筆比劃着彼時的情景。他說,自己只要一寫作,就會進入忘我的狀態,「進入到某種情境中去,就必須用這種語言去表達。」

「官員」與「作家」的身份切換

王躍文講話聲音很響亮,普通話中有濃濃的湖南口音。他表示,自己在官場20年,熟諳官場的生態環境。曾有媒體跟他開玩笑,他去做官,肯定平步青雲,扶搖直上,但他卻說:「我知道應該怎麼做,可我自己做不到。」

這或許也是王躍文能夠在「官員」與「作家」身份之間自由切換的原因。「我在官場抱着就業的心。」8小時之內,對待工作,王躍文積極、認真,從不懈怠,該做什麼做什麼。八小時之外,則是他的看書寫作時間。「我是個生活簡單的人,不喜歡那種有目的的應酬,特別是有意地攀附結交,我是不幹的。」

王躍文身在官場卻不陷於官場,他將官場的所觀所感寫進小說,他的官場小說也因為「真實」而深受讀者熱捧,甚至會有人將其小說中的人物與現實中的人物對號入座,但他卻對此堅決予以否認,「我反對寫作時照搬生活。」

王躍文認為,文學的真實應該是作家筆下的藝術的真實。他以自己早期作品《國畫》為例,「這部小說有50多萬字,裡面的事情和人物沒有一個是我把生活中真實的東西直接搬過來的,但是為什麼讀者還是覺得寫得很真實?那是因為我對整個這一塊兒生活非常了解,營造出的那種氛圍和關係,以及人物的思維方式和行為方式等,讓人感到十分真實。」

文學是樹 自然生長

對王躍文而言,文學就像地裡的樹,它是自然生長出來的。小時候王躍文並未受到特別的文學啟蒙或熏陶,也並未讀過多少書。但王躍文對生活有着很強的記憶力與觀察力,或許這是作為作家的本能。

在親戚講述一遍故事後,他不僅能原原本本地複述故事本身,還能還原親戚講故事時的一聲咳嗽。「所有的場景、聲音都在我的腦海裡」,「老家同伴一起玩過的事情,講起來都像是發生在昨天,但同伴們聽完都好像沒有發生過。」而他在上小學二年級時,學校組織看《紅燈記》,要求高年級寫觀後感,但他卻抑制不住要表達其觀後感受,便也寫了一篇,並受到校長的表揚。

王躍文很注重「從容地敘事,慢慢兒來,不緊不慢地交代人物之間的關係。」他說,自己寫任何東西都不寫提綱,有一個大致的脈絡在心裡,故事就自然生成。「我現在手邊正在寫的中篇,剛開始寫的時候,是源自於我對小時候鄉村風情的記憶,寫着寫着,我就知道應該怎麼處理了,故事自然就生長出來了。」

因此,王躍文不講究刻意謀篇佈局,搞得非常跌宕起伏,曲折離奇,為小說而小說。「那不是我追求的,我注重對生活日常狀態的描述。越是日常的生活,越貼近生活的真實,越貼近生活的本質。」這或許是讀者追捧王躍文的原因之一,就連一同採訪的媒體同行也感慨,初中讀到王躍文的《國畫》,至今仍記得書中描寫的一些場景,仿若是自己親身經歷過一般。

否認是「官場作家」

「官場小說第一人」、「官場作家」......對於貼在自己身上的這些標籤,王躍文是排斥的。不論在任何場合接受任何媒體採訪,只要被問及這一問題,王躍文都是否認。

在王躍文看來,用寫作題材給作家貼標籤,本來就是一件很無聊的事情。用「官場」這個詞來說中國的公務員或者政治環境本身就是不對的。「官場」這個詞是貶義的。

「我不認為自己是官場作家,也不認為應該給我的小說貼上官場小說的標籤。要是按照題材分類,那麼海明威的《老人與海》是不是就應該是漁業小說?」王躍文笑着反問記者。

王躍文說,讀者如此關注官場,很大原因也許是因為我們民族特有的「官本位」文化,民間對「官」,也就是對權力的崇拜與窺視。「我的作品以官場為題材,只是因為恰好在某種程度上我更熟悉這種生活。我想在官場中觀照的是人性,是官場中人性的異化與掙扎。」