潘國森

剛過去的十一國慶長假期到北京學習,因為還要開個會,打算順道拜訪朱琪教授。於是發了個電郵問候,回覆的卻是朱老師的千金,卻原來朱老師已在去年十月辭世!小妹妹回郵言道,朱老師臨終前「握筆顫顫巍巍」地完成最後遺作,於過身前數日在日記本上寫下:「生命的歷史使命在於為後來的生命生存得更好,也就是為後代創造更好的生存環境。」

朱老師是前衛生部性病艾滋病預防研究室主任(艾滋病,港譯︰愛滋病)、前中國性學會秘書長、前《中國性科學》主編,畢生從事內科臨床、衛生防疫和醫學教育工作。朱老師比筆者年長二十多歲,能夠相識,真是有緣千里能相會了。

千禧年在美國紐約一次文化交流活動,將我們倆從北京和香港兩地帶到新大陸相見。朱老師是學醫行醫的專業性教育工作者,潘國森則是學工學文的業餘門外人。朱老師曾為拙著《透視同性戀:異常行為研究》寫序,這是兩部《同性性愛行為探討》系列的下冊。當代中國讀書人當中,恐怕就只有我二人反對將「homosexuality」譯為「同性戀」。「sexuality」原本就不光是只有戀愛,應該涵蓋了「性交」行為和「戀愛」情感,所以我譯之為「性愛行為」,若前面加了「homo」的詞頭,那就要譯為「同性性愛行為」了。朱老師卻選用「同性愛慾」,也是既有「戀愛」、也有「肉慾」,那就不怕讓人誤會以為「有愛無性」了。我們這是英雄所見略同,不是標奇立異地咬文嚼字,是做學問必須的謹嚴。

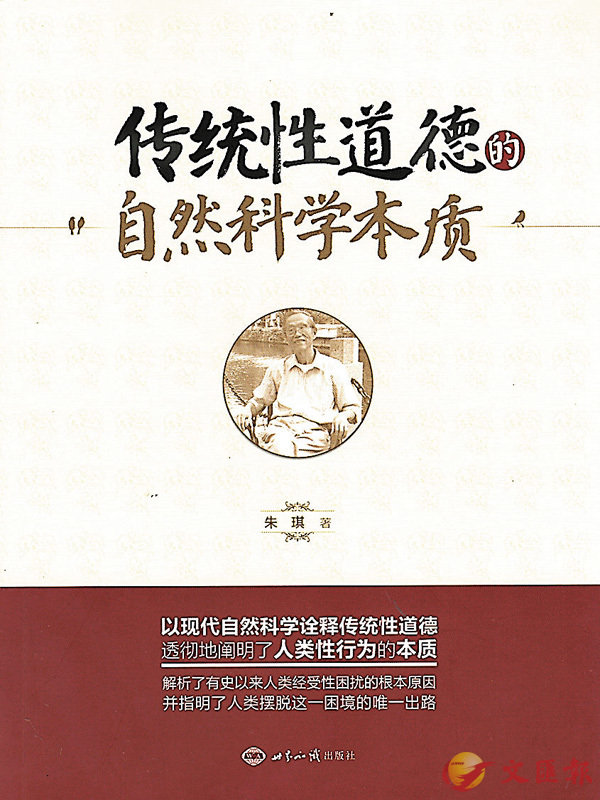

在北京初會朱老師的獨生愛女,翻閱朱老師遺作,題為《傳統性道德的自然科學本質》(圖),大哉斯言!

在香港較常遇到鼓吹性濫交的「性亂派」言論,多出自大學社會科學學院的教師(教師是統稱,並無貶義,包括教授、講師等不同職級),此輩就是容易缺少了自然科學的常識。性亂派亦有執業醫生,不過多見精神科專家而不見婦科聖手,當中弊病不言而喻。

一位女教師揚言,與人性交猶如打一場球賽!廣府話口語稱球為「波」,而男女隨便濫交,亦可戲稱為「打一場友誼波」。此姝任教大學,還得過「最佳教師獎」。嗚呼!其荒唐若此!其缺乏生理衛生常識若此!羽毛球、網球等運動有一網之隔,運動員的肢體接觸,惟有握手或擁抱而已,絕不似性交涉及體液交換,如果對方不潔,有可能傳播致命絕症!

另一男教師笑言,與人性交如握手!那是傖俗男人自誇性能力超凡的謊言了!誰都有能力接連與幾十,甚至幾百人握手而不現疲態。問君日能御女子幾何?不畏「精盡人亡」哉?

朱老師在書中提到當前社會上有一流行論調,曰:「我的生命,我的身體是我自己的。我的一切我做主!」

此話是不是似曾相識?(憶朱琪教授.上)