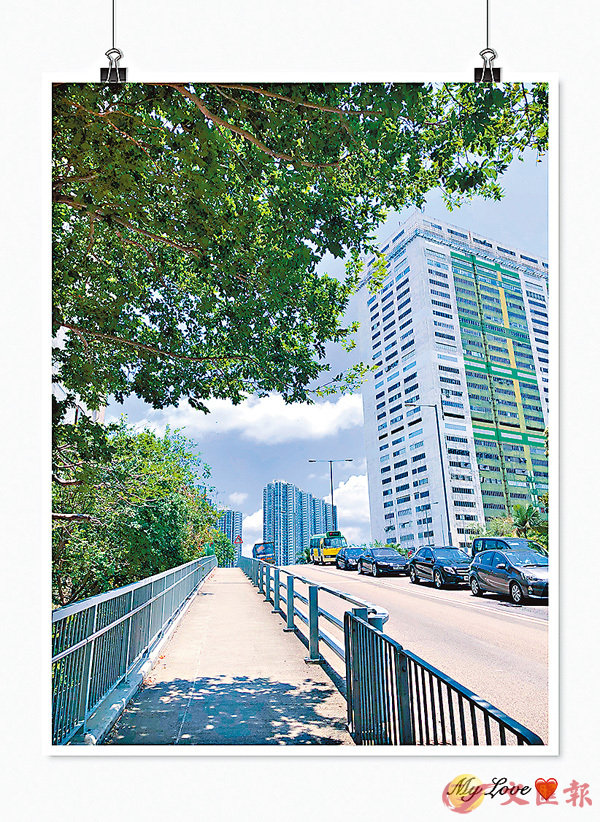

■圖片是長在橋邊的朴樹! 作者提供

■圖片是長在橋邊的朴樹! 作者提供趙鵬飛

每日上班下了巴士,需要走過一座長橋。橋頭生了一棵朴樹,粗壯結實,樹冠歪向橋身,很有幾分想要相生相伴的意願。朴樹的葉子有點像榆樹葉,拇指大小,脈絡清晰,邊緣微微一圈鋸齒。

用榆樹的葉類比來描述朴樹的葉子,有點不敬,但榆樹的確更常見。提起朴樹,更多人對應的是一個我喜歡的歌手的名字。

我廣州的家,院子裡也生了一棵朴樹,是有一回散步,偶然在路邊所得。不足一指高的纖纖小苗,在風裡探頭探腦,我見猶憐,就拾回了家。我有一個本事,再弱小的苗,都能讓它有機會長成大樹。

小苗起初長得很慢,獨自佔着一個絳赭色的大陶盆,讓人無端端不忿。父親來探我,說你的院子該種一棵葡萄樹,夏天遮陰還有葡萄吃。不待我首肯,他直接把早已選好的葡萄樹苗,栽在了絳赭盆裡。朴樹的小苗被撥拉在盆邊,歪歪扭扭的,更像一株無足輕重的雜草。

老家的院子裡,有一棵葡萄樹,狂放到遮天蔽日。從初夏到立秋,整個天井都深陷在葡萄葉密不透風的濃蔭裡。庭院深深深幾許,但看架上葡萄綠。一尺多長的葡萄串,一串挨着一串,一颳風,一嘟嚕一嘟嚕,像吐魯番的人家豐收在望。碰巧在夏天回家探望父母,每日午後摘一大盆葡萄是必修課。摘下來的葡萄,除了送給左鄰右舍,留下的就一顆一顆洗刷乾淨,待晾乾後自釀葡萄酒。

父親栽在絳赭盆裡的葡萄樹,竄得很快,一夜不見,新生的蔓鬚就有一尺長。不到一月的工夫,就在新搭的架上織了片新綠。一年過去了,架上的葡萄葉漸漸有了佔領一方天空的念想。怎奈廣州的天,冷的時候裹羽絨,熱的時候蒸熟魚。才八九月,一天不澆水,架上的葡萄葉子就擰乾了。風一吹也不落,吱嘎吱嘎的響。我坐在家裡喝茶看書,聽着葉子追逐葉子的聲音,很容易走神。

朴樹苗伴着葡萄樹,也已有三四尺高了,鳩佔鵲巢的緣故,雖同處一盆它們一點也不親近。葡萄樹佔據盆中,扶搖而上,朴樹歪在盆邊,沒有絲毫自我棄逐,一副努力斜上生長的樣子,讓旁觀的人很受鼓舞。世人大都有一種奇怪的心理,雖未親身見過,料想中但凡正房大院住着的多半臉黃惡毒,狹屋窄舍小跨院裡嬌滴滴的那一位,必定楚楚動人,更易叫人滋生出幾分悲憫支持之心。所謂是非曲直,全然無意去深究。市井裡的廉價眼淚,和人云亦云的盲目向來是不可分割的,也不足為信。

例休回到廣州,窩在家裡翻書,乾癟的葡萄葉子在風裡嘎吱嘎吱實在鬧人,終於下定決心,摸了一把工具刀,將葡萄藤斬成了幾段,踩着盆沿順勢把架上的葉子也都扯落了下來。院子裡頓時清淨,盆裡的朴樹苗立刻顯出了旁逸斜出亭亭玉立之感。日曆又翻過了一個冬天。從今年春開始,朴樹全然沒有了昔日受屈的模樣,樹身一躍拔高到兩米多,數年夾縫裡斜上而生,反倒造就了一種窈窕的姿態。橫生在樹身上的枝條錯落有致,疏密相宜,更顯得溫婉貞靜。一時興起,特意將絳赭盆移至窗下一口樟木箱旁。在箱子的面板上擺上茶具,臨窗品茗,倒真是附庸風雅。

中國著名的植物學家龍春林說過這樣一句話,一種植物的消失,意味着一種智慧的消失。哪些植物可以作為食物,哪些植物可以入藥,哪些植物可以蓋房子,哪些植物可以做燃料,這些今天看來唾手可得的常識,是人類在漫長的繁衍歷史中,一點一滴摸索、代代相傳而來。他說,作為一個民族植物學家,當他看到人和植物相纏繞的那種關係的日漸消失,最為心痛。

我深以為然。物質極大豐富之後,植物對人的陪伴安撫,以及在精神上給人帶來恬靜和歡愉,其實並不亞於人類自身創造的精神食糧。

譬如一句念橋邊紅藥,年年知為誰生,不知消解了古往今來多少人心中的寥落與惆悵。