香港書展邁入第30屆,對於參與其中的出版人來說意味着什麼?聯合出版集團前總裁陳萬雄上世紀80年代入行,回憶起早年的書展,他眼中有微光浮動。那是香港出版的上升期,也是本地出版人熱血澎湃的激情歲月。

採訪:香港文匯報記者 尉瑋 部分圖片由香港貿易發展局提供

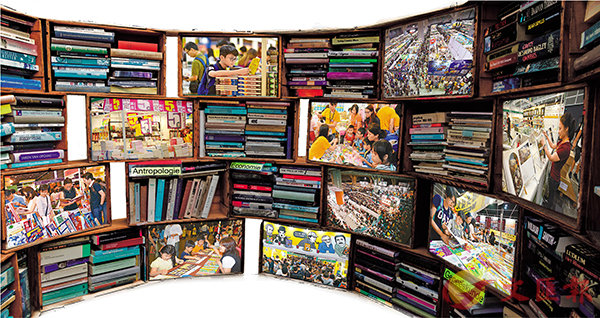

陳萬雄上世紀80年代加入聯合出版集團,他記得最早時,出版業界曾趁着暑假在香港大會堂辦書展,規模不算大,形式也不大正式,賣的東西有書,有文具,也有書籍的周邊產品。到了1990年,應業界的要求,香港貿發局接手辦活動,第一屆香港書展便在會展中心正式舉辦,「開始轉換成一個專門的書展,主要售賣香港本地的出版物和發行物,辦了三、四屆就已經漸成形,很轟動矚目了。」

促進業界交流

在陳萬雄的講述中,那個年代也是香港出版人「激情燃燒的歲月」,香港書展可謂是見證了香港出版的黃金時代。「其實,80年代初到90年代,如果說中文書打入國際市場之多,應該是香港。以香港這麼小的出版量來說,更是不容易。語文學習類、翻譯書、中國文化藝術的畫冊等等,都打入歐美和日本市場。最早和國際出版社有真正的版權合作的,大概也是香港。香港出版曾經很輝煌的。」香港的出版人,則懷抱着「推動中文出版邁向現代化」的使命感,在這彈丸之地揮灑熱血。

80、90年代,台灣仍是盜版書橫行,內地又未完全開放,香港出版卻已逐漸邁入現代化,不論是書店的經營模式,書籍的設計、選題、表達形式,在海峽兩岸、東南亞都屬領先地位。這時應運而生的香港書展,不僅吸引了大批市民入場,也引來台灣、內地、馬來西亞等的出版社前來參觀,就連世界出版大國之一日本,也曾常年組團參觀。「我記得當時,聯合出版集團專門搞歡迎會來宴請同行,日本團吃了兩三味就不見了一半人。你猜怎樣?是喝醉了,喝了茅台酒!」陳萬雄笑道。

香港成為新崛起的出版中心,香港書展則成為各地行家熱切交流切磋的平台,「書展也開始有國際化的感覺。當時內地和台灣都還沒有國際化的書展,香港書展可說走在了前面。」如果說早前的書展針對的是大眾的閱讀消費,這時的書展則對業界有了新的意義。

出版社和版權人來香港書展,都愛買什麼呢?陳萬雄說,一類是中文書。在80年代之前,他們關注的多是內地和台灣的出版物,而到80年代中,香港出版新冒起,「當時內地和台灣都開始開放,但各有禁忌,香港則沒有,於是很多話題書都在香港出。慢慢地,日本的學者、歐美的學者、圖書館、學校呀,都被吸引來採購。」另一類,則是國際性的版權交易。這個時候香港已經開始參與國際書展,出去買版權,很多出版社特別是教育出版社也會來香港採購。「香港教育市場大嘛,而且它還可以做代理,比如買了書,還可以賣給台灣、內地,有一個版權中介的作用。」香港出版和外地出版接軌的緊密,與同業間蓬勃的交流,陳萬雄認為,香港書展應記一功。

大眾化定位有其道理

從第一屆開始,香港書展一直摸索自己的定位。香港到底是本土市場小、人口少,可以吸引各地業界人士來參觀交流,但要成為一個如法蘭克福書展般強有力的國際書展似乎力有不逮。於是反覆摸索間,香港書展最終找到自己的定位--服務大眾、有「文化節」色彩的書展。這一定位在陳萬雄看來,可算是適當、準確。

「80、90年代,是全世界出版、印刷蓬勃發展的時代,有很多書展可謂是世界矚目,比如法蘭克福書展、倫敦書展等。當時亞洲比較好的書展,應該是東京書展,但到2000年左右,已經喪失了它在亞洲的重要性了,更遑論世界排名。反而在中文出版世界,有三個書展逐漸跑出。」香港書展主打推廣本土閱讀,也囊括許多外來圖書,比如英文書就佔了很大比例,特別在兒童書的板塊中。「我想世界的大出版社都挺重視香港書展,香港也有很多英文書的代理,英文書一直是書展的重要組成部分。」台北書展幾經跌宕起伏,摸索着走出自己的路,曾經在版權交易方面表現亮眼,現在則一邊吸引大眾參觀,一邊每年設定主題,展現某個特定國家的閱讀文化。90年代末期,內地的出版市場崛起,北京國際圖書博覽會在版權交易方面的重要性逐漸凸顯。「道理很簡單,內地是最大的買家,全世界的出版社都將它視為未開拓的處女地,全世界都去北京買賣版權。」在這如同群雄割據般的戰場中,香港書展一直保持穩定發展,側面也體現出其定位是適宜的。

香港書展的大眾化一直頗受爭議,有人戲稱其為「大賣場」,亦有人嘲諷其為「街坊式書展」。陳萬雄說,作為一個出版人,他對此持開放態度。「有人批評裡面不夠高級、不夠文化,我這樣看:一個書展不可能包羅萬有。香港其實絕對可以搞出另外不同特色的書展來,比如版本書展,精緻的、高層次的,我絕對支持。但是作為一個最普及的、面對市民的書展,不可能包羅萬象。我覺得現在的定位可以接受,不是一個純粹的書展,而是一系列的文化活動,也挺難得。我做出版,也做書店,我們站在攤位那裡賣書知道得最清楚,來書展的人中,百分之八十是沒有去過書店的人,你看他買什麼書就知道。假如因為書展,吸引很多人來看書買書,推動閱讀風氣,這是功勞;如果一個人因為逛了書展,慢慢有去書店的習慣,這也是功勞。對於年輕的出版人來說,這也是個很集中的平台,讓大家可以去觀摩。」

陳萬雄說,對於有閱讀習慣、平時就時常買書的人來說,香港書展的確吸引不大;但是對於大眾社會、閱讀的普及來說,書展的功勞不能否認。