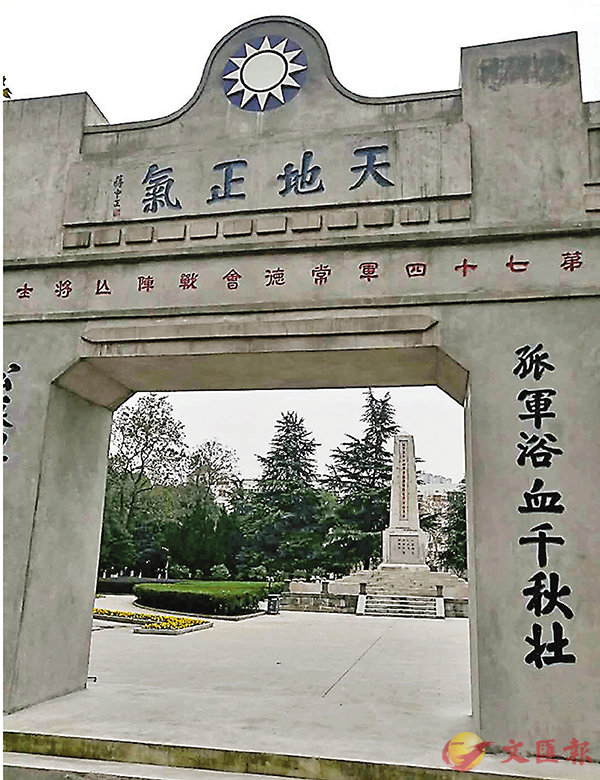

■在抗日戰爭時期的德會戰陣亡將士紀念公墓。

■在抗日戰爭時期的德會戰陣亡將士紀念公墓。呆儺

「常德會戰」發生在1943年11月,日軍為牽制中國軍隊在雲南戰場的反攻,出動10萬兵力向常德發動進攻,國軍調集20萬兵力迎戰,血戰40天,最終擊退日軍的進攻。由於戰鬥慘烈,被譽為東方「斯大林格勒保衛戰」。

1938年4月,沈從文去昆明途中在沅陵住,他的弟弟、參加淞滬會戰後的沈荃召集傷癒舊部,接受補充新兵,短期整訓後,即開往江西前線,參加南京保衛戰。部隊從沅陵出發,沈從文到河灘送行。「一個陰沉沉的下午,當我眼看到幾隻帆船順江而下,我那兄弟和一群小軍官站在船頭默默向我揮手時,我獨自站在河灘上,不知不覺眼睛已被熱淚浸濕。」

「常德會戰」之所以令人難忘,除去中國軍隊付出包括四名將軍在內的6萬人傷亡的沉重代價,令日軍改變戰場局勢的企圖失敗之外,這場戰鬥還確立了中國在反法西斯同盟中的重要位置。

當中日兩軍在常德酣戰廝殺之際,中美英三國領導人正在埃及舉行「開羅會議」,商討反攻日本的戰略及戰後國際局勢的安排。會後發表的《開羅宣言》中明確宣告:戰後,日本必須將東三省、台灣和澎湖列島歸還給中國。另一個深遠而有重要的意義是,至此中國躋世界四大強國之列。1945年4月在三藩市召開的聯合國制憲會議上,中國與美英蘇一起以四大發起國的身份輪流主持會議,並最終成為聯合國創始會員國和五大常任理事國之一。

今天中國以常任理事國身份投出關鍵性的一票,與76年前的那場血戰有着某種關聯。

原北京清華大學歷史學教授秦暉認為:「民國時期中國人對外國侵略的軍事抵抗可歌可泣非常慘烈,但由於國力和體制的問題其戰果常不如人意。於是正確地『站隊』就顯得尤為重要。付出最少的國家權益損失代價,選擇功利上最可能的贏家、價值上最文明進步的陣營一邊,使陣營的勝利成為中國的勝利。」

他強調,如果中國在一戰和二戰「站錯隊」,「即便日本獲勝,中國也不過與日治下的韓國相當,戰敗了中國就會比奧斯曼帝國還慘!」

距常德會戰陣亡將士紀念公墓不遠處,便是即將注入洞庭的千里沅江。

1934年沈從文回鄉途中,面對這江水發出「歷史是條河」之感歎,七天船上日子,他寫山、寫水,寫底層人,向夫人訴說思念之情。沈從文的人生始於沅江,這條河給予他智慧和激悟,《湘行書簡》、《湘行散記》、《邊城》、《柏子》等,幾乎無不由這條河而起,成為其精神構成。

「我尚若有什麼成就,我常想,教給我思索人生,教給我體驗人生,教給我智慧同品德,不是某一個人,卻實實在在是一條河。」近百年過去,滄桑巨變,物是人非,借用沈從文當年的幽歎:「一切水得歸到海裡」;「時間正在改變一切」。沅江行之十九(完)