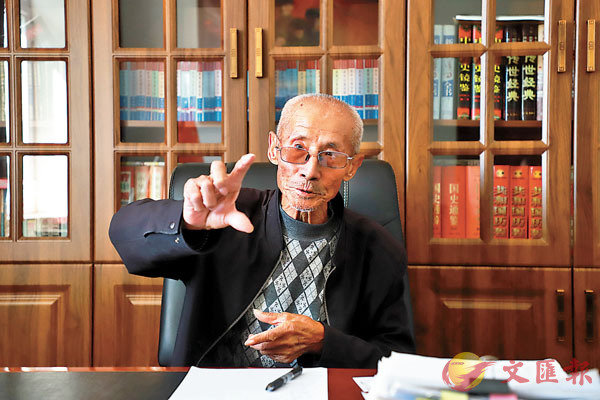

■蔣慶泉講述當年戰鬥故事。 香港文匯報記者于珈琳 攝

■蔣慶泉講述當年戰鬥故事。 香港文匯報記者于珈琳 攝「我在任何時間、任何地點,都沒承認過我是王成原型。」面對香港文匯報記者再一次發問,蔣慶泉說出了深藏心底的答案:「我認為這個原型,是我屁股底下,左一層右一層的死難烈士,他們才是抗美援朝保家衛國真正的英雄,所以我不能承認。」說到激動處,他止不住哽咽,雙唇難以控制地抖動。「我當時是抱着必死的決心和戰友們一起喊出『向我碉堡頂開炮』!」

佔領目標山頭 連隊剩十幾人

蔣慶泉的老家就在遼寧省錦州市的大嶺村,他從這裏參加解放軍,又加入志願軍入朝作戰。1953年4月,在志願軍23軍67師201團5連擔任步行機員的蔣慶泉與連隊一同接到了對戰美國王牌部隊第7師的命令:「攻佔朝鮮石峴洞北山,扼守陣地,組織炮火大量殺傷反擊之敵。」激烈的廝殺中,24歲的蔣慶泉眼見着自己的連長陣亡、排長陣亡、班長陣亡......幾輪爭奪後目標山頭終於被我軍成功佔領,但165人組成的加強連,只剩下十幾名戰士。

「都說志願軍是小米加步槍,我們和美國鬼子兵力相比,可不只是相差懸殊。」作為步行機員的蔣慶泉,自1952年入朝作戰便始終跟隨前線部隊激戰,「步行機員始終要衝在前線,撤退時還必須是最後離開戰場。因為我是首長的『耳目』,你要指揮炮彈往哪打,要向上級指揮部隨時報告戰場的情況。」正是衝在前線的出生入死,讓他親歷了志願軍的艱苦作戰。「山上沒有物資,炮彈運不上去,我們的志願軍就用抗日和解放戰爭的土辦法對付人家的飛機大炮,用帽子裹着炸藥就是一個手榴彈,鐵管子塞點炸藥就是爆破筒......」

戰友重重保護 成功匯報戰況

「我身邊倖存的戰士有的抱着我的腿,有的摟着我的腰,都是在保護我能順利向指揮部報告。」眼看着敵人一步步逼近,蔣慶泉緊急向電話那頭的指揮部做了匯報。「當時在沒有援軍的情況下,我就抱着必死的決心喊『向我碉堡頂開炮』!」蔣慶泉悲壯地認為全連戰士與敵人同歸於盡,將換來寶貴的一場勝利。「當時是我們十幾個戰士一起喊的,但可能指揮部只聽到步話機裏我的聲音,就以為是我自己喊的。」這也才有了後來《英雄兒女》裏王成高喊「向我開炮」後英勇就義的經典一幕。

那次是已經堅守兩天一夜的蔣慶泉拚盡全力的最後一搏。然而,由於我軍的裝備物資極度匱乏,他並沒有等來「自己人的炮火」。「我知道不能活了,還不能做俘虜,哪知道,我方沒炮了,敵人也不打炮,放出毒瓦斯,就是要抓活的。」當蔣慶泉再次甦醒時,他已是滿身鮮血躺在美軍的俘虜卡車裏......

經歷寫成打油詩 厚厚手稿載往事

1954年雙方開始遣返戰俘,蔣慶泉和眾多志願軍戰俘被遣送回來。儘管回到祖國後,曾經因為戰俘的身份度過了一段煎熬的歲月,蔣慶泉也從未主動跟家人提起。一生清貧的蔣慶泉,耳聰目明、樂觀豁達。採訪最後,他放鬆地做了幾個標準而有力的俯臥撐,還給眾人比出一個「V」字的勝利手勢。

蔣慶泉的書桌旁還堆着厚厚的一疊手稿,記錄着他作為解放軍、志願軍以及歸國後的經歷。「現在老了,好多事情記不住,但過去的事一下就能想起來,我就把戰場上的事寫成打油詩,也不想出版,就留給自己看。」