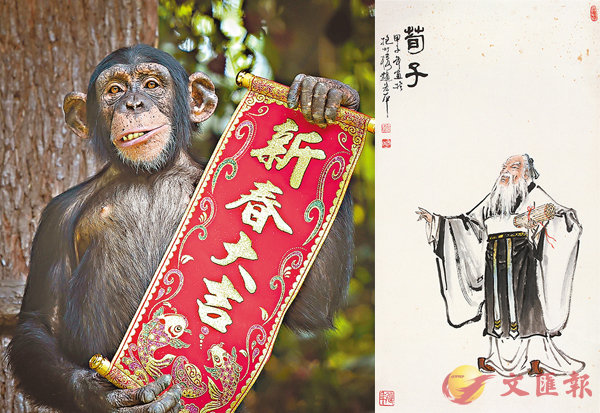

■荀子(右圖)認為人性本惡,與禽獸無異,必須經過後天學習「善」。 資料圖片

■荀子(右圖)認為人性本惡,與禽獸無異,必須經過後天學習「善」。 資料圖片本文講荀子。雖說荀子是孔孟之後的儒學大師,但思想體系卻與兩者不同。孔孟相信人有「仁」與「善」,即人有自覺的道德心,只要加以培養,即可成聖。荀子則否定這一點,視人性與獸性相同,而道德是外加的,成聖之路是向外在的學習而促成的。指定文言篇章的《勸學篇》即指出人如何通過外在的學習而成就聖人之道。

人獸皆性惡 學習變聖人

孟子承孔子的「仁」加以發揮,指出人與禽獸的差別很少,只是一丁點「善」的萌芽,因而稱這一丁點之「善」謂人之性。但荀子的着眼點則在於人與禽獸的相同之處,即皆有獸性,皆是惡,而不見人與禽獸之異,所以他提倡「性惡論」。他說:「人之性惡,其善者偽也。」即是說,人的本性是惡的,人之所以為善是需要後天培養的。

因此,人要重視後天的學習,通過外在的教化消除人天生的惡性,從而達到聖人的境界。

但是荀子的理論有矛盾,既然所有人的本性都是惡的,那麼「善」從何來?他說通過聖人教化,則「性惡」的世人可從善。但是聖人本身也是人,他的本性也應是惡,又何來有令他歸善的動因呢?這裡是說不通的。

天地親君師 以禮作教化

由於荀子視人性為惡,因此認為人需要教化。這教化的內容是「禮」。他在《禮論篇》說:「禮有三本:天地者,生之本也;先祖者,類之本也;君師者,治之本也。」即是說要規範性惡的人要用「禮」,而這「禮」的本源有三:第一是天地,這是生命之本源;第二是先祖,這是人類之本源;第三是君主與老師,這是人能有秩序、可致於治的本源。這即是所謂的「天地」、「親」、「君師」,此三者便是施予教化的外在本源。

因為荀子不相信人有向善的自覺心,因而強調外在的教導力量。他在《君道篇》中說:「道者何也?曰君道也。」從此,教化的力量便很清楚了--「君」是人民的最高規範。由此,荀子便建立了權威主義,即人民為萬惡,而君主為道德的典範,則君以「禮」教化民,使為歸善。從這裡便可以容易地解釋,為何荀子的學生韓非及李斯最後成為鼓吹君主極權的法家學者。清末譚嗣同便批評:「二千年來之學,荀學也。」

與孔孟一致 學問需累積

荀子強調外在的學習,最終可以成聖成賢。這種成德之道的目標是和孔孟一致的。由於強調外在的學習,他便在《勸學篇》中說:「木受繩則直,金就礪則利,君子博學而日參省乎己,則知明而行無過矣。 」木通過繩的規範而使為直;金屬通過石磨便會鋒利;君子通過學習及每天的反省,行為便不會出錯。

而學習是需要累積的,所以他又說:「積土成山,風雨興焉;積水成淵,蛟龍生焉;積善成德,而神明自得,聖心備焉。故不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江海。騏驥一躍,不能十步;駑馬十駕,功在不舍。鍥而舍之,朽木不折;鍥而不舍,金石可鏤。」一切的成就都是通過不停的累積及鍥而不捨的努力而來。可見《勸學篇》是配合他「性惡論」而提出的學習理論。

荀子提出「性惡論」與孟子提出「性善論」,兩者並非相反的對立,而是着眼點不同。荀子視人只有獸性,而孟子也承認人有獸性,但他更着意人有一丁點與禽獸不同的「善端」,他以此指出人性與獸性之異。所以孟子強調培養人之善的萌芽,擴而充之而走上成德之路;而荀子則認為人只能通過外在的規範與學習才能成聖成賢。■陳仁啟

作者介紹︰任教中學中文科超過17年。香港大學教育碩士、香港中文大學文學碩士。

逢星期三見報