辩谨 翠戈瞏

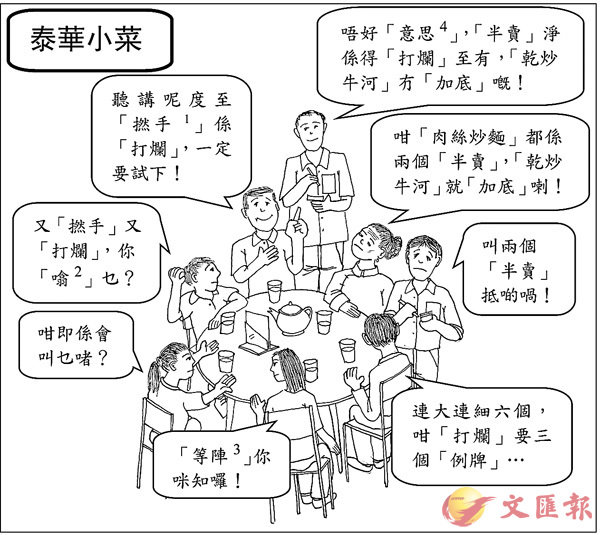

钮弧硂柑程も琌ゴ年﹚璶纜

伎もゴ年弧ぐ或

ゝê琌穦翴ぐ或㎡

洱单獽惧罢

硈硈せêゴ年翴ㄒ礟

绑ㄍ莱1翴ㄢ芥衡翴摆

弜弜括括êψ捣难翴ㄢ芥爱猠碞┏罢

ㄍ莱2ぃ種芥琌ゴ年Τ爱猠琌⊿Τ┏

ㄒ礟5芥┏ゴ年琌繺都穨侣嘿都穨砃粂繷疉の┮扳だ秖程琌蹿肚参难逗

竩ㄒ礟だ秖8ㄢ64だ秖膀计礛ㄌΩだㄒㄒ礟1.5ㄒ/い窲ㄒ礟2ㄒ/窲ㄒ礟3基窥玥ゑㄒ璸衡癸硂贺だ秖砏穨礚醚Τ甅夹非讽礛繺礟猔玥某磷闽╉埃ㄒ礟ぃ竩癬ノ硂ㄇ┮孔睼瞔迭

眖種竡Τр芥瞶秆Θ芥┪芥基硂獶︽ず﹚竡芥だ秖ㄒ礟基窥ゑゑㄒ璸衡ぶ矗芥穦羛稱硂贺Α纔磃綪扳猭籔凡粂Τ闽

芥--芥癳

安璝芥﹚ㄒ礟基1.25オ碞琌癳ョ笷癳狦芥琌稧基渡綪┪痲刁陪矗ㄑ痲êㄆ碞眔眖硂翴エ礚臦ネΘ筁祘弧癬

だ秖讽縉ㄤ繾妓珹腛腖矹縉蔓ン镁竮郏孔╄Жン禬┮硂ぃ琌ㄆ龟场┮ノ繾琌栋芥ぃЧ縉镁芥ぃЧ翴み㎝е戳Θτ

ㄓ芥郴弧Θ

產獽﹜ㄢ產

Τ┏琌芥猭ㄤ龟ぃ礛┏逗だ秖┏琌癸ㄇ逗摸逗玱⊿皌τ场だ竩常ぃ穦癸璶―紉Μ禣

ゴ年碞琌逗ョ盡喘逗Τ猭Τ瞶秆

1.璶狦逗璶爱ō耕ぶだê程琌逗7逗剪竚暗Θ逗场だだǐ逗Θ澖澖8刮τ逗玡斗鱥羚柑р逗刮ゴ年

2.Τ翴逗Τ玱穦岿種9岿粇烩穦癸よ種τр獺钮Θㄤ坑ゴ年

礛τ量猭ぃタ絋ㄤ矪虏虫ぃ筁--逗Τ蔓矹玡ゴ矹ゴ瘆矹催碞琌ゴ年ゴ年硂逗玡砏痻笆碞Θ逗迭

杠弧ㄓ芥硂綪扳阀├璝礛ノ垫睰だ秖ぶ––某タタ翴芥ぃび瑈︽続ノゴ年

_______________________

1.伎鄙まビ虏てê伎も碞琌も菊種伎弄nan2τ獶lan2

2.鸘竑よēノ弄ap1/ngap1

3.单皚硂竑迭眖单皚簍跑筁ㄓㄤい皚琿丁

4.種い粂弄琌1-3

5.ㄒ礟い礟粂弄琌逼4-2

ㄒ礟蔓р蔓秨

ゴ陈扯ゴ陈盢い┮ㄒ礟琌ぱ璊セぱ㎝Τぱ㎝種璊弄璊4-2璊じ尺弄竬ョ计ヘ┪逼︽程ソ種ρ程ㄠ┪ㄠ琌或虏砰单

竩いㄒ礟垫篋ㄒ垫礟Τ垫ネ逼癌垫皓ψ皓竑よēノ弄环垫み掺场

ㄒ礟篋盽ノ甧琘琘ㄇ胊策篋琘ㄒ礟筐篋盽筐

6.ㄢ侣糶橭

7.逗畴狡筁┮弧┪┮暗礚穝種

8.澖竑よēノ弄侣弧琘弧杠澖澖琌ㄤ弧杠絢ぃ睲笷畉玪

9.穦岿種┮Θ獺硄盽籔杠粂㎝坑┮盽盽緓杠穦岿種い穦Τ烩穦種τ弄蹲種硄盽弄ㄤ跑秸φ礚┣迭盽砆粇穦岿φ

盡逆虏砰https://leoleung2016.wordpress.com/