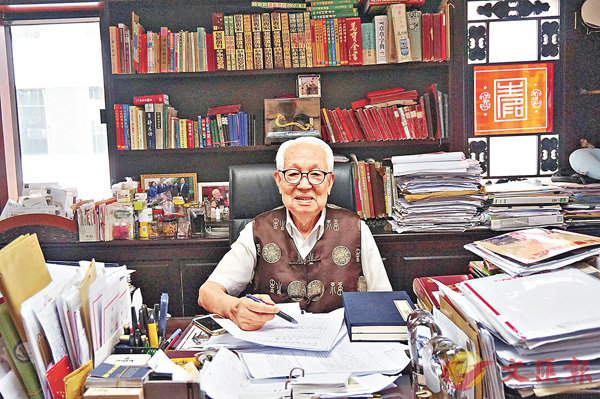

■堪輿曆學專家蔡伯勵是有逾一百二十年歷史的廣東真步堂第三代傳人。 張岳悅 攝

■堪輿曆學專家蔡伯勵是有逾一百二十年歷史的廣東真步堂第三代傳人。 張岳悅 攝堪輿曆學專家蔡伯勵是有逾一百二十年歷史的廣東真步堂第三代傳人,今年九十六歲的他明確指出,早在西元七世紀的唐朝,皇家欽天監就可以印製並頒佈曆書,這些經過皇帝審定批准的曆書被稱為「黃曆(皇曆)」,除了顯示天文氣象、時令季節等內容外,還附加了大量與趨吉避凶有關的規則和內容,這些內容在長時間的使用過程中,已經成為中國人調整自身社會關係的重要精神準則,並且一直延續到二十一世紀,依然在社會生活中發揮着重要的指導作用。

人類使用曆法最早可以追溯到五千多年前,曆法也因為其豐富的內涵和重要的價值,被視為人類文明和文化史上的璀璨明珠。中國則是世界上最早發明曆法的文明國家之一,從最早的「夏曆」開始,到之後的「殷曆」、「周曆」等上古曆法至今,中國歷史上曾多次修訂曆法,這些曆法不僅構成了人類歷史上最為精準的曆法體系,也對中國的文化與文明產生影響。「中華曆法講究科學與數學的結合,理論經由中華古老智慧長久的試錯驗證而得來,具備高度和深度的學識理論。曆法可以提醒大眾按照一定的時機、理論安排工作,什麼時候該有怎樣的行動,怎樣的時機最好,這些在我們日常的生活中也會有所考慮,與『不時不食』是相同的道理。」蔡伯勵說。

但包含大量吉凶禍福內容的《通勝》,卻時常被年輕人視為荒謬不經的迷信文化。近年,中華文化圈才逐步認識到,儘管對《通勝》褒貶不一,但無論從學術還是從生活實踐中看,傳統曆法都應當被視為一種客觀存在的社會文化現象,更是中華文化遺產中不可分割的組成部分。對此,蔡伯勵有自己的一番看法:「我做這行七十幾年,有自己的綜合多方面的計算工作,局內人知道這是科學,是中華傳統文化學術,有千千萬萬篤信的人找過我擇日看風水。也有一部分人持半信半疑的態度,認為其幾千年歷史流傳,寧可信其有不可信其無,這種理智的態度是很好的。但以現代人的眼光來看,現實是主導,所以不了解這類專業知識的局外人自然認為曆法是迷信。」但他同時坦言,風水擇日等不會像醫生的止痛針般立即見效,也不會擔保某件事一定成功,更多的是起到正面的輔助作用,「風水擇日只佔事情的百分之二十至三十,這個比例並不能全面解決問題,成功還要靠其他方面去補足,如行善做好事、讀書學習等,共同構成事情的結果。」近代的年輕人多受西方思想衝擊,對中華傳統文化的關注程度有所減少,對此蔡伯勵表示,此趨勢不是自己的幾句話建議便可以扭轉的,多讀古典文學和傳統文化書籍才是了解中華文化的重要途徑。

年出逾百萬本 暫不出網絡版

由於祖父在晚清光緒時期曾親手鑄造渾天儀用以計算天文變化,蔡伯勵亦將祖父當年用作觀星測運的渾天儀珍藏於家中,自己也踏上鑄造渾天儀之路,希望可藉該項工作延續古代天文學術,輔助編纂曆書及測天。同時他著書立說,出版了大眾讀本《永經堂、廣經堂通勝曆書》和堪輿工作工具書《真步堂七政經緯曆書》等,其每年與兒女共同編纂的《真步堂天文曆算通勝》每年出版逾百萬本,延續「通勝世家」的美譽。據他介紹,自己每年真步堂的《通勝》與坊間的不同,將傳統的「離地」《通勝》內容簡化,使其淺白易明,並為吉日打分,分為上、中、平吉日三種,簡單易明,並且與生肖相關聯,使每個人都可以找到最適宜的自己屬相的日子。

面對《通勝》與互聯網結合的趨勢,他認為網上的內容繁多,且多流於表面化的基本問題,也要考慮資料是否準確、清晰及適合自己,若想要解決更深入的問題還需找專家面對面交流,同時因為要顧及書商和版權的考慮,真步堂的《通勝》暫未有網絡版分享的計劃,他堅持以書查《通勝》是另一種難得的風味。