梁振輝 香港資深出版人

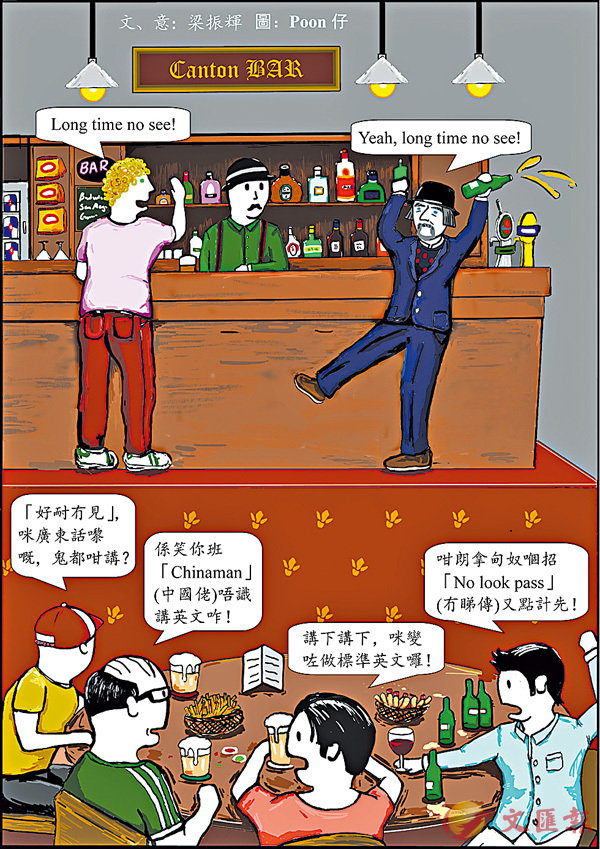

老外1:Long time no see!

老外2:Yeah, long time no see!

A:「很久沒見」,是中文罷,老外也這麼說?

B:是譏笑你們「Chinaman」(中國人)不懂說英語才是!

C:一直說下去,就變成了標準英語囉!

D:那朗拿甸奴那記「No look pass」(盲傳球)又怎麼算呢?

上期說「加油」的對應英語「Add Oil」是「港式英語」,嚴格來說這應是「Chinglish1」(中式英語)。這個英語詞匯是由「Chinese English」演變過來的,其生成的主因是英國文化中並不存在該些事物或現象,或沒能找到恰當的對應詞匯;為方便相互溝通,遂衍生了以其中文譯音作為對應英語的一些詞匯。在語言學上,由外地引進的詞匯稱為「借詞」(Loanword)。以下是一些取自中國,包括省港的英語詞匯:

Dim Sum(點心)、Shumai(燒賣)、Char Siu(叉燒)、Siu Mei(燒味)、Yum Cha(飲茶)、Dai Pai Dong(大排檔)、Lychee(荔枝)、Wonton(雲吞/餛飩)、Chow Mein(炒麵)、Mahjong(麻雀牌/麻將)、Confucius2(孔子/孔夫子)、Kung Fu(功夫)、Feng Shui(風水)

值得一提,「點心」中的「Har Kau」(蝦餃)和「Char Siu Bau」(叉燒包)都沒被收錄,是因為英國也有「包餃」(Bun & Dumpling)這類食品,所以他們會用「Shrimp Dumpling」和「Barbecued Pork Bun」這兩個較易明白的名稱。後來,尤其近期,「Chinglish」已由音譯為主變為意譯為主,「Spring Roll」(春卷)、「Lose Face」(冇面/丟臉)、「Seckill3」(秒殺)、「Add Oil」(加油)便是這類例子。今期,筆者帶出多人心目中,包括外國人,多年的狐疑--究竟意思是「很久沒見」的「Long time no see」是「Standard English」(標準英語),還是來自「好耐冇見」的「Chinglish」(中式英語)呢?

上世紀九十年代,某電視台一名被公認英語水準頗高的女節目主持人,在某節目中指出不少香港人把「好耐冇見」的對應英語說成「Long time no see」是不確的,要說就要說成「I haven't seen you for a long time」。對於上述的觀點,筆者多年來曾在世界不同角落「訪問」過不少以英語為母語的人士(English native speakers),得出了三個說法,其一、他們就是這麼說(約佔七成);其二、他們認為這是由中文按字義翻譯過來的(約佔二成);其三、他們相信這是英國人諷刺中國人說不好英語而創作出來的,可由於易上口,這便漸漸成了標準英語(約佔一成)。沒錯,以上統計反映了一定事實,可這些只屬個人看法,不足定論。筆者就此翻查了當代最具權威的《牛津英語字典》和《劍橋英語字典》,兩者不約而同地指出,這看上去不合文法的「Long time no see」是個用來表達「很久沒見」的片語,但並無說明出處。然而,有可靠來源指出該片語曾收錄於1990 年的一個美國演說中。那現階段我們又是否可以肯定這個片語就是「標準英語」呢?原來在英語中,只要在某段頗長的時間內,一些詞匯在書面語和口語中有高頻次的使用量,便可歸入「標準英語」。為此,上述的爭議點懸疑未決。

除「Long time no see」這個被多人認為不合文法的片語外,近年亦出現了不少依循相同法則的詞匯,如:「No look pass」,籃球和足球中的一個術語「冇睇傳」(盲傳球)--不看人傳球;「No-fly zone」,意思是「冇飛區」(禁飛區)--禁止任何未經特別申請許可的飛行物體(多為飛機)飛入或飛越的空中區域;「No-show」,意思是「冇現身」--放棄預訂機位。既然這種格式「好使好用」(簡單易用),大家又何須爭論 「Long time no see」是「標準英語」還是「中式英語」呢?與其說這是「標準英語」,倒不如把它歸入「口語」(Colloquial),不是更恰當嗎?

________________________

1.「Chinglish」一詞的使用最早是在1957年,「Chinese English」一詞則在1857年。此等「中式英語」原為英國人與香港、澳門和廣州主要說廣東話的中國人在交易上的一種溝通語。後來,「中式英語」傳至上海和其他條約港。

2.「Confucius」是由有「萬世師表」之稱的孔夫子「拉丁化」(Latinization)而成的。

3.「Seckill」由「Second Kill」而來,原指在極短時間內打敗對手,後引申極速完成某件事。

【專欄簡體版】https://leoleung2016.wordpress.com/