■地點是香港,換了其他地方,也不會影響小說的意旨。 作者提供

■地點是香港,換了其他地方,也不會影響小說的意旨。 作者提供■ 黃仲鳴

一九七零年代末,在一家雜誌社任記者兼編輯,有次來了個新記者,是浸會畢業的,一日談起徐訏,我說:「是大作家咯,一定大受歡迎啦。」誰知那女生聽了,嘴向上翹,一臉不屑。怎麼啦?她叫我請飲茶,才告訴我一個故事。

大作家是她的老師,對學生十分眷顧,尤其是女生,常常一起去飲咖啡(老師有點法國情調嘛),看電影。一日,大作家拿了張戲票,邀她一齊去觀賞。黑暗中,一隻手突然伸了過來,握住她的手。她渾身一顫,但又不敢和不好意思甩開他。這場電影看得一塌糊塗。以後他再邀請,不敢再去了。

故事是真是假只是單方的供詞,無從確證。《徐訏傳》說:

「他是一個稱職而令人喜愛的教師,他備課認真,講課內容充實,風格幽默風趣,很受同學歡迎。」

但,有學生卻指「徐訏先生的課不動聽,但他在你的小說創作功課中所提的意見,卻是頂珍貴的。」這可能是真的,觀徐訏其人,如鐵板一塊,他的課怎會動聽?他是個沙龍式文人,「教師」肯定不稱職。

綜觀徐訏在港的日子,相信最愜意的還是教書這段歲月,和年輕人在一起,令這位過客得到最大的歡愉和樂趣。偷襲女生玉手有沒有淫念呢?那就無從考究了。我相信,那只是聊補他那顆寂寥的心而已。老人家尋求慰藉,是可理解的。

在港三十年,心卻不在港,在哪?當然是莽莽神州大地,神州不可回,到臨死前幾年,還計劃逃脫香港,擬赴台灣定居,最後不得願而終。

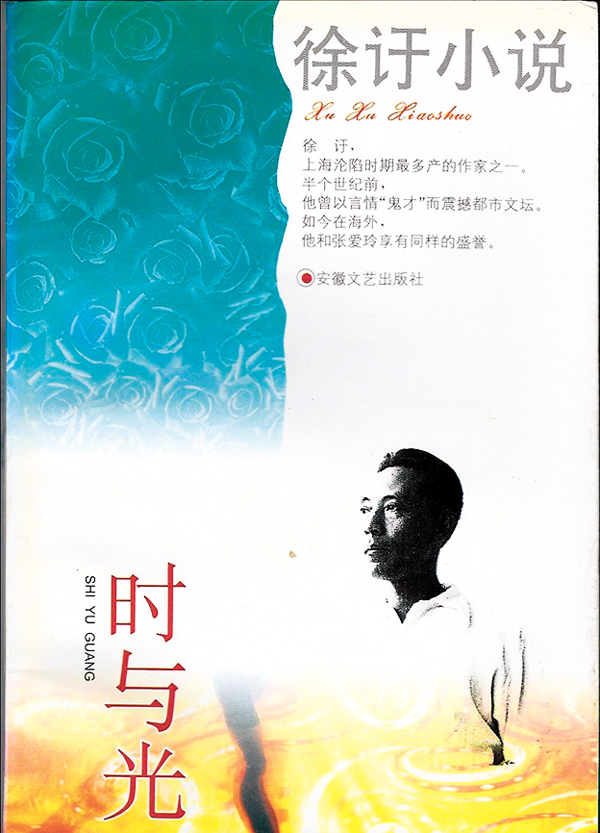

徐訏在香港時期的作品,極少涉及香港社會的深層,只是在表面上虛晃一招,例如他晚期的作品《時與光》,開首就說:

「假如你一個人到了一個新的城市,住進旅館,打開你的行李,放好你的雜物,洗一個澡,坐在沙發上,翻閱你機場上或車站上買來的報紙,看到世界的一切都是依舊,而當地消息突然兩樣,裡面所記載着地址與人物,而你都覺得陌生,這時候你是多麼需要一個當地的朋友呢!」

香港在徐訏的心目中,雖是「同文」,卻是「異族」,他渴求的只是「當地的朋友」,卻不願意去結識新朋友。

「如今我是這樣一個人,到一個新的城市,在旅館裡,坐在沙發上,翻開電話簿,一串串都是陌生的路名,陌生的人名,假如其中有一個熟人是多好呢!電話就在旁邊的小桌上,我可以馬上打去。但是,我怎麼翻閱也沒有。這因為我在香港,香港是我只經過一次而從未逗留過的城市。」

《時與光》是「借」香港這城市而寫的小說。小說中有深水灣,有瑪麗醫院,有尖沙咀等地方,但只具其名,而無其實的描繪,這是香港的表層而已,換了另一個地方,不影響這小說所刻畫的,和它的意旨。

徐訏就是這樣的一個人,在喝着香港所供養的奶水,而留不住他的心。