梁振輝 香港資深出版人

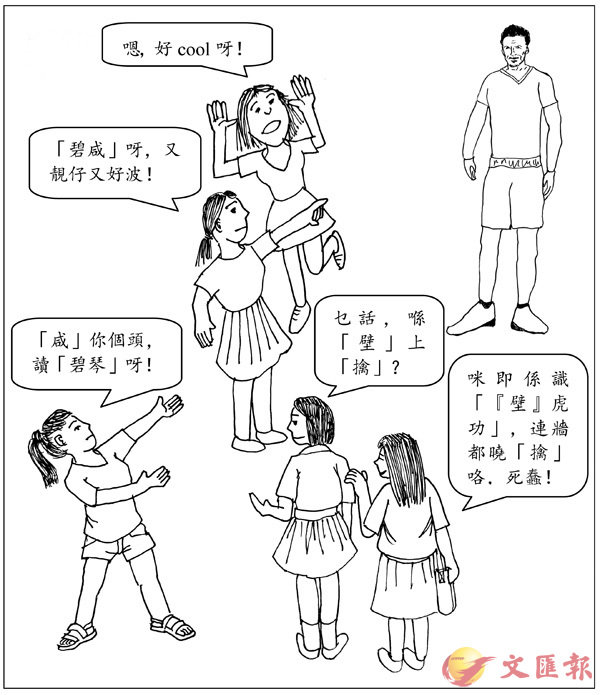

粉絲(fans)/擁躉(擁護者)1:嗯,好酷呀!

粉絲2:「碧咸」呀,又帥又好球技!

粉絲3:「咸」你的頭,讀「碧琴」呀!

粉絲4:什麼,在「壁」上「擒」(爬)?

粉絲5:不就是懂「壁虎功」,爬牆也懂咯,蠢人!

續前期(因插登了「駁斥人們對『蘇州過後無艇搭』的解說」)......

個案2:見「ham」就「咸」?

在香港,可能受倫敦一家球會West Ham(韋斯咸)、英國城市Nottingham(諾定咸)、英格蘭球員Teddy Sheringham(舒寧咸)等的中譯影響,但凡遇有英文名稱的後三個字母是「ham」,一般都會譯作「咸」。也有例外的,如「Birmingham」譯作「伯明翰」,Durham Road譯作「對衡道」,Langham Place譯作「朗豪坊」。

示例1:碧咸(David Beckham)

「碧咸」是前英格蘭足球代表隊隊長。譯時就是將「Beckham」拆成Beck-ham,其實h是不發聲的,於是乎應讀作「Bec-kam」,那譯作「碧琴」會較貼切。

示例2:雲咸街(Wyndham Street)

由於h不發聲,該街道應讀成「Win-dum」。

順帶一提:

●Birmingham的英語讀音是Bir-ming-ham,譯作「伯明翰」,甚至「伯明咸」也屬正確。

●Durham的譯音「對衡」應由英語讀音拆成Dur-ham所致,正確的英語讀音是Dur-rum。

●Langham的英語讀音是Lang-um、美語讀音是Lang-gam,「朗豪」的譯法應沒依據原讀音。

個案3:逢「wick」皆「域」?

在香港,但凡遇有英文名稱的後4個字母是「wick」,一律譯作「域」。

示例1:和域大厦(Warwick House)

由於w不發聲,該大厦應讀作「War-rick」。

可能是「太古坊」有英資背景,最早期進駐該處的多為英資機構,聚集了不少精通中英文的中外人士。說來諷刺,當時竟沒有人指出這個見笑的英漢翻譯錯誤。

同理,和域道(Warwick Road)應讀作「War-rick」。

示例2:分域街(Fenwick Street)

由於w不發聲,於是乎應讀作「Fen-nick」。

示例3:賈士域堂(Keswick Hall)

「賈士域堂」於1958年建成,屹立於「香港理工大學 (理大) 前身「香港工業專門學院」及「理工學院」校園正中央。

由於w不發聲,該禮堂應讀作「Ke-sick」。

另者,Keswick Street雖則譯作「敬誠街」,但原名為「奇士域街」,顯示譯時也曾犯上相同錯誤。

個案4:先有「茜草灣」還是「晒草灣」?

這個答案足以影響「茜草灣」的讀法。原來香港有三個「茜草灣」,分別在觀塘、青衣和大嶼山。位於觀塘那個海灣於未發展時,一片荒野,不知是否人們多於此地「晒草」(把草放在陽光下使它乾燥),因而起名「晒草灣Sai Tso Wan)」。「晒」、「西」也算音近,而「茜」也有一音為「西」,且「茜」字予人較「西」字堂皇優雅,於是有關部門便美其名為「茜草灣」。

有人卻說,「茜草灣」原以「茜草」命名。「茜草」又名「活血草」,可作中藥,據說有行血活絡、祛痰止咳的療效。「茜草」中的「茜」音「善」,而非另一讀音「西」,只是大部分人將「茜草灣」讀作「西草灣」而已。

查戰前的「茜草灣」,是一處堆放垃圾的地方,故又有「垃圾灣」之名。由此看來,那裡垃圾亂草就一大堆,應找不到「茜草」的芳蹤,且「晒草灣」的名稱早見於上世紀六十年代一幅「茶果嶺鯉魚門街道詳圖」上。

再者,位於該區的「晒草灣遊樂場」仍保留着「晒草灣」這名稱,相信是根據一個較早期的名稱罷。在今天來說,「晒草灣」中的「晒」字是簡體。查簡體字約於上世紀六十年代中期才在內地全面流通,因此在此之前,「晒」只是「曬」的別寫。從這點也可看到「晒草灣」是一個頗舊的名稱。

上述幾項資料足以證明先有「晒草灣」後有「茜草灣」,如是者應維持「西草灣」這個讀法,至於「善草灣」的讀法只是個巧合而已。嚴格來說,「茜」的正讀是「線」,「善」只是俗讀而已。

【專欄簡體版】https://leoleung2016.wordpress.com/