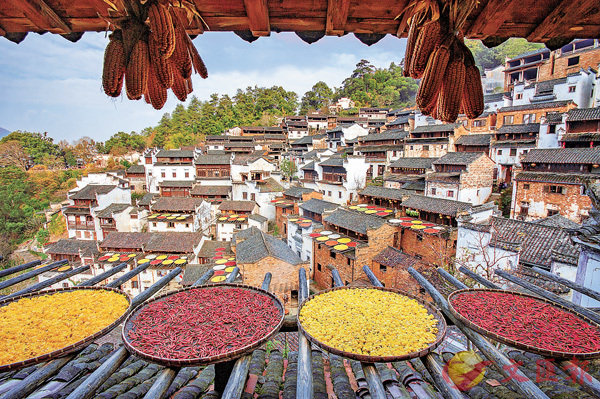

■家家戶戶都在曬東西,成就了一幅幅經典傑作,畫面頗為壯觀。 作者提供

■家家戶戶都在曬東西,成就了一幅幅經典傑作,畫面頗為壯觀。 作者提供若 荷

金色的、收穫的秋天,往往是經不起曬的,一曬,就露出了心事,一曬就知道秋天無處躲藏。是什麼給大地鋪展上金黃,在那瓦藍的天空下秀出一片火紅的景象?秋收然後冬藏,是我國各族人民生活的習慣,穀物收割過後,必然就要有個讓陽光撫摸炙去水分的過程,因而許多地方的人們在季節收穫之後,都樂於為莊稼拾掇出個曬場,於是便有了人們所說的「曬秋」。

畢竟每一枚果實都來自於汗水,每一顆稻菽都是消耗生命體力的一次次付出。收穫的秋天,北方人曬出的是苞米,南方人曬出的是稻穀,而篁嶺的秋天,則曬得更加豐富多彩。他們那看似尋常的一曬,曬出的不僅僅是稻穀,而且還曬出了一種文化與精神。

看過篁嶺的曬,方才知道什麼叫「曬秋」,只有篁嶺的曬才稱得起曬秋的。與普通的曬秋不同,這裡的曬秋無關乎季節的變化,而是關乎收穫的多少。春天他們曬筍乾、曬蕨菜,夏天他們曬冬瓜、曬南瓜,秋天他們曬蘿蔔、曬菊花。剛打下的稻穀束在一起可以曬,下河打來的魚蝦也可以曬,用一根繩索束住魚的尾,成把的稻穀懸掛在斑駁的屋簷外,透過紅漆掃過的門窗望過去,清清楚楚的,就如一彎長短不齊的眉。

這是一個令人懷舊的地方。在北方,那些懸掛在樹上的玉米是令人懷舊的,在篁嶺,那些扁圓碩大的竹匾亦是用來懷舊的。那穿在竹竿之上晾曬的茄子、豆角,就像穿曬了百年以及千年的時光。那些竹匾編織的可真大啊,這麼大的竹匾只有一副伸展開的雙臂是將它端不起來的,它需要結實耐用,就需要竹篾的質量和重量。一根根碗口粗的椽木一頭自房屋牆壁上伸出,一頭凌空於街道狹窄的上方。陽光照射,一枚枚圓圓的光影打在地上,宛若一道撐起的傘,陰涼形成,架在上面的竹匾就是那隻碩大的傘。人們頂着它所覆貌熙捲D行走,用腳步輕輕丈量村莊。在那些曬出的竹匾下行走,仰起頭,映入眼簾裡的又是一道亮麗的風景。

村莊不大,有百十戶人家,房屋建造高低錯落,人們在這地無三尺平的山頭上,打造出不同格局不同朝向的徽式民居,灰磚黛瓦,斑駁的泥坯泥牆反射着不同明暗的光,如同畫筆隨意塗抹的油畫。當地人承襲老輩人傳下來的農俗,要把每年的收成鋪展在這些巨大的竹匾裡曬。因而被來自天南海北的人們稱之為「曬秋」。攤開的曬品,就是他們今年的收成,誰家播種了什麼,誰家採來什麼緊俏的山貨,都是用一隻竹匾展示的內容,彷彿以此表達對生活的感恩,對天空和大地的一聲無言的致謝。

蹲在曬台上曬秋的大多是些女性,她們頭紮一方樸素帶花的頭巾,埋頭整理着將要鋪於曬匾的物件,手輕輕一劃,便讓紛雜的曬件變得簡單、均勻、理順。別看她們是土生土長的婦女,卻一個個胸懷藝術,興致上來,會將不同顏色的果蔬精心拼成一幅優美的風景或者是人物。她們曬啊曬,視線從沒自竹匾上抬起過,一副坦然自若的表情。曬秋,對於遠方的客人來說讓人震撼,對於她們來說卻是日常中的部分。或許她們都不知道,因了她們手下的一件件傑作,而使祖祖輩輩居住的這個地方,成為一種文化符號而遐邇聞名。

篁嶺,屬於典型的山居形村落,被人們譽之為「天上的街市」,周邊千棵古樹環抱,萬畝梯田簇擁,綠是篁嶺的主色調。村中所有的住宅都圍繞天街而建,即便遠離天街的地方,也要開闢出一條小徑,砌上一層層石階,高低曲折地通往自家的院落。天街,就像一條穿起整座村莊的玉帶,把篁嶺古村順其自然地引領起來。近三百米的天街古巷,分列着各式各樣的商舖、茶坊,站在篁嶺的高處,你能俯瞰到這裡的人文奇觀--「曬秋」,那一匾匾不同顏色的竹製曬匾,與古巷兩旁林立的徽式茶坊、酒肆、書場、硯莊遙相呼應,古意盎然。在天街上行走,就有機會體驗「曬秋人家」的農俗,體驗「朝曬暮收」田園生活。人們用眺窗為畫板,支架為畫筆,曬匾為調色盤,春曬茶葉,秋曬辣椒......百米落差的嶺谷之上,家家鑿窗採光,戶戶支架曬物,成就了一幅幅經典傑作,頗為壯觀。

泥坯脫落的古老民居,經過了多少風雨呢?新與舊的交集,古老的和嶄新的文化碰撞,充溢着遽然不同的精神特質和文化氣息。牆角點綴的各色各樣的野花,沉靜安詳的人們自街上從容走過,各色各樣的服裝,一身悠閒款式。間或現出幾個安靜女孩,着月白收身小褂,配藍色筒狀的長裙,平底刺花的繡鞋,閒適且充滿了詩意。還有查氏酒坊的悠遊柔轉的笛音,宛若朱雀輕鳴,悅耳,動聽,將來往遊客的喧嘩化作一片絢爛織錦。只是這座形同「天街」的村落,處處小橋流水人家。相傳從前有位皇帝知曉了這個地方,一時興起,揮筆寫下「天街」兩字,如今御筆揮就精匠雕刻的「天街」牌坊還在,只是光陰漸遠,一座青石縫隙間的巍然,已經穿過一個又一個時代。經了梯田繞裹的古老村落,彷彿就這樣被梯田托舉起來,成就了他們的生命之歌。

和許多地方的人們一樣,篁嶺居住者樂於農事和田耕,村民以養殖、耕種、採集山貨為主,生命與山上的毛竹一樣繁衍不息相伴一生。他們春種夏收,夏種秋收,季節從春光三月慢慢滑到金秋八月,而後九月、十月......每一個月份,都有各種各樣的稻蔬收穫,走入曬秋人家。稠密的稻田割下的稻穗,雨後竹林挖到的竹筍,瑩綠椒棵上結出的辣椒,一枚枚採摘離枝之後抱而如生的菊花,都一一集中在這裡曬了,層層復層層,隨着季節的交替,房前屋後成了曬匾的世界。

篁嶺的雨季稍長,採來的竹筍需要曬,打下的稻穀需要曬,摘下的瓜果種子也需要曬,這一曬,就從春天曬到了秋天。春天的曬是溫暖的,夏天的曬是鮮艷的,秋天的曬是斑斕的。金燦燦的陽光在八月的秋天裡還熱烈着,在九月的秋天裡帶着光芒撫摸着曬匾裡的綠白紅黃,撫摸着農家心頭隱藏的喜悅。金色的玉米加入了曬的隊伍,紅通通的辣椒加入了曬的隊伍,黑色的大豆也加入了曬的隊伍......當所有的隊伍都集合起來,驀然發現,她們竟然曬出了家鄉的山水,曬出了一面面花團錦簇下的五星紅旗。一幅幅曬秋圖赫然出現在一座座曬台,人們更願意將它們當作一種藝術去欣賞,去領略。

我是北方人,不知道篁嶺的秋天有沒有小麥、紅豆、高粱、穀子、棉花、甘薯等等,如果有,那也一定會加入這個規模龐大的隊伍,等待篁嶺上的人們為秋天曬出新的內容,曬成一部穿越古今南北的大地之書。