■ 此書集余英時懷念和研究錢穆的文章,甚是好看。作者提供

■ 此書集余英時懷念和研究錢穆的文章,甚是好看。作者提供黃仲鳴

一九六零年代,時屬少年,懵懵懂懂,囫圇吞棗讀了不少書;最迷的是余光中,十分喜愛他的散文,文星出版了他的《掌上雨》、《逍遙遊》、《左手的繆思》,捧之在手,友儕間談個不休。篇章如《下五四的半旗》、《剪斷散文的辮子》等,成為我們從文的口號;有人談起錢穆,便用余氏口吻斥錢為「儒家的鴕鳥」。

至於如何「鴕鳥」法,當年是一知也沒半解。只知錢穆評了莎士比亞,莎迷的余光中不服氣,為文反駁了他。

近日重讀余光中這篇文章,始覺錢穆並非「文學人」、「西洋文學人」,所寫自然有所偏差,但余之謾駡,亦有所偏差。錢先生是「國史大家」,他的得意弟子余英時便說:

「《國史大綱》並不僅僅是直接從第一手史料中鈎玄提要而成,其中同時也充分吸收了現代中國第一流史學家的嶄新創穫,如王國維、梁啟超、夏曾佑、陳寅恪、顧頡剛等。大體上說,錢先生對於近賢新得不但隨時採擇,而且在撰《國史大綱》時更從通史角度另作斟酌,有所調整,然後才寫入書中。所以我一向認為《國史大綱》融貫了從清末到二十世紀三十年代中國新史學的主要成就,錢先生在〈書成自記〉中說:『其時賢文字,近人新得,多所采獲』,這是一句千真萬確的話,決非一般客套話。」

余英時雖沒直接反駁余光中的「儒家鴕鳥」之說,但指出:「錢先生雖有明確的價值取向-他信奉儒家的價值系統-但他並不把自己的價值系統(相當於古人所說的『道』或『道統』)直接向我灌輸。」他教導弟子,既是「授業」,還在「解惑」,而「傳道」即在其中。研究學問,何來埋首沙中?

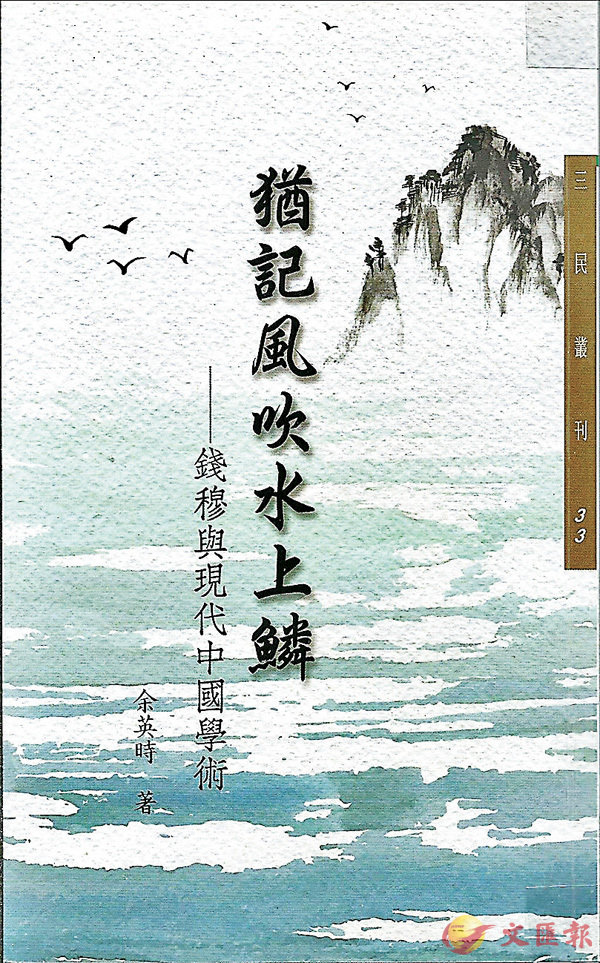

錢穆逝世於一九九零年。余英時投在門下,是一九五零至一九五二年,時香港新亞書院剛成立,學校經營困難,讀書環境不佳;但在錢穆艱苦辦學中,一眾弟子也勤勤勉勉,一九五三年,新亞成立研究所,余英時即「全情」拜入錢門,研究中國史學。後來負笈美國,著作等身,終成一代漢學大家。錢穆逝世後,余英時寫了兩篇悼念文章,一是《猶記風吹水上鱗》,二是《一生為故國招魂》。一年後,台灣的三民書局要余英時編一部紀念錢穆的專刊,余英時尊師念師,遂將上述兩文編入,再加入與錢穆相關的文字,包括四萬字的力作《錢穆與新儒家》,和揭郭沫若掩襲錢穆著作的《〈十批判書〉與〈先秦諸子繫年〉互校記》,書名就採《猶記風吹水上鱗》,副題「錢穆與現代中國學術」,厚厚一冊,着重分析了錢穆與五四主流派、馬克思主義派、新儒家之間的錯綜複雜的關係,極見余英時功力,也可窺余英時對老師學問的洞識。至於余光中所指為「儒家鴕鳥」,應是未深入研究錢學,只是據錢一篇文章而下的斷語,當然是不足為法。

余光中起了這稱號,幾十年了,應該洗掉。