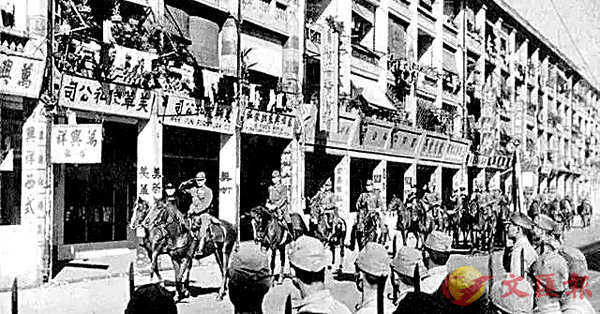

■1941年香港淪陷,張愛玲當時正在香港。 資料圖片

■1941年香港淪陷,張愛玲當時正在香港。 資料圖片■郭詩詠 香港恒生大學中文系助理教授

2020年是張愛玲百歲誕辰紀念,也是新冠疫情導致全球停擺的一年。在這樣的例外狀態中,重讀張愛玲寫戰爭的作品,不免再次驚訝於歷史微妙的重複。

我們都知道,在《傾城之戀》裏,香港的陷落,成全了白流蘇的婚姻;而一場太平洋戰爭,又何嘗沒有成全了張愛玲的創作?1940年代,在戰爭陰影下,日常生活裏充滿了「非常」和「無常」,致使張愛玲的思想背景裏總有一重「惘惘的威脅」。在她筆下,文明的毀滅、死亡的荒謬、絕對的孤獨,以及人性的自私,都構成了她作品中獨特的蒼涼美學。

1941年聖誕,香港淪陷,張愛玲和朋友炎櫻都在香港。她們親身經歷了香港淪陷,但她們的反應卻與一般人不太一樣:

「我記得香港陷落後我們怎樣滿街的找尋冰淇淋和嘴唇膏。我們撞進每一家吃食店去問可有冰淇淋。只有一家答應說明天下午或許有,於是我們第二天步行十來里路去踐約,吃到一盤昂貴的冰淇琳,裏面吱格吱格全是冰屑子。」

這段文字的經典解釋,就是戰爭剝淨了所有,暴露出食色才是人性。走長途踐約去吃不好吃的冰淇淋,大概就是嘗試在苦中尋一點感官上的愉快,並且在百無聊賴中找點事情做。張愛玲在《自己的文章》裏就坦言:「人是活在一個時代裏的,可是這時代卻在影子似的沉沒下去,人覺得自己是被拋棄了。為要證實自己的存在,抓住一點真實的,最基本的東西。」

我一直都這麼理解二人的「反常」,然而事到如今,忽然悟到,她們才是「日常」吧?在戰爭的例外狀態中,想吃杯雪糕也顯得奇怪,而誰都沒想起的是,那本來就是少女的生活日常。正是「例外」本身讓人失去正常生活的條件,如此看來,兩位少女踏着頹垣敗瓦的身影,忽爾有了幾分卑微抵抗的姿態。自欺是有,自我更甚,但每個人都總有自己的方法,堅持自己的生活方式,不被例外打擾。

同樣是淪陷,張愛玲到底還是指出了上海和香港的不同。「我們立在攤頭上吃滾油煎的蘿蔔餅,尺來遠腳底下就躺着窮人的青紫的屍首。上海的冬天也是那樣的吧?可是至少不是那麼尖銳肯定。香港沒有上海有涵養。 」

其實,當你能立在屍首旁邊吃小吃,涵養什麼的,已經不成問題了。在這點上重提涵養,祖師奶奶確是能夠在例外中把她的正常進行到底。

逢星期三見報