�����J-������

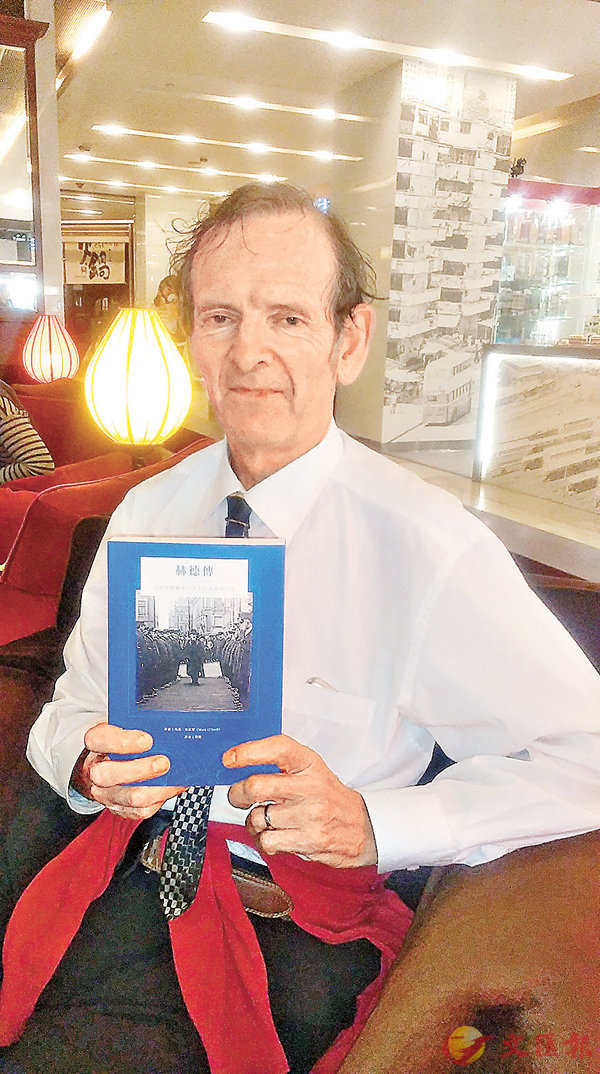

�����J-�������b�߲M���ꪺ��N�ƶi�{���A���@�ӥ~��H���W�r������Q�����Gù�B�S-���w�]Sir Robert Hart�^�C�b����A�禳�H�L�W�r�R�W�����w�D�C�o�ӥX�ͩ�^�ݷR�������G�Ӥl�v�H�A���x�M�®�����������`�|�ȥq���b�ӥ@���C�b�o�b�ӥ@�����A�M�¸g���F�v�ȹB�ʪ��}���ݥ@�ɡB�ҤȾԪ������ѡB���l���ܪ��h�W�����j���v���C�@����`�C��H�B�@�a�Τj�����v�����J-�������]Mark O'Neill�^�g�U�F�m���w�ǡG�j�M�R�������ڨB�W�찪�v�������n�@�ѡA�^�U�F���w�ǩ_���@�͡C�b���������M�X�ɡA�������{���G�Y��Ū�M�ª��{�N�ƶi�{�A�h������������w�A�]���{�N�ƪ�������סB�l�F��ת��إߡA�P�L�K���i���C����G�����׳��O�� �}��

���J-�������b�_�ʩM�W���u�@�W�L�Q���~�A����L�^��s�����q�]BBC�^�B���z���O�̡A��q����B�k�y�M�饻�y�C���{�N�v������s���������X���L�m�����F���R�����H�G�@��DZФh�b�å@���ꪺ�ͲP�n�B�m�ѥ[�@�Ԫ�����Ҥu�n�B�m�q�F���K����Ĭ�p���x�n�B�m��a����--���ܤ��ꪺ�Q�G�쭻�s�l�̡n�B�m�⩤�G�c���@���ǩ_�n���M�ۡC������쪺�O�A�b�����]�H�U²�١u��v�^���M�X���A�������]�H�U²�١u���v�^�_�w�F����v�ǬɥH�����[�I�A�{������N���w�ݧ@�O�@�Ө嫬���^��H�A���������O�R�����H�A�o�]�O�L�g�@���ѮɮѦW���ѨӡC

���M���J�U���x����

��G���ӱz���[�I�A�ڭ̬�����N���w�ݧ@�O�@�Ө嫬���^��H�H

���G�^��H�j�����O���F�^��F���B�x���B���~�άO�ۤv���Q�q�Ӥu�@�C���O���w�Ӧ۷R�����A�b�R�����X�͡B�����B���Ш|�A�ҥH�M�嫬���^��H���P�F�ӷ��ɪ��R�����٤��O�@�ӿW�ߪ���a�A�����ݩ�^��A���w�����ݩ�^��~�泡�C���l�סA�L���H�P�@��^��H���t�O�C�ҥH�A�n�j�եL�O�@�ӷR�����H�C

���w���Ӥl����G�A�Ӧb���ꪺ�v�H���֬O�Q�ڡB�x�H�A�����b�Y�ص{�פW�|�������P�A�ӻ��w���������L�a�ӤF�˩M�P�C���~�A���w���a�x�O�R�����H�B�v�ЫH�����з|�]�O�R�����з|�B�NŪ���j�Ǥ]�O�R�����j�ǡ]�����k���S�k���j�ǡ^�C�o�dz��O�嫬���R�����Ÿ��C

�R�������g�o�L�j�ȯ�A��ӷR�����H�f���|�����@���h�F�]�j���άO�����^�A���ɻ��w���bŪ���ǡA�C�ѥh�а��w�A����F�з|�ѥ[�������U�a�H�C���ɪ��^��O�S���j�ȯ�A�^��譱�]�ä��O�����߷R�����譱���ȯ���D�C�i���A�o�O��Ӥ��P���a��C�o�]�ﻮ�w���ͤF�ܤj���v�T�C

��G���w�����M�ª�N�Ʈ������Ĥ@�H�H

���G�o�O�D�`���M���C�b�P�ӥ��Ѱꪺ�Ԫ����A�Ԫp�D�`�E�P�A�M�F�����Ҧ��귽�M�]�F����J�F�o���Ԫ��C���ɥ]�A�W���b�����u���a�ϡA�M�®����]���g�áB�IJv���������D�A�ް_�F�~�ꤽ�q�������A�ҥH�~��譱�n�D��´�@�ӥ~��H�z���������c�A��O�N���ߤF�����C�M�F�����M�惡�����A��ų��o�@�������IJv�����A�B�C�~�V�M�F��ú�Ǥ��ֵ|���A�M�F���̲K�����F�o�˪��ƹ�C

���~�A�M�F�����D�n���O�ӥ��Ѱ�A�ҥH�ڥ��S����O�A�P�~��i���ܡF�P�ɡA�M�F���ٻݭn�~�ꪺ�O�q�h��I�ӥ��Ѱ�]�Ҧp�v�j���^�A�o�]�P���F���������ߡC�̪�A�������t�d�H�O�@�Ө嫬���^��Q�ڡA�A�����ƺC�C���n���O�A�o��t�d�H���@�N�����M�F�������R�A�H�𰲪��W�q�զ����}�F����C���ɡA�e���_�ʪ����w����F�x���j�ڤ岻�M���ˤ����`�C�o��ӤH�ﻮ�w�L�H�����A�q�Ӧb�o�Ӱ��M�����J���P�����w�����F�������t�d�H�C�q��a�����צӨ��A�o�γ\�O�@�ؽt���C

�إ߬۹�M�G���x�����

��G�M�¦��ۤv���x����ƩM���A���w�@���@�ӥ~��H�A�O�p������������M�©x�����H

���G�M�©x�����M���H�����w���w�A�{���L�O�@�ӥ~��H�A���M��������o�˭��n�������t�d�H�F�䦸�A�]�@�w���H�|�{���A���w���߲`�B���M�O�A�ȥ~��ӫD�M��F���~�A���ɪ��M�®����O�ѦU��զ����A���k��H�B���^��H�B���w��H�B������H���A���P��a���x���|�����P���Q�k�M�߳��A�]���]���~��H�|�ﻮ�w���Q�C�ҥH�A���������U�A���w����b��������t�d�H���F�|�Q�K�~�A�O�D�`�u�����C

���w���\������A�D�O�P�M�t�d�~��ưȪ����c--�`�z�Ū��A�O���F�K�������q�C�]���`�z�Ū����H�D�`�M�����w��ɤU���������B�@�H�Φ��Z�A�ҥH�ﻮ�w���{�F�H���C�����C�~�N���ֵ|���浹�F�M�ʡA�̰��ɡA���J���ʤ����G�Q�C�V�Wú�ǡC�ҥH�A��M�ʦӨ��A���w�b�Y�ص{�פW�O�@�ʷn����C

��������O�A���w�O�@�Ӥ���q�A����D�`�y�Q�C�L��s����H��§�`�B��ơB���U�D�`�`�J�A�x���F�P����H���ʪ��覡�M�ޥ��A�ר�O�M�©x�����B�@�W�h�C

���~�A���w���ȱq�ƤF�������u�@�C�L�P�U��~��x���ө��A���������F�q�F�C�馳�\Ū���z���s�D���ߺD�F�P�ɻP���~�O���K���p���A�إߤF�e�j�����Y���C�ҥH�A�@���X�{��ۤv���Q�����ΡA���w�|�Φ��x���ñĨ����I�C

��G���[�I�{���A�۸���M�¨�L���c�A�M�ª������۹����G��A�o�P���w�إߪ�������צ������p�H

���G��C�o���X�Ӽh���C�����A���ɪ������O�@�Ӹ����c�A�Ѥ��P����a�H���c���A�j�a���ۺʷ��C�䦸�A�O�|�p��סC���P����f�B�a������A���|���i�f���X�J���ε|�����p�C�o�Ƿ|�p���ӡA���w���|�˦۹L�ءA�P�ɤ]�z�L���P���D�ֹ��ت��u��ʡC�ĤT�A���ɪ������^�氪�~�i�G��h�C�N����Ө��A�����H�������J���L�@��F���x�������J�A�o�b�@�w�{�פW�K��F�G�ѡC�ĥ|�A�]�O������쪺�@�I�C���w�N���ꪺ�����H���P�~��H���V�X�b�@�_�줽�A�o�˪��������s�դ覡�A�קK�F�p����M�������Φ��A�b�Y�ص{�פW�]�קK�F�s��ʪ��g�G�C

��G���w�������|���A���֦����M�x�ƪ�N�ƪ��g�O�C�b�ҤȾԪ��e�i�A���w�Ϲ�M��}�ԡA��]�O����H

���G���w�������D�`�F�q�A��饻�H���x����������C�饻���٬O�@�Ӧ��\���ǥ͡A�ȶȥΤG�B�T�Q�~�ɶ��N��{�F�u�~�B�Ш|�B���|�B�F����´���譱���{�N�ơC��F1890�~�A�饻�w�g���F�j�j�����W�O�q�C�o�DZ��ΡA���w�D�`�M���C�L���ղM�µL�k�P�饻�ܿšC�����ɲM��譱�W�W�U�U�H�u�p�饻�v�B�u�رF�v�ݫݤ饻�Aı�o���ӵL�áC�ӷO�H�ӦZ���ή��x�g�O���[�M��A�����w��[�M���M�µL�k�ԳӤ饻�C�Ԫ��O���ڥD�q�ʥͪ������A���w���Ϲ�w�g��o�L�٩�ơC

�{�N�ƶi�{�������n����

��G�b�z���Ѥ��A���컮�w�ѻP�F�M�ª�N�ƶl�F��t���إߡA�o�O�@�ӫ�˪��I���H

���G���A�M�®����쥻���ۤv���l�F��t�C��ӡA���w�Ʊ�N�������l�F��t�V������s�A�H�إߥ��ꪺ�l�F�C���ɦ����֦a����t���l�F�A�����Τ@�C�ҥH�ҤȾԪ�����A�M�F����1896�~�P�N�F���w����ij�A���Oê��]�F�x���A�L�k���Ѹg�O�W������C�ҥH�A���w���H�������]�I�M�귽�i��l�F��B�u�@�A�i�ӳv�B�l�ǦU�a���l�F���c�A�F��l�F�@��ƪ��ؼСC�l�F�B�@����A�]�Φ��F�ۤv������C

��G�b1900�~���q�M�ιB�ʤ��A���w���B�Ҧp��H

���G�D�`�M�I�C�L�O���ɳ̦��W���~��H�C�@���q�M�Φ���F�_�ʪF����Ѩ��]�ϡA���w���M��R�C���w��꧹������O���}�_�ʥH���Ԫ��C�����ɻ��w���Q�k�O�G�ۤv�O������M�F�����x���A�ҥH���Ӥ��|���M�I�C���H�ӧζժ��ܤơA�q�M�Τ]�}�l�i������A���w�̲i�J���]�ϸ��סC

��G���w����̲רS������^��n�M���ϡH

���G���ɭ^�ꪺ���ϹL�@�A���H��ij���w�����C���M�o�@��ij�o�컮�w���d�l������A�����w�̲רS������^��n�M�ª����ϡC�]�����w�w�g�g������\�[�A�N���������ۤv���դO�d��C�@�����}�����e���~����t���A�h�u�@�K�|�����~�泡�A�ӥL�b�����A�S�O�M�F�����U�ݡA���x�Ŷ���~��x�j�C

��G�`��Ө��A�b�M�ª��{�N�ƶi�{���A���w��t�F��˪�����H

���G���w�P�M�ª��{�N�ƺ�K�۳s�C�����A���������J���U�M���v�٦]�������������Ӳ��ͪ��ߴکM�ɶU�C�䦸�A�������g�O�Q�s�x�Ω�M�°�S�O�O���x���س]�C���w���U�հ��F1883�~��1885�~�����k�Ԫ��A�o��M�ʪ��Ǽ��C�ӥ���l�F���إߡA�N�q�D�`�j�A����~�o�i�B�g�٪��P�i���ܤj���U�C

�b�q�M�Ψƥ᪺�m���������n�ͧP�L�{���A���w�@������q�A�]�ɤO���@�F�M�ª��Q�q�C

�i�H���A�]���o�Ǿ��v�ƥ�M�i�{�A���w�b������v����t�F�D�`���n������C