梁振輝 香港資深出版人

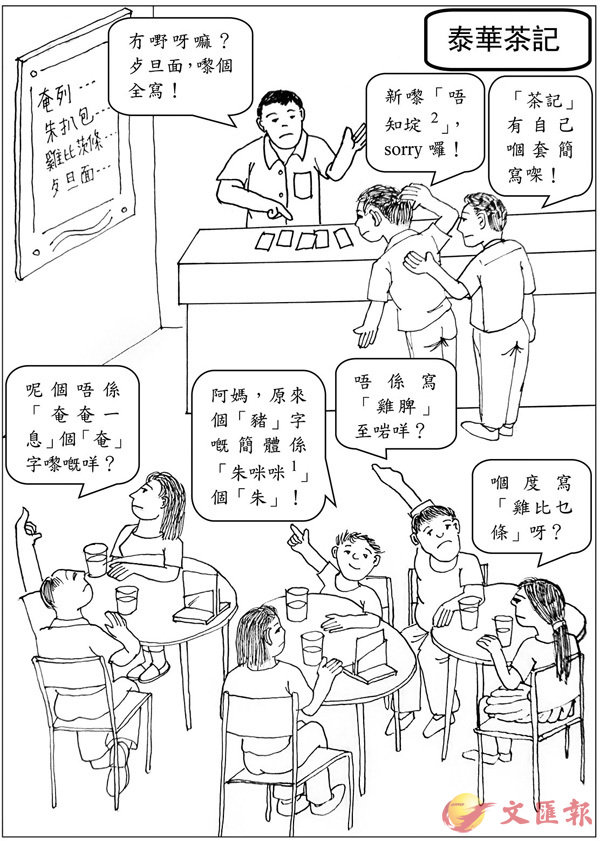

茶客1:這個不是「奄奄一息」的「奄」字麼?

小童:媽媽,原來「豬」字的簡體是「朱咪咪」的「朱」!

茶客2:不是寫「雞脾」才對嗎?

茶客3:那處寫「雞比乜條」呢?

水吧:沒事罷,「歺旦面」來個全寫?

廳面1:新來不知規矩,對不起囉!

廳面2:茶記有自己那套簡寫的!

一般人以為「茶記」所用那套簡寫就是根據漢字的簡體系統,其實這個說法只是在某程度上成立而已。

西式蛋餅(omelette),譯作「奄列」,普通話則叫「煎蛋捲」。按其英語發音,前半部譯作「庵堂」的「庵(音am1/ngam1)」才合理,可能此字較冷僻或原譯者根本不知「奄」字沒有「庵」這個讀音,所以就用上「奄」這個近形字了。查「奄」只有「淹」、「掩」這兩個讀音,無怪有茶客對「奄」的寫法有所困惑。話說回來,港式「奄列」的餡料以「火腿」為主,而「火腿」一詞「茶記」所用的簡寫是「火退」,當中的「退」是個音形俱近的借字。

「豬」除並非「朱」的簡體外,此字並無簡體,只是與「朱」同音而已,因而「朱扒」(pork chop)的正寫是「豬扒3」。有很多人以為「朱扒包」這個寫法中的「包」字是簡體,繁體是「飽」。這是錯誤的,「包」本身就是正寫!還有,「飽」音「包1-2」,有吃足了的意思,且「包」不是其簡體。

話說「豬扒」這個被視作「豬扒當醜女」的新詞,於上世紀八十年代在香港冒起,後擴散至全球華人社會。原委探討如下:

《西遊記》中「豬八戒」的又肥又醜形象深入民心,人們都會以「豬」作為「醜陋」的象徵。廣東人看見「難看」的東西會說「肉酸」。「豬扒」是一塊豬肉,「豬」和「肉」就分別指「醜陋」和「肉酸」。

人們漸漸以「豬扒」作為「醜女」的代稱,而這叫法具相當侮辱性。

「雞腿」,廣東人叫「雞比」,其中「比」在「茶記」中有三個常見寫法:比、脾、肶。正寫是「髀」,音「比」,指大腿;「肶」,古同「髀」;「脾」,音「皮」非音「比」,五臟之一;「比」同音,也算近形。綜合而言,「髀」字冷僻,「比」字最簡,「脾」錯別字,所以用「肶」最為恰當。至於「雞翅」,廣東人叫「雞翼」,「雞亦」就順理成章地成為「茶記」簡寫了。「茨條」是「茶記」中「薯條」的簡寫,「茨」音「慈」,非與「薯」音近,且與「薯」無半點關係,唯一共通的是「茨」、「薯」同是「草花頭」部首,以「茨」代「薯」真有點莫名其妙。至於「條」,「茶記」也有用上其簡體字「条」作簡寫。

與「茨」相關的詞彙,且廣為人熟悉的是「茨菰椗」。「茨菰」,亦作「慈姑」,俗寫「慈菇」,是一種可供食用的地下球莖;「椗」,粵方言用字,音「丁1-3」,學名是「蒂(音帝)」,花或瓜果跟枝莖相連的部分。由於「椗」的外形近似男嬰的生殖器官,因此如有人說家中有個「茨菰椗」,就是指「有後」(有人繼後香燈)了。

很多人,甚至在「茶記」工作了幾十年的員工也以為「歺」是「餐」的簡體(「餐」字繁簡一致),皆因「歺」出現在「餐」字的左上角,其實「歺」是「歹」的異體字。「蛋」的文讀是「但」,白讀是「丹1-2」;「旦」的文讀是「誕」,只是在粵劇中的「花旦」才讀「丹1-2」;也有很多人誤以為「蛋」的簡體是「旦」(「蛋」字繁簡一致)。由於兩者音近,且「蛋」字筆劃較多,人們便把「旦」看成「蛋」的俗寫了。「面」與「麵」音同,且是「麵」的簡體。

_____________________

1、香港藝人「朱咪咪」的英文名是「Mimi」,按其英語發音,「咪咪」讀「mi1 mi4」。

2、「埞」,粵方言用字,音「deng6」,指地方,正字是「地」。「唔知埞」是「買棺材唔知埞」的簡化版。要「買棺材」,表示有人死去,可借喻死亡。「買棺材唔知埞」相當於「不知到那處買棺材」,可理解成「不知死亡是什麼」,即廣東人說的「唔識死」或者「唔知個死字點寫」。那「唔知埞」就是指不知好歹,沒看清形勢或摸清對方底細便貿然行事,如遇上來頭不小或具強大背景人士,會惹來很大麻煩。

3、「豬扒」的書面語是「豬排」,而「扒」原來是從「排」的音變而來,先變韻母再變調:

排(paai4)→paa4→paa2/爬4-2(扒)

【專欄簡體版】https://leoleung2016.wordpress.com/