■ 研究陶然,這書資料豐富。作者提供

■ 研究陶然,這書資料豐富。作者提供■ 黃仲鳴

三月九號星期六晚上,接到一位朋友的電話:陶然走了。這消息很突然,也很震撼,為何一聲不響、毫無先兆就走了?朋友說,禍首是感冒,殺人的是肺炎。

認識陶然,是一九七零年代末吧。是哪年?忘了。同一時間,還有顏純鈎、古劍。我們四人有段時間常一起飲茶吃飯,談談文藝。三人中,陶然筆耕最勤。一九九零年代,我負責報端的微型小說欄,有些文友嫌稿費低,拒寫。獨獨陶然,二話不說,就寫來了;從不問稿酬如何,而且從不脫稿。這些文章,部分後來輯進《美人關》一書裡。他是為興趣而寫,非為稿費而寫。在上世紀七八十年代的香港,他這個南來文人,生活仍困難,從不將稿費掛在嘴邊,實在少見。

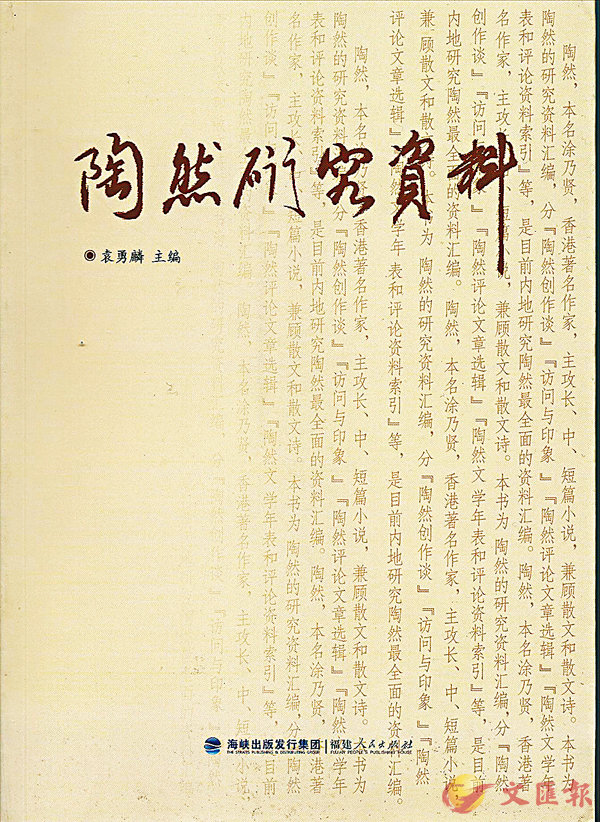

他送我的第一本書,記得應是《香港內外》,近日遍搜書山,都找不到散落何處。手頭倒有一本二零一三年十月他送的《陶然研究資料》(袁勇麟主編,福州:福建人民出版社,二零一三年七月),內輯有《香港內外》的〈後記〉。這書也是福建出版社出版,時間是一九八一年,光陰如火箭,眨眼已三十八年了。在〈後記〉裡,他縷述從文的經過:

「一九七三年秋,我來到香港。新的生活環境驀然呈現在我的眼前,使我受到一次新鮮的衝擊和強烈的震盪。我直覺地感到,所見所聞,有許多是很好的寫作材料。但自知力不從心,我每天在社會生活的長廊徜徉,卻依然沒有勇氣下筆去捕捉什麼......」

躊躇了半年之後,他終於將在旺角一次經歷,寫成了他到香港後,第一篇以香港為背景的小說《冬夜》。他常嘆寫作很辛苦,「每寫一篇東西,即使是一千來字的短文,也還是令我像寫第一篇作品那樣絞盡腦汁,大體上來說,一揮而就的情況並不多見。」因此,他常讚我的「一揮而就」;但他不知道的是,我沒有他對文字那麼虔誠,那麼熱情;當年在報刊上的塗鴉,只為稻粱謀。他說:「在香港寫作的辛苦,盡人皆知,但我並不後悔。既然已經鍾情文字,也就唯有一往無前。」「一往無前」近半個世紀,碩果纍纍,陶然可以無憾。

前些時,他聽說古劍回港,身體欠佳,叫我相約一起茶敘,或來一次飯局。我打古劍的手機,無人接聽;他也打去,卻關機了。此君何去,迄今成謎。我們那餐茶或那頓飯,始終吃不成。這將是他人生最後的遺憾。

他組稿甚強,索稿甚勁。每番相見,他都鍥而不捨:「快些為《香港文學》寫稿,什麼稿都可以!」或說:「求稿若渴呀。」或說:「你真忙呀?一千字也寫不到?」我主編雜誌時,他不用我催促,立馬寄稿來支持。雜誌行政混亂,他從不來電、來函追稿費,見面也一字不提,而稿件卻陸續而來。這就是陶然,和我當初認識他時,同樣的本色。