《賓虛》競馬場上拚活,看台觀眾血沸騰。

《賓虛》競馬場上拚活,看台觀眾血沸騰。梁振輝 香港資深出版人

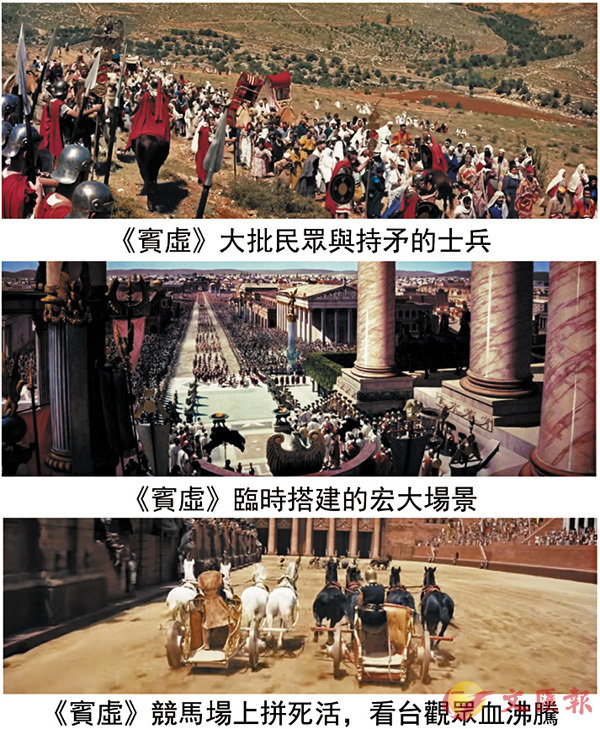

《賓虛》(Ben-Hur)是一部於1959年上映的美國電影,主角「賓虛」(Judah Ben-Hur)是耶路撒冷的一個富有猶太王子和商人。此片於1960年榮獲11項奧斯卡金像獎,而該紀錄保持了40年才被打破。以下一個地道香港俚語:

賓虛咁嘅場面

就是出自這部電影,原指片中盛大非凡的「戰馬車生死大賽」,後用以比喻萬人空巷、氣勢磅礡的場面。要拍成如斯鉅片,究竟需要投放多少資源呢?物力不說,人力方面,該製片公司當年就僱用了超過一萬名「臨時演員」,可謂前無古人。隨着電腦特技的引入,有需要動用「打真軍」(全部真人上陣)的製作已成絕響。

「臨時演員」的英語多叫「Extra」,從字面,此詞有「額外」的意思。基本上,所僱用的人選連一句對白都沒有。對於這群「小角色」的工作性質,廣東人會打趣地說:

行就行先,死就死先,企就企兩邊

若然場面是人多勢眾,哪管是男是女、是老是嫩、是美是醜,也是無關重要的了。

「臨時演員」除了叫「Extra」,也會叫「Supernumerary」。「Supernumerary teeth」指「智慧齒」,而「Supernumerary」就是有額外的意思。

上世紀五六十年代,美國電影公司喜以古代戰爭背景為題材,當中有不少持矛士兵,於是也叫「臨時演員」做「Spear carrier」(持矛者)。

近年,中國影視發展蓬勃,當中也不乏大場面,提供了不少「臨時演員」的崗位。內地叫這類演員做「群眾演員」,意念大抵來自英文的「Crowd scene」(群眾場面)。

說回香港,人們會叫「臨時演員」做「臨記」或「老臨」,「臨」當然指臨時,那「記」又指什麼呢?有內地百科網站指「臨記」就是臨時記錄的演員,筆者不認為這個說法可交代當中的意思。沒錯,「記」是有記錄的意思,而所記的都不離人、物、事。就是這樣,廣東人舊時會用「記」來稱呼人和商號,所以「臨記」只是臨時僱用作演員的一類人而已。講開又講,港澳有不少老字號是用「記」來命名的,香港的有:賣醬油的「李錦記」,賣雨遮的「梁蘇記」,賣燒鵝的「裕記」,賣腐乳的「廖孖記」等;澳門的有:賣手信的「鉅記」,賣粥麵的「黃枝記」等。對筆者而言,先父改他獨資經營的小蛋莊做「大記」(有點兒虛張聲勢!),年長的或熟絡的會叫筆者做「輝記」、「梁輝記」或「梁記」。

其實,無論是「群眾演員」或「臨記」,當中也有「級別」之分。首先,不少人以為「臨記」不就是「配角」嗎?「配角」扮演着次要的角色,用以配合「主角」的演出,因而有一定的戲份。理論上,用「閒角」來形容「臨記」的工作性質較為貼切。「閒角」大致分兩種:一種用以「攝位」,如茶客、路人、乞丐等,稍作化妝、穿上戲服即可「埋位」(登場),因而也有「攝位人」之稱;而另一種不僅有台詞,有時還須「交戲」且具一定的自身條件。比方,抬轎或抬棺材的要有力氣;當劊子手的要身形彪悍、兇神惡煞;扮孝子賢孫的要懂裝成悲傷的模樣;演妓女的要有幾分姿色,舉手投足風情萬種;做挨打的要有武功底子;在前排的士兵要站得挺立,且神情肅穆。姑勿論「臨記」出現在哪個場合、扮演着哪個角色、戲份有多薄弱,甚或是充當背景,他/她無疑也佔據着一席位,縱不起眼,但不可或缺。

歷史告訴我們,「臨記」生涯是好一部分成名藝人的必經路。國際影星周潤發,出道時也曾扮演陰曹「牛頭」;國際巨星成龍在擔任「龍虎武師」(專屬武打臨記)時可會想到日後可進軍荷里活,成為全球最受歡迎的諧趣功夫明星呢?內地近期重拍《倚天屠龍記》電視劇集,起用了出道不久的陳鈺琪「擔大旗」--飾演第一女角「趙敏」,推出後迅速冒起,鋒頭一時無兩。原來,她的星途並不平坦;由於肄業的戲劇學院並非名校,為了爭取演出機會和磨練演技,她隻身跑到「橫店影視城」當「群眾演員」;當了好一段日子,機會終於來了,有經紀公司看中了她,或許這應驗了「機會留給有準備的人」。

不說可能不知,有些當「臨記」的,並不在乎那微薄的工錢,只想「過戲癮」(感受一下參與拍攝的過程);更有些不是為了尋找演藝機會,而是為了尋找一個可能與偶像接觸的機會。