梁振輝 香港資深出版人

粵劇中的軍隊分「前」、「中」、「後」、「左營」、「右營」共「五軍」,由負責武打和翻跟斗的兵卒擔綱。「五軍」又稱「五軍虎」,寓意如「虎」般威猛;又「龍」(形)和「虎」(形)的角色一般都是由經常在舞台上「龍」騰「虎」躍的「五軍虎」串演,所以又有「龍虎武師」的稱號,或簡稱「武師」。上世紀六七十年代,粵劇開始走下坡,不少「龍虎武師」轉戰粵語片。為此,在影片中擔任武打角色的「臨記」也沿用「龍虎武師」這個稱號了。

舊時戲班做「神功戲」,陣容龐大的《六國大封相》屬例戲,當中當然少不了翻跟斗的「龍虎武師」的演出。正因於此,「龍虎武師」的生計就有了保障。然而,他們的薪酬並不高,一般只能解決生活上的基本需要,正所謂:

餓你唔死,凍你唔嚫

有「龍虎武師」就自嘲為「爛棉衲」(廣東人叫「棉襖」做「棉衲」,「衲」讀「納」),意為雖破爛,但總算有件禦寒衣物;比喻溫飽不太成問題;也有勉勉強強,還過得去的意思。

示例:近年,有經營百年的「海味店」的負責人表示,昔日盈利甚豐的「海味行業」如今已變成「爛棉衲」,僅可維持而已。【註:「味」讀「味6-2」】

上世紀八九十年代,當劇情有需要主角進行一些驚險刺激的動作,如:翻牆跳樓、攀崖墮海、亡命飛車、衝出火場等時,一般會由具特殊技能的人「代勞」。以當時的客觀環境,最有條件接受該個「任務」的就是「龍虎武師」,而這亦為該個行業開啟了新的一頁--把動作特技注入電影業。憑藉這群被稱為「特技人(Stunt)」的「龍虎武師」的「玩命」演出,不少香港的特技團隊獲得了美國片商的垂青。武術指導袁和平被邀請在荷里活大片《廿二世紀殺人網絡1及2》(The Matrix 1&2)以及由海峽兩岸暨香港與美國合作拍攝的《臥虎藏龍》(Crouching Tiger, Hidden Dragon)中擔任全盤的動作設計就一時成為佳話。不說不知,出身於香港,成名於荷里活的導演吳宇森在《不可能的任務2》(Mission Impossible 2)中展示的多個震撼特技場面也是由香港「特技人」推波助瀾的。

「中醫」行頭有這句話流傳於坊間:冇甘草唔成藥材

「甘草」藥性溫和,正如廣東人所說的「搭乜都啱」,因而經常在中藥上被用作搭配。在藥理上,「甘草」既能引導藥物直達病變部位,也具調和各種中藥的功能,於是就有沒「甘草」就不成藥材的講法。有行內人戲稱,「執藥」(配藥)時會多加幾片「甘草」,一則增加分量,可以多拿一點藥金;二則肯定不會有副作用,情況如同看西醫時那包「維他命丸」,實屬可有可無也。

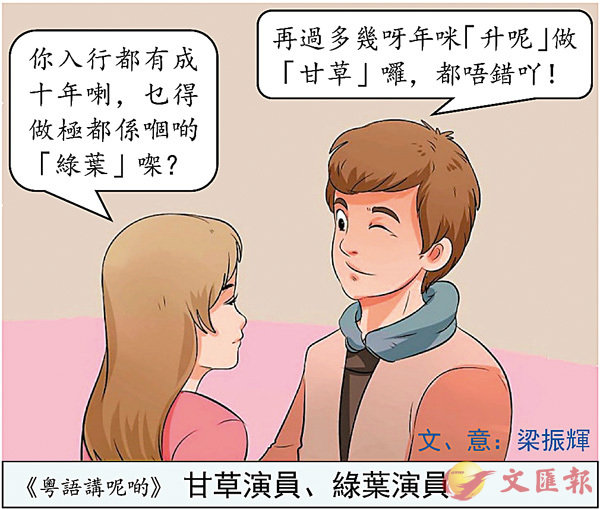

「做戲」行頭就有所謂「甘草演員」這類角色,他們在演出中的功能一如「甘草」在中藥的效能一樣,具有搭配、引導與調和的作用;看他們的演出猶如銜着「甘草」,愈銜愈覺甘味,所以若然沒他們的份兒怎成事。這類演員每多具備一大特點--寂寂無名。對好大部分觀眾來說,他們從小至大便見證着這類演員的演出,卻總是說不出每個人的名字。話說回來,「甘草演員」的演技精湛,除令劇目生色不少外,他們會不時提點後輩,起着「以舊帶新」的作用。總而言之,他們的參與令上上下下有着那種不可言喻的「壓場」氣勢。不得不提,好一部分「甘草演員」原來並非泛泛之輩,如曾是亞洲影帝的姜大衛、國語片時代的武俠大導演楚原,只是隨着年齡增長及又因不甘寂寞而「屈就」這類角色。常言道:牡丹雖好,還須綠葉扶持

一個劇目,主角重要,但總不能唱其「獨腳戲」。為此,「甘草演員」就起着「綠葉」的作用,無怪也會有人叫他們做「綠葉演員」;當然,「綠葉演員」也不乏年輕之輩。

雖無明文規定,電影中當男主角的非俊男莫屬。到了上世紀六七十年代,這個局面有了根本性的改變--起用身形粗獷,甚或由可稱之為醜漢的男演員「擔正」,西方的有查利士布朗臣(Charles Bronson),香港的有陳星(有「東方查利士布朗臣」的外號)就是當中的表表者。為了凸顯這類主角的硬朗形象,在電影的宣傳上他們或會被冠以「性格巨星」這個頭銜。後來,有人用上「性格巨星」這個雅號來稱呼那些其貌不揚的男演員(非主角),似褒實貶也。

現實生活中,我們不難找到「性格巨星」的蹤影;他們我行我素、自以為是、從不買賬;與之相處或共事,肯定鬧得不愉快。理論上,這類人在職場上應不可能有什麼生存空間,而事實卻非如此。他們絕大部分是超實力派,且對所屬行業中的行情瞭如指掌;如斯特質在市場上應屬稀有,要找替補並非易事。就在公司利益的大前提下,其上司只好「暗啞抵」,容忍且萬般遷就這類桀驁不馴的「性格巨星」了。