梁振輝 香港資深出版人

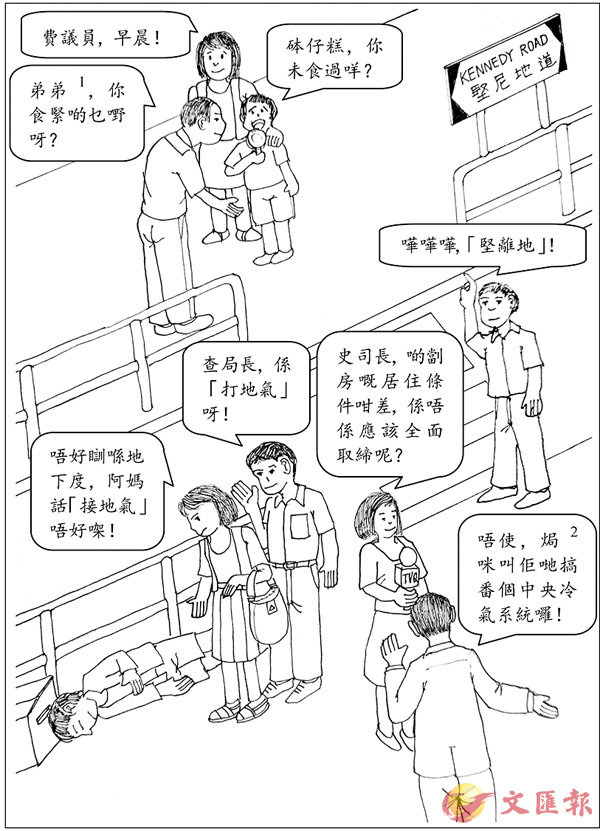

【人物虛構、對白設計】

市民1:費議員,早晨!

費議員:弟弟,你在吃什麼東西呢?

小孩:砵仔糕,你沒吃過麼?

查局長:勿睡在地上,娘說「接地氣」是不好的!

局長助理:查局長,是「打地氣」呀!

記者:史司長,那些劏房的居住條件那麼差,是否應全面取締呢?

史司長:不用,空氣不流通可着他們裝置中央冷氣系統囉!

市民2:嘩嘩嘩,「堅離地」!

傳統上,做人要「腳踏實地」。換句話說,腳須踏在地上,即要「貼地」,勿「離地」。「離地」一詞現多用以形容人的思維或行徑與現實脫節,或可說成:

不近人情;不食人間煙火(不吃烟火食3)

【英譯參考:Disconnected with the reality/Not"down-to-earth"】

廣東人有所謂「打地氣」,意指睡在地上會吸入地面的濕氣,老大時會患上「風濕」的。近年,「地氣」有了另一定義--與「人情(人與人之間的關係)」、「民情(人民的思想、意願以及社會風氣)」、「世情(世間的種種情態)」這「三情」有關。現時於內地很流行的一個熱詞「接地氣」就是指「不離地」,亦即接近「三情」,予人務實及親切的感覺。

那哪些事物須「接地氣」呢?所屬領域甚廣,大致包括民事、藝術、文學與政治,比方:

●老闆--未能理解及體諒員工的實際工作狀況而造成勞資矛盾,影響生產力。

●藝人--耍大牌而被「粉絲(fans)」離棄。

●藝術和文學作品--鬧清高而脫離群眾。

●議員--欠缺與基層緊密接觸而無法掌握其訴求,失卻當基層與政府間這道橋樑的意義。

●高官、領導人--未能親民而得不到人民的支持,在施政上將遇上一定阻力。

「接地氣」一詞現已成為審定議員、高官、領導人是否掌握「三情」的一個準則。

對於那些極其「離地」的事物,今人會以「堅離地」(extremely disconnected with the reality)形容之,如:

●2016-17年度,社署批出的每月約二千元的綜援房屋津貼不足以租住「劏房」。當時一個約一百平方呎「劏房」月租平均不少於五千元。

●有議員沒考慮中國人傳統的道德觀念和社區反應而建議政府設立「紅燈區」。

●2016-17的球季,英超曼聯以當時破紀錄8,900萬鎊的轉會費從祖雲達斯簽入從未拿過任何個人及國際大賽獎項的法國中場普巴。

(2017-18的球季,巴西球星尼馬以近2億英鎊的天價,從西甲巴塞隆拿轉會至法甲巴黎聖日耳門。市場上普遍認為物有所值,故不以「堅離地」來形容是次交易。)

「堅離地」這個既抵死又到肉的形容詞的生成過程如下:

「堅離地」中,「堅」是用以形容「離地」的。「堅」這個詞在粵語中擁有真實和強勁的極端特質。在「離地」一詞出台後,「轉數快」的香港人就馬上聯想到港島半山區的「『堅尼地』道(Kennedy Road)」和西環的別稱「『堅尼地』城(Kennedy Town)」,並將「離地4」一詞與「堅」字捆綁在一起。

話說回來,從插圖中的議員、局長和司長向小孩的提問,可看出他們的生活圈子與普通市民有一定距離,且對現實生活的認知相對不足。今時不同往日,政客經常受市民及傳媒挑戰。事無大小,有關無關,都可成為提問內容,不「靠譜」的應對只提供了公眾的揶揄題材,是故政客們須多做「功課」、多進行非做騷式「落區」以及強化一己的「辭令」了。其實,人們最樂見的政客模樣大概是能做到這樣罷:

堅不離地

即是既能體恤民情,且說得到做得好那種。

________________________

1、有人跟潮州人把「弟弟」讀成「di4 di2」。

2、「焗」(「燜」,粵音「蚊」),原指蓋緊鍋蓋,用微火把飯菜煮熟;借指「翳焗」,空氣不流通,悶熱的意思。

3、「烟火食」指熟食。道教認為仙人可以不吃熟食。現用以形容思想超脫、與眾不同的人。

4、大家勿以為「離地」與「尼地」音同,其實「離」(lei4)只是「尼(nei4)」的「懶音」而已。

【專欄簡體版】https://leoleung2016.wordpress.com/